2015年「諾貝爾熱季」10月5日正式展開,首個率先揭曉的醫學獎(Nobel Prize in Physiology or Medicine),中國的屠呦呦、愛爾蘭的坎貝爾(William C. Campbell)、日本的大村智(Satoshi Omura)同膺殊榮,共享800萬瑞典克朗(96萬美元)獎金,頒獎儀式將於12月10日在瑞典首都斯德哥爾摩(Stockholm)舉行。

屠呦呦得獎理由是發現瘧疾(Malaria)的新療法,獨得400萬瑞典克朗獎金。屠呦呦是第一位榮膺諾貝爾生理學或醫學獎的華人,更是繼莫言奪諾貝爾文學獎之後,中國本土培養的第一位科學方面諾貝爾獎得主。坎貝爾和大村智的得獎理由是發現「線蟲動物門」(nematodes,roundworms)寄生蟲相關疾病的新療法,平分400萬瑞典克朗獎金。

負責遴選得主的斯德哥爾摩卡羅林學院諾貝爾會議(Nobel Assembly at Karolinska Institutet)指出,寄生蟲疾病長期困擾人類,至今仍然是全球最嚴重的公衛問題之一,赤貧民眾受害尤烈。今年諾貝爾醫學獎的3位得主,為數種最致命的寄生蟲疾病提出革命性的治療方法,居功厥偉。

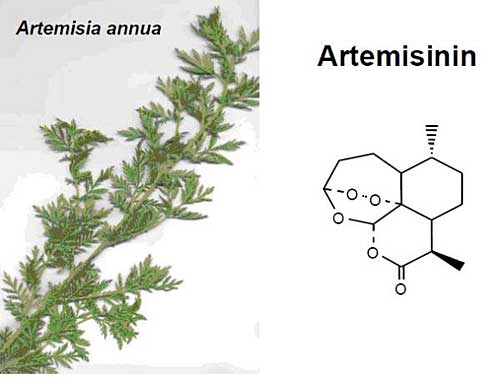

從上個世紀90年代以來,「青蒿素」作為治療瘧疾的藥物已成功挽救了無數的生命,其中,大多數是生活在全球貧困地區的兒童。屠呦呦發現的「青蒿素」應用在治療中,使瘧疾患者的死亡率顯著降低;坎貝爾和大村智發明了阿維菌素,從根本上降低了河盲症和淋巴絲蟲病的發病率。

坎貝爾與大村智先後發現新藥「阿維菌素」,其衍生藥物大幅減少又名「河盲症」(River Blindness)的蟠尾絲蟲病(Onchocerciasis)與又名「象皮病」(Elephantiasis)的淋巴絲蟲病(Lymphatic Filariasis)病例,對許多其他類型的寄生蟲疾病也頗有療效;蟠尾絲蟲與淋巴絲蟲都是屬於線蟲動物門的寄生蟲。

阿維菌素與「青蒿素」為人類提供強而有力的武器,對抗每年侵害數千萬人的惡疾,協助改善人類健康狀況、減輕貧窮民眾痛苦,其貢獻難以衡量。

屠呦呦1930年12月30日出生於中國浙江寧波。名字出自《詩經・小雅・鹿鳴》:「呦呦鹿鳴,食野之萍」,「呦(音同優)呦」就是鹿鳴的聲音。現年84歲的屠呦呦畢業於北京醫學院(今北京大學醫學部),一直在中國中醫研究院(2005年更名為中國中醫科學院)工作,現為中國中醫科學院終身研究員兼首席研究員、青蒿素研究開發中心主任。屠呦呦多年從事中藥和中西藥結合研究,最突出貢獻是創製新型抗瘧藥青蒿素 (Artemisinin)和雙氫青蒿素(Dihydroartemisinin),2011年9月榮獲被譽為諾貝爾獎「風向標」的拉斯克獎 (Lasker Award),也是華裔第一人。

1969年1月,屠呦呦被任命為北京中藥研究所523課題組的組長,負責領導對傳統中醫藥文獻、配方的搜尋與整理。屠呦呦率同工作團隊尋找對抗瘧疾物質,最終在晉代成書的《肘後備急方》中,發現「青蒿一握,以水二升漬,絞取汁,盡服之」的抗瘧紀錄,獲得靈感找出「青蒿素」。

屠呦呦查閱古代醫學典籍、細察民間藥方,走訪在世老中醫,選出約2000個有關對抗瘧疾的藥方,篩選後針對200種中草藥、380個可能藥方研究;歷經無數次失敗,發現從黃花蒿中提取出「青蒿素」的方法,開創出瘧疾治療的新方式,造福全球數億人口。

但諷刺的是,屠呦呦先後幾次被提名參選中醫科學院院士,都沒有被選上,在中國被稱為「三無教授」:既無博士學位、也無海外留學背景,更無兩院院士頭銜。連新華網、中央電視台等官媒都質疑,為什麼屠呦呦的成就長期被自家同胞忽視,卻能夠成為歷來第12位(不計達賴喇嘛)華裔諾貝爾獎得主?

諾貝爾獎另一位得主坎貝爾現年85歲,生於愛爾蘭北部的拉梅爾頓(Ramelton),畢業於都柏林大學三一學院(Trinity College, University of Dublin),負笈美國威斯康辛大學麥迪遜分校(University of Wisconsin–Madison)取得博士學位,目前是新澤西州德魯大學(Drew University)榮譽研究員。

與坎貝爾平分獎項的大村智現年80歲,生於日本山梨縣韮崎市,東京大學藥學博士,東京理科大學理學博士,現任北里大學特別名譽教授,日本學士院會員。運用遺傳工程創造新化合物的世界第一人,是伊維菌素(Ivermectin)的發現者、阿維菌素(Avermectins)的開發者,曾被日本譽為「拯救2億人口生命的化學家」。

大村智是繼利根川進、山中伸彌之後的第3位獲得諾貝爾生理學或醫學獎的日本人,繼去年3位日本人獲得物理學獎後,如果計入日裔美籍的芝加哥大學名譽教授南部陽一郎,日本的諾貝爾獎獲獎者人數已經達到23人。

關於屠呦呦和「青蒿素」的五點疑問

屠呦呦獲獎的消息,本身就是非常具有話題性的話題。這是因為,在她的身上,有太多吸引人眼球、又極易引發爭議甚至是論戰的標籤。比如,她長期研究「中藥」,且又從傳統典籍中發現了「青蒿素」的線索,而中西醫之爭現在在網絡上已經幾乎是涉及到意識形態、立場、關懷,甚至涉及到能不能愉快地做朋友;她的工作起源於1970年代,所做的基礎性工作又在40年後獲得了世界的高度認可;她獲的是諾貝爾獎,而這個又恰恰是中國人極度看重又極度焦慮的獎項,甚至莫言拿到了諾貝爾文學獎也依然不能平息這種焦慮;她站上了科學榮譽巔峰的同時,自己在國內也並非外界所想象的榮譽等身,甚至也不是院士;她的工作是集體的成果和功勞,但西方的授獎卻只能授予一人……

看上去,每一個點都那麼讓人拿不準。事實上,在2011年屠呦呦獲得國際上僅次於諾貝爾獎、同時被視為「諾獎風向標」的拉斯克獎時,圍繞這些話題,國內的媒體就有過一輪報道和爭論。在諾獎的桂冠終於被置於屠氏頭頂之時,這些問題不會被自動掩埋,只會有更多被探討的價值。在令人歡呼雀躍的榮光背後,隨之而來的,卻是各式各樣的疑問,既有關於這次諾獎評選的,也有針對她本人的。

疑問之一:諾獎為什麼「復古」?

在屠呦呦之前,一共有過三個與瘧疾相關的諾獎,分別是:

一、1902年,發現瘧疾經由蚊蟲傳播的英國軍醫官羅斯(Ronald Ross);

二、1907年,發現瘧疾病原體是血液中的瘧原蟲的萊佛蘭(Alphonse Laveran);

三、1948年,發現DDT是滅蚊良藥的瑞士化學家穆勒(Paul Hermann Müller)。

時至今日,最近的一個有關瘧疾的諾獎也過去了大半個世紀,諾獎評選委員會為什麼「發思古之幽情」,將獎項頒給寄生蟲研究,的確令人感到有些疑惑。一位不願透露姓名的藥理學研究者表示:屠呦呦的研究完成於上世紀六七十年代,隨後的半個世紀以來,尤其是進入二十一世紀之後,生命科學飛速發展,取得了巨大的研究成果,值得諾獎表彰的結果還有許多,此次頒獎之前,許多人都猜測分子生物學的研究成果將會獲獎,沒想到最終花落寄生蟲研究。這位研究者表示,與其他不少獲得科學界認可的生命科學研究成果相比,寄生蟲研究「相對小眾」,學術意義也有所不逮。

關於這個問題,北京大學醫學史研究中心主任張大慶有不同看法。張大慶對青蒿素」的研發過程有深入研究,在他看來,諾貝爾醫學獎獎勵的是兩類成果,「一類對人類知識作出巨大貢獻,一類對人類健康作出巨大貢獻」,諾貝爾獎作為回顧性、總結性的獎項,表彰「對人類健康作出巨大貢獻」的「青蒿素」,是完全可以理解的,「就像馬克思那句名言說的那樣,哲學家們只是用不同的方式解釋世界,而問題在於改變世界,『青蒿素』屬於改變世界的研究成果」。

張大慶與北大生命科學學院前院長饒毅及北大醫學院博士生黎潤紅合作的《中藥的科學研究豐碑》一文也高度評價「青蒿素」,將之與「三氧化二砷治療白血病」並列,稱為「中國過去一個世紀最重要的兩項來自中藥的藥物發現」,「救了成千上萬人的生命」。

疑問之二:院士為什麼評不上?

屠呦呦獲諾獎之後,《人民日報》官方微博重新發布了一篇源自人民網的舊文《屠呦呦為什麼落選院士》,文中特別提到,「因為沒有博士學位、留洋背景和院士頭銜,屠呦呦被戲稱為『三無』科學家」。此文被轉發近九千次,引發了網民對「兩院院士的評選標準、方法和程序」的疑問。

然而,屠呦呦之所以落選院士,除了此文中提到的「默默工作、不善交際、敢講真話」等原因,還有其他更為複雜的原因。

就屠呦呦個人而言,1969年,身為中醫研究院(現更名為中醫科學院)中藥研究所實習研究員的她應召加入全國性抗瘧研究計劃「523任務」,並於1971年下半年提出用乙醚提取青蒿,在「青蒿素」的發現過程中起了關鍵作用,從此之後,再無重大研究成果。四十年來,她的代表作,只有一篇論文《一種新型的倍半萜內酯——青蒿素》(發表於1977年,署名「青蒿素結構研究協作組」)和一本專著《青蒿及青蒿素類藥物》(出版於2009年)。

即便如此,據曾與屠呦呦在中醫科學院共事的某位知情者透露,從理論上來說,屠呦呦仍然有可能評上兩院院士,真正對她起到阻礙作用的,是她在中醫科學院內的尷尬處境:一方面,中醫科學院對屠呦呦的研究存在十分迫切的需求,這樣一來,在科學話語佔據主流地位的醫學大環境之下,中醫就可以獲取一定程度的正當性;另一方面,中醫科學院對屠呦呦的研究又不得不刻意保持距離,原因在於,屠呦呦的研究無法納入中醫理論體系,為了維護中醫的正統性,屠呦呦處於事實上的邊緣化狀態,「2011年拿拉斯克獎之前,她基本上是被冷落的,沒有什麼事情可做,拿了拉斯克獎以後,稍微好了一點兒,但是,很多事情還是不讓她經手」。屠呦呦落選院士的遭際,從深層來看,源於這種正當性與正統性的衝突——中醫研究院更名為中醫科學院,正是這種衝突的體現。

這位知情者提醒,目前中醫藥領域共有如下兩院院士:陳可冀、李連達、程莘農、王永炎、石學敏、吳以嶺、張伯禮。這些兩院院士的一大特色,是致力於將中國傳統醫學與現代醫學相嫁接,如中醫領域唯一的中科院院士陳可冀就是第一代中西醫結合專家,又如工程院院士程莘農曾長期進行針灸基礎理論研究,並主持多個有關針灸的科研項目,編寫針灸教材。與這些院士相比,屠呦呦是極其缺乏中醫特色的,這也是不少中醫藥人士共同的看法。

這位知情者感嘆道,如果大家不執着於中醫「天人合一、辯證論治」的理論話語,換個角度來看屠呦呦的研究,不難發現,她所從事的,其實是中藥的科學化研究,或者說植物葯的科學化研究。這與中藥藥理學研究先驅陳克恢的研究工作極為類似:從麻黃這味中藥中分離出左旋麻黃,並將之用於治療支氣管哮喘、乾草熱和其他過敏性疾患。簡單來說,這相當於將中藥「去特色化」,把其中所蘊含的藥理轉換成全世界都能理解的語言,故而得到了西方醫學界的高度評價。但是,這條本該是康庄大道的路,現在越走越窄,究其原因,很重要的一點,在於對中醫特殊性的過分強調,以及對中醫理論體系的過分執着。

疑問之三:「青蒿素」與中醫是什麼關係?

這一疑問,可說由來已久,是中醫擁護者和中醫反對者長期捉對廝殺的核心議題,而屠呦呦榮獲諾獎以後,關於這一話題的爭論,已經達到白熱化的程度。正如復旦大學教授嚴鋒在微博上所感嘆的:「看到屠呦呦教授榮獲諾貝爾獎的特大喜訊,非常激動,同時也預感到江湖上一場血雨腥風空前慘烈的超級大撕即將拉開序幕。」

這一問題,其實是不存在疑問的,也沒有爭論的必要,正如《中藥的科學研究豐碑》一文所說的那樣,「區分中醫理論(Chinese Medical Theories,CMT)和中藥(Chinese Medicines, CM),而避免使用常見的中醫一詞(Traditional Chinese Medicine,TCM)」,釐清了概念,問題自然也就迎刃而解。諾獎委員會成員漢斯在面對記者「能不能說這是你們第一次頒獎給中醫」的提問時,也特別強調,「我們不是把本屆諾獎頒給了傳統醫學」,「我們是把獎項頒給受傳統醫學啟發而創造出新葯的研究者」。

「受傳統醫學啟發」是非常嚴謹、恰當的表達。張大慶也表示,「青蒿素」不能說與中藥毫無關係,「還是受到了啟發,獲得了一些靈感的」,但是,它的研發其實遵循的是現代藥理學和化學的方法,經歷了非常嚴格的提純-再試驗-測定化學結構-分析毒性藥效-動物試驗-臨床試驗-提取工藝優化-生產工藝的製藥流程,「這和我們傳統所說的中藥不一樣,療效和毒性都是非常明確的,不會因人因時因地而異,不是說中國人吃了能治瘧疾,非洲人吃了就不能治瘧疾」。

成都中醫藥大學的王家葵教授長期從事中藥藥理學研究,他從兩個方面解釋了「青蒿素」與中藥之間的關係。

首先是植物學方面。中醫藥典籍記載長期以來都存在着「名實分離」的問題,也就是說,古人所說的青蒿,其實是一個大類,包含了許多植物。如今我們所說的「青蒿」是不含青蒿素的,倒是「臭蒿」或「黃花蒿」才含有青蒿素。這是受日本植物學家犯下的錯誤影響。當初日本學者釐定草本植物的拉丁文名稱時,根據李時珍在《本草綱目》中的描述,誤將青蒿繫於Artemisia apiacea hance之下,又將黃花蒿定名為Artemisia annua Linn。而Artemisia annua Linn,才是含有青蒿素的藥物。

其次是化學方面。「青蒿素」是從黃花蒿中分離得到的一種倍半萜內酯過氧化物,倍半萜內酯的特點是脂溶性較高,這就意味着,傳統中藥加熱煎服的方法,將對青蒿素造成破壞,使其失去治療作用。但是,東晉葛洪在《肘後備急方》所記載的「青蒿一握,以水二升漬,絞取汁」倒的確有可能提供成功的線索,這裡的關鍵在於,沒有經過加熱煎服這一過程。

疑問之四:為什麼「青蒿素沒有拿到國內的科技大獎,反而先拿到了國外的大獎?

學界主流的答案是:沒法確定獎項的歸屬。屠呦呦獲獎后,中國科協主席韓啟德在一次公開場合的發言中曾表示:「青蒿素的發明,一直是中國引以為豪的科技成果,但僅僅由於難以確定成果歸宿而一直沒有得到足夠的表彰和獎勵……」

1969年,屠呦呦所在的中醫研究院接到了一個「中草藥抗瘧」的研發任務,代號523,志在尋找有效的抗新葯——瘧原蟲已經對奎寧類藥物產生了抗性。

青蒿是當時的一百多個樣本之一,曾有過68%的抑菌率,但復篩結果一直不好。很長一段時間,這種不起眼的菊科植物都不是最受關注的藥物,直到時任研究組組長的屠呦呦決定用沸點只有35℃的乙醚代替水或酒精來提取青蒿。而溫度正是青蒿素提取的關鍵。

新的發現迅速變成了集體的財富。1972年3月8日,在南京一次會議上,屠呦呦滙報了自己在青蒿上的發現。很快,雲南和山東等數個研究小組借鑒了她的方法,對青蒿進行研究。

1976年,上海有機化學所的周維善研究小組測定了「青蒿素」的化學結構,也發現了「青蒿素」全新的抗瘧機理:「青蒿素」中存在一種全新的結構過氧橋。

1977年,為了趕在國外發表的前面,表明「青蒿素」為中國人發明,由屠呦呦所在的中醫研究院,以「『青蒿素』結構研究協作組」的名義在《科學通報》上首次發表了青蒿素的化學結構。

1978年,523項目的科研成果鑒定會最終認定:「青蒿素」的研製成功,「是中國科技工作者集體的榮譽,六家發明單位各有各的發明創造……」在這個長達數頁的結論中,隻字未提發現者,只是含糊地說:北京中藥所,1972年12月從北京地區青蒿植物中提取出青蒿結晶物,實驗編號為「青蒿素II」,后改稱「青蒿素」。

2009年,屠呦呦出版了專著《青蒿及青蒿素類藥物》,但因為引文署名的細節,馬上有人撰文批評她:未能充分肯定其他研究小組和自己研究小組其他成員的作用。他們認為,屠呦呦誇大了自己的研究組在523中的作用,誇大了自己在研究小組中的作用。

在屠呦呦獲得拉斯克獎時,就曾在國內引發一片質疑:在中國,這樣重大的成果往往是一個團隊合作的產物,是集體貢獻;而國際科技獎項一般都是頒給個人。

中科院專事科技政策研究員李真真曾表示,出現這些質疑主要是因為大家對西方評獎制度不了解,「中國的傳統是講集體主義,特別是在計劃經濟體制下,強調的是集體而不是個人,『成績是大家的,功勞是集體的』;至今,中國科技評獎依然主要是獎勵項目,科學家的名字多是以一個集體的形式呈現。」

西方的科學傳統恰恰與此相反,首先就是獎勵「優先權」,即關注在重大的科技成果中,誰第一個提出思想或者方法路徑。

屠呦呦獲拉斯克獎時,評獎委員會的三點評獎依據提供了最佳註解:一是誰先把「青蒿素」帶到523項目組;二是誰提取出有100%抑制力的「青蒿素」;三是誰做了第一個臨床實驗。

北京大學生命科學院院長饒毅曾經在博客中提到:「我們作為無爭議方試圖和屠呦呦交流也有一定困難,不理解她把中醫研究院的原始材料至少有段時間收藏在自己家,不願給我們看。」

但查看過軍事醫學科學院一些相關的非公開資料后,他還是得出結論:屠呦呦在青蒿素的發現過程中起了關鍵作用,因為她的研究組第一個用乙醚提取青蒿,並證實了青蒿粗提物的高效抗瘧作用。

在拉斯克頒獎期間陪同過屠呦呦的美國國家衛生研究院瘧疾研究室研究員也認為,屠呦呦是那場發現中的關鍵人物——「她是把青蒿帶到了523任務中的那個人」。

疑問之五:如何評價屠呦呦的貢獻?

這一問題,也恰恰是長期以來圍繞着屠呦呦的爭議的核心所在,它所指向的問題,其實是如何評價那個特殊的歷史時期。

必須明確的是,運用現代藥物學方法在中醫藥典籍中尋找治療瘧疾的良藥,屠呦呦之前早有其人,這就是中國藥理學的奠基者之一——張昌紹。

日本侵華戰爭時期,中國大批民眾遷到四川、雲南等地,對西南地區的「瘴瘧之氣」極不適應,尤其是進入緬甸作戰的軍隊,深受瘧疾困擾。當時的東南亞正被日軍侵佔,全世界九成以上奎寧產地都掌握在日軍手中,這導致中國進口奎寧極為困難。張昌紹從中藥「截瘧七寶飲」中獲得靈感,發現中藥常山有極好的治療瘧疾的效果,進而從中分離出了常山鹼。遺憾的是,常山的抗瘧作用雖然強,催吐的副作用也很強,對肝的毒性也很大,最終遭到放棄。

1949年以後,北京、上海、廣西的寄生蟲研究所都在不斷地進行相關的嘗試,這些前人的嘗試,都為屠呦呦的成功打下了基礎,作好了鋪墊。

而另一個不可忽略的因素,則是時代的特殊性。黎潤紅、饒毅、張大慶在論文《「523任務」與「青蒿素」發現的歷史探究》如此寫道——

「青蒿素」的發現具有時代的特殊性。它經歷了從「文革」開始前的應急階段到「文革」開始后的大協作再到「文革」結束后的成果分享階段;它經歷了最開始的軍隊內部到軍民合作再到後來的以民間為主;同時它還經歷了從戰備任務到常規任務的轉變。可以說如果不是戰備任務、不是多個部委一直抓(特別是周恩來總理親自過問這項工作)、不是在「文革」那樣特殊的環境之下,「青蒿素」的發現可能不會那麼早。「青蒿素」的發現經歷了無數的困難和挫折,在各級「523辦公室」的有效管理和協調下,北京中藥所,雲南省藥物研究所和山東省中醫藥研究所分別獨立地完成青蒿提取物和「青蒿素」的分離和初步臨床試驗,如同接力賽一樣,而在「青蒿素」結構測定過程中,有機所從化學角度、生物物理所用X射線單晶衍射的方法,北京中藥所從中協調,「523辦公室」整體掌控並集合其他單位的設備及人力資源,舉全國之力共同協作。各研究單位在「青蒿素」研發過程中的不同時期發揮了各自不同的作用,才保證了「青蒿素」的發現這一歷史性創舉得以在短時間內獲得成功。原衛生部副部長黃樹則在各地區瘧疾防治研究領導小組、辦公室負責同志工作座談會上對「523任務大協作」的評價來縮影「青蒿素」成功發現過程中的協作——思想上目標一致,計劃上統一安排,任務上分工合作,專業上取長補短,技術上互相交流,設備上互通有無。若一定要確認在「青蒿素」發現中個人的貢獻的話,如同田徑比賽中多人接力賽,屠呦呦是其中一棒的衝刺人。因此,「青蒿素」發現的成果應屬於這個團隊。

說到團隊,畢業於中科院自然科學史研究所,現於上海中醫文獻館從事中醫文獻研究的胡穎翀則表示,從植物中成功提取藥物,比例極其之低,為世人所熟知的案例,如柳樹皮中提取阿司匹林、金雞納樹皮中提取奎林、罌粟中提取嗎啡,都極其偶然,「從藥物化學和植物藥學的角度來說,屠呦呦能夠從黃花蒿中提取『青蒿素』,是非常不容易的」,獲得諾獎也屬理所應當。但是,與她同時代的研究者當中,有幾位的貢獻「完全不弱於她」,如今在我們向她表示祝賀和感到欣喜的時候,也不應忘記這些研究者的名字。比如,率先發現青蒿的抗瘧作用的余亞綱和顧國明。

張大慶表示,四十年前那種舉全國之力地狠抓某項科研任務的時代已是一去不復返,「這種科研模式不具備可持續性和可複製性,屬於特殊歷史時期的產物」,但是,屠呦呦本人所起到的關鍵作用仍然值得肯定,她也是那個時代的科研工作者的縮影。

當然,無論圍繞着屠呦呦的疑問有多大,有一點是可以肯定的:作為首位獲得諾貝爾科學獎項的中國人,她標誌着一個石破天驚的開始,也標誌着中國較過去半世紀更進一步融入國際科學圈子。■

Be the first to comment