每一個「超級星期二」,特朗普都能成為最大的贏家。當地時間4月26日,共和黨總統參選人特朗普贏下全部東北五州,距離自己的總統夢又進了一步。這也讓共和黨另外兩位參選人捏了把汗,兩人宣布將在印第安納州、俄勒岡州和新墨西哥州初選中互相合作圍困特朗普。

毫無疑問,2016年的美國大選,最吸人眼球的就是特朗普現象。不僅中國,就是西方文明的發源地歐洲也百思不得其解,何以一個毫無從政經驗、對外交問題大放厥詞、許多「政策」前後矛盾而且根本就行不通的特朗普卻竟然得到如此之多的民眾支持?

實際上,特朗普並非西方特例。此前還有「衝動牛仔」小布殊,意大利還有花花總理貝魯斯科尼,法國則有「從不知道自己應該幹什麼」的奧朗德。就是一向被認為能力出眾的德國總理默克爾也在難民危機的考驗下現了「原形」。事實上,多年來西方似乎很少出現優秀的領導人。一個普遍的現象就不是偶然所能解釋的了,就需要從制度本身找原因了。

首先,西方選舉因為由選票決定,大多數人都更注重短期而非長期利益。西方自進入一人一票的大眾民主時代,其政治精英的產生模式就發生了根本的變化:從過去精英選擇精英到大眾選擇精英。然而,和關注長遠利益也需要思考遙遠複雜國際形勢的政治精英不同,大眾通常只關心短期的自身利益。

不僅如此,大眾也有自己的審美標準和個人好惡。許多和能力無關的因素都能夠成為決定選舉成敗的關鍵因素,比如形象、性別、種族、宗教信仰、是否善於演講、善於表演和做秀,以及時代背景,甚至出身於什麼家庭也非常重要。為了贏得選舉,政治精英則必須迎合大眾,從他們的角度、心理和需求開展競選、兌現承諾。這自然導致政治人物的平庸化。

被認為第五共和最無能的總統奧朗德,他之所以勝選是因為60%的工人和青年投了他的票。也就是說法國受教育水平最低和最缺乏社會經驗的兩個群體決定了那次選舉的結果。

2008年的美國大選,奧巴馬獲勝除了經濟危機的大背景外,還在於他是黑人——他獲得了眾多黑人選票和少數族裔的選票,而且善於演講,口才極佳。當時的主要競爭對手希拉里則因為美國社會還沒有做好迎接一位女總統而在初選敗北。當然在競選過程中,其對手質疑他信仰的是伊斯蘭教而不是自稱的基督徒,而且他的出生地也被指是偽造。假如質疑成真,奧巴馬要麼敗選要麼失去競選資格。可以說,這是一場由種族、性別、宗教信仰、口才和出生地主導的選舉。

那麼奧巴馬能力如何呢?前總統克林頓就評價同黨的奧巴馬只是一個業餘級別的政客,是歷史上最差的總統。而奧巴馬的前任小布殊,也早已經被卡特批評為史上最差的總統。當然,前總統的評價可能由於自己的立場而有所偏頗,但奧巴馬在國內把自己弄成了「跛腳鴨」,在國際上造成ISIS崛起,確實難言出色。

其實小布殊最為典型。他第一次出馬競選時,民主黨在克林頓創造的絕佳經濟景氣下竟然敗北,第二次民主黨又企圖利用他糟糕的執政水平想捲土重來,結果再次失敗。更令他們難以理解的是,在辯論時,民主黨候選人犀利的辯才常令小布殊處於守勢。然而,誰也想不到的是,正是小布殊「憨態可掬」的形象,對於大多數美國人來說,就像一個可以信賴的鄰居,反而幫助他一再勝選。

其次,西方制度下權力的合法性來自於選舉程序。於是候選人不得不把相當多的精力放到選舉而不是治國。競選是如此,當選后要連任也同樣是如此;任期才幹了一半,遇到國會中期選舉,總統也要操心。其執政的着眼點難免受制於選舉日程,注重短期效果、急功近利,甚至為了贏得選舉和拉抬支持率而出台違背經濟規律、政治和外交原則的政策。

2012年是全球少有的大選年,為了贏得選舉,政治人物可謂不擇手段。奧巴馬曾允諾結束對石油業的補貼,但這一承諾很快煙消雲散。他還曾允諾進行全面移民改革,但也未能兌現。相反為吸引拉美裔選民的選票,他甚至採取了一項繞過國會的動作:讓170萬年輕的非法移民得以暫時合法地繼續呆在美國。

在法國,支持率低迷的薩科奇不惜下令選舉期間不許企業破產、各企業要給職工發放一千歐元額外的紅利。為了提高就業,迎合極右民眾,冒着侵犯人權的風險,強行遣返羅姆人,為此引發歐洲人權委員會的強烈批評。其最荒唐的政策是如果加入法籍的外來移民觸犯刑法,將取消其法國國籍做為懲罰,這顯然違背了法律面前人人平等的原則。

再比如中國的近鄰居印度,它的耕地總量和人均耕地遠遠高於中國,但其糧食總產量和人均糧食消費卻遠遠低於中國。很重要的原因在於印度農村六成以上的地區缺乏有效的灌溉系統。日本NHK專題紀錄片《印度的衝擊》將導致這種現象的根源歸於它的民主體制:政治人物在選舉來臨之時往往向農民贈送傳統服裝沙麗、電視機,立竿見影拿到選票,但卻無人關心長期的農村基礎水利設施投資。

法國距2017年大選只有一年的時間,此時的法國每年財政赤字高達700億美元,國家債務總額高達2.1萬億歐元,超過法國經濟總量。今年年初,總統奧朗德為此宣布國家進入經濟緊急狀態。法國急需的改革是減少福利、增加勞動時間,提高勞動力市場的靈活性。結果社會黨居然提出社會基本救助體系要把18歲的年輕人也包括進去,國家開支將由此增加60億歐元。目前的法律只針對25歲以上成年人。如此的倒行逆施,原因只有一個:選舉到了,政客要買選票了。

正是由於政治人物熱衷於追求短期效應,置國家長遠利益而不顧,直接或間接地造成了許多問題:不管是以福利為特徵的歐洲還是以借貸消費為特徵的美國,均深陷危機,負債纍纍,國家競爭力下降。

今年4月初,法國媒體提出政治改革方案,其中第一條就是廢除連任、任期則從五年延長為七年。其目的就是要政客們可以從長遠的角度施政,不受短期和選舉因素制約。

第三,西方通過選舉產生人才的模式遭到挑戰。西方民主選擇人才當然也是看重能力的,比如某個部長或州長要參選,在其任上政績如何,選舉時都會大肆宣揚,錯誤決策則會被對手抓住攻擊。但問題在於,選舉時的褒揚攻訐畢竟不是標準化的比較,最後的結果全憑選民在宣傳攻勢下的感覺。

而且,候選人往往在治國理政的經驗上有「斷檔」,比如部長很可能沒有地方經驗,而州長很可能沒有在中央政府任職的經驗,在新崗位上能否勝任,只能選上去再檢驗。不勝任就在下一次選舉時進行更替,當然特別糟糕的還是有直接彈劾的機會。

中國一方面已經實現人才的定期更換,另一方面在選拔人才上已對西方模式形成了巨大的挑戰。中國的邏輯是只有在一個位置上表現優異或者至少勝任,即能力得到充分檢驗之後才能夠被選拔到更高的工作崗位。而且只有通過類似的一級級的淘汰選拔,最後由八千萬黨員中最優秀者進入常委。中國不會出現先選上試試,不勝任就換下的情況。畢竟,治理國家不僅涉及千家萬戶的切身利益,也決定着國家和民族的未來與命運。從這個角度講,把整個國家當成試驗品的西方人才邏輯顯然過於草率和不負責任,而中國則十分的謹慎。

在西方選舉模式下,如果運氣好,碰上一個英明的領導人,就能帶領國家進步,如果運氣差,則國勢立衰。克林頓八年和小布殊八年就是最明顯的寫照。從結果上講,是不是有點像有些人吐槽的世襲皇權體制的特徵?

所以台灣出現柯文哲現象並不奇怪。他本人一開始無知地狂言:「當市長比當醫生容易多了」,直到勝選后坦承:「發現政治也是一種職業」,甚至還哽咽說:「人生好辛苦,我好累」。他是覺悟了,可是台北人民還要等他把任期四年做滿。

如果說早期中國以突破血緣限制的科舉制而領先世界,那麼今天中國這種以能力選拔為標準的任期制再度走到了世界的前列。

第四,在西方現行體制下,最優秀的人才往往不願意也不敢於從政。這也是西方當前很難選出優秀政治人物的原因。

一是在全球化和金融時代,精英獲得財富的能力、速度和領域迅速提升和擴大。但政界則由於民粹因素,往往不敢提供相應的收入和待遇。比如柯文哲擔任台北市長后,決定從全社會招聘副市長。結果來了一個應聘者,一問對方目前年收入幾千萬,立即讓其走人,說台北市政府根本不可能提供這樣高的收入。再來一個應聘者,一問也是收入遠遠高於官員薪資水平,也不得不將其拒之門外。眾所周知,人才都是跟着資源走的,政治領域資源遠遠少於經濟界,其人才素質自然可想而知。

二是扭曲甚至無底線的選舉過程令優秀人才望而卻步。

任何要角逐公職的人都必須面對兩個挑戰:一個是私生活不復存在,自己和家庭的隱私都將曝光於世人面前。可只要是人,都會有七情六慾,有弱點,有過失。這本是正常的現象,但只要從政,則一切都被道德化、完美化。

美國著名的鐵漢影星施瓦辛格在競選加州州長時被揭發得體無完膚,其未成年時的劣跡也被盡數挖出,在銀幕上塑造的負責任的英雄形象一夕倒塌。台灣「太陽花運動」中崛起的領袖陳為廷,在參加苗栗縣「立委」補選時卻一再被曝光早年的性騷擾事件,在身敗名裂之後不得不退出競選。

最近英國首相卡梅隆已經過世的父親被媒體曝光有離岸公司,卡梅隆四天給出四種不同的解釋,最後不得不承認自己從中獲利,並公布了自己近年來的交稅清單,此舉創英國政治史上首例。但卻引發英國社會的擔心:將導致優秀人才不願從政。

最極端的例子發生在法國。薩科奇成為法國總統后,第一夫人無法忍受隱私被頻繁曝光的生活而選擇離婚。

第二個挑戰是選舉期間激烈、不擇手段的攻擊和各種陰謀陷阱。

對華人而言,最有名的自然是台灣兩度發生的選前槍擊事件。2004年神秘的兩顆子彈,令落後的陳水扁以微弱優勢獲勝。2010年「五都選舉」,投票前發生的連勝文被槍擊事件令國民黨逆轉。如果以我所在的法國為例,則當屬2012年總統大選前夕,發生的兩起重大政治事件。

一是發生在同黨的時任內政部長薩科奇和總理德維爾潘之間。德維爾潘的親信捏造了一份虛假名單,指控薩科奇涉嫌洗錢,史稱「清泉案」。但身為內政部長的薩科奇反而借力打力將之戳穿,也徹底終結了對手的總統夢。最後雙方鬧到法庭,德維爾潘的親信被判有罪,而他本人則無罪釋放。

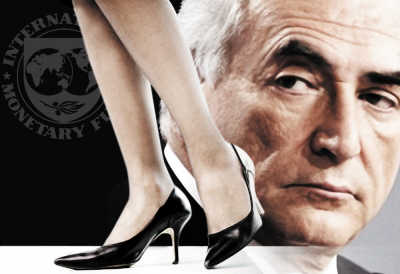

二是反對黨最具聲望、民意支持遙遙領先的時任國際貨幣基金組織總裁卡恩。不料,他卻在紐約處理公務時陷入離奇的強姦門。其帶手銬被警察押送的鏡頭傳遍全球,丟盡了一向高傲的法國人的臉面。最後,當卡恩被迫辭職並失去競選總統的可能性之時,他又被宣布無罪——儘管政治上他已經被判處了死刑。事件過後不久,卡恩表示這是一場政治陰謀,儘管已經不可能有任何證據。只是這起陰謀賠上的還有法國的國家形象。內鬥到連國家利益都不管不顧,可謂令人嘆為觀止,其慘烈程度由此可見一斑。

第五,儘管西方很難選出優秀的人才,但由於體制的原因,對有限的政治人才還存在巨大的浪費。

由於政黨對決,整個國家的政治人才又被人為切割成幾個部分,並隨政黨共進退。一黨獲勝,哪怕原來的政務官再有能力,也往往會統統大換血。這一方面造成人才的短缺,另一方面卻又造成人才的浪費。政治精英也是稀缺資源,一個傑出政治人才的產生也是多種因素合成的,而政治精英也有其自然壽命。一個政黨連任八年,也就意味着另一個政黨的政治精英閑置八年。

法國外交家燕保羅是著名的知華派、中國通。他從上世紀80年代就參與法國對華外交事務,法國《費加羅報》網站對他的評價是:「公認的中國問題專家,是外交部對中國最為了解的人士之一。」但在右派執政期間,長達十多年無法進入決策層施展其才華。等到社會黨2012年執政后,立即將其啟用,在奧朗德勝選后的第六天就擔任總統外交顧問。但很可惜,僅僅兩年他就因病去世,一身才華付諸東流。

其實,即使認同這個體制的群體也不否認西方很難選出優秀的人才。只是他們認為西方的制度優良,個人的作用甚微,選出什麼樣的領導人也不會造成多大的負面後果。可這又和早期他們認為西方體制可以定期更換無能的領導人,從而優於其他制度的說法自相矛盾了。

總之,一人一票制度下對大眾趣味的迎合、程序是權力合法性的唯一來源、難以能力大小為標準、扭曲的選舉過程、無法從全國使用人才,造成了西方制度人才的逆向淘汰。這也是美國大選出現「特朗普現象」的制度性必然。孟子曾曰:「徒善不足以為政,徒法無以自行」。這句話同樣適合於制度。沒有合適的人來運作,制度就無法良好運轉。只是一個人才逆向淘汰的制度,還能避免被歷史淘汰嗎?■

Be the first to comment