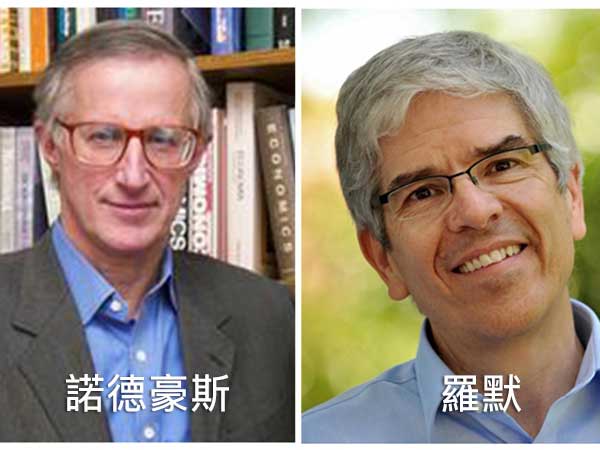

今年諾貝爾經濟學獎由美國學者諾德豪斯(William D. Nordhaus)及羅默(Paul Michael Romer)共獲殊榮。諾德豪斯以研究氣候轉變與經濟學之間的關係獲獎,羅默則因研究科技創新如何影響經濟增長獲獎。二人將平分900萬瑞典克朗(約800萬港元)獎金。

瑞典皇家科學院(KVA)8日指出,諾德豪斯和羅默透過經濟模型,解釋市場與自然相互作用,拓展了經濟分析的範圍。雖然兩人的研究並未帶來結論,但讓大眾進一步接近解答如何實現可持續的全球經濟增長。

諾德豪斯17年來都是耶魯經濟系執牛耳的學術大師,雖然耶魯的經濟系教授始終是諾獎常客,像是2001年的約瑟夫・史蒂格利茲(Joseph Stiglitz)、2005年的托馬斯・謝林(Thomas Schelling)、2006年的埃德蒙・費爾普斯(Edmund Phelps)、2008年的保羅・克魯曼、2009年的奧利弗・威廉姆森(Oliver Williamson)、2011年的克里斯多福・西姆斯(Christopher Sims)、2013年的羅伯特・席勒(Robert Shiller)、2016年的本特・霍姆斯特羅姆(Bengt Holmström)— 但一直要到美國總統特朗普宣布退出巴黎氣候協議的第二年,諾德豪斯才終於抱回諾貝爾經濟學獎。諾德豪斯特別專注於全球暖化與氣候變遷與經濟成長的研究,他認為氣候也會如同其他自然資源一般,對經濟成長造成限制。

關懷環境的經濟學家

開創「氣候經濟學」的諾德豪斯,1941年出生在美國新墨西哥州,先祖是來自德國的猶太移民,不過諾德豪斯出生時,他的家族已在美國定居超過百年。諾德豪斯的父親是耶魯畢業,諾德豪斯自然也在耶魯展開他的大學生涯。他說自己大二時非常著迷於滑雪,大三那年曾跨海到巴黎政治學院學習法語跟歐洲史,到了大四才選定經濟學作為主要攻讀的領域。他對經濟政策如何影響社會非常著迷,也修了許多詹姆士・托賓(James Tobin,1981年諾貝爾經濟學獎得主)的課,把這位老師視為絕佳的「智性刺激」。

所謂「經濟外部性」,是指某個經濟實體的行為可能讓他人受益(正外部性)或受損(負外部性),但這個經濟實體卻不會因此得到益處或者付出代價。在2006年6月號的《美國國家科學院院刊》中,諾德豪斯在一篇訪談中這樣舉例:「以科技來說,如果一個人發明了一項很有價值的新產品,像是中央處理器、電話、或者是Windows,那麼發明者當然會獲得一些金錢回饋。但是真正的回饋卻是消費者得利,像是新產品本身、或者是更低的售價。」

諾德豪斯表示,他會開始研究「氣候經濟學」,是因為他與美國在1970年代都進入了一個全新的方向。眾所周知,1968是整個西方社會的狂飆年代,據諾德豪斯回憶,當時美國的大學氛圍也普遍騷動,1970年的「環境革命」則特別引起他的注意。諾德豪斯說,他第一次碰觸到這個主題,是與「當初是恩師、如今是同事」的托賓(James Tobin,1981年諾貝爾經濟學獎得主)共同發表文章時處理到的。這篇文章是《成長過時了嗎?》(Is Growth Obsolete?),兩位經濟學家首次從環境與自然資源的角度思考國家經濟問題,這個途徑日後則被稱為「綠色會計」(green accounting)。

諾德豪斯說,他跟托賓當時都注意到了「全球暖化」之類的環境災難,並且認為這非常重要,但一開始也不清楚經濟學家應該怎麼面對這個問題。托賓和諾德豪斯後來提出了「淨經濟福利指標」(net economic welfare),將計算GDP(國內生產總值)時將向來被忽略的環境污染(負外部性)、家政活動、社會義務(正外部性)都列入考慮。以環境污染為例,就要制定出各項污染的允許標準,若遇污染超標,則需列出改善所需經費,再將這些經費從GDP中扣除。

諾德豪斯認為,工業排放的溫室氣體造成全球暖化,將導致農業歉收與海平面上升,這都會對經濟系統造成負面衝擊。而減少溫室氣體排放的政策措施,也必須經由經濟系統才能真正發生作用。

諾德豪斯指出,應該從現在開始減少二氧化碳與其它溫室氣體排放,而非仍憑時光流逝。因為空等在經濟上代價高昂,若最終還是要實現減排將更高成本。至於最有效的政策,則是大幅提高二氧化碳的排放成本,通過「總量限制和交易」或者是「碳稅」,鼓勵企業和家庭盡量降低碳排放。瑞典皇家科學院如此總結:由於不受管制的市場會因為(負)外部性受到影響,諾德豪斯的工作為政府干預提供了令人信服的理由。

諾德豪斯後來創造出DICE和RICE兩種量化模型,則是最常被拿來運用的模型:DICE(動態綜合氣候經濟模型)是將整個世界當成一個整體,判斷有效的碳減排方案;RICE(區域綜合氣候經濟模型)則將世界分為多個個區域,美國、中國等碳排放大國是一個獨立區域,其他的區域則包含了多個國家。每個區域做為一個獨立的決策主體,在完全不合作、有限合作、完全合作等博弈環境下做出選擇。

諾德豪斯設計的量化模型,可用於模擬政策干預的後果,有助於評估如何引導市場經濟,在決定排放水準時平衡社會成本與收益。瑞典皇家科學院表示,沒有這樣的模型,根本就就無法解決人類的經濟活動與氣候變遷相互影響的問題。至於解決溫室氣體排放最有效率的方案,根據諾德豪斯的研究,便是對全球所有國家徵收碳稅(依據排放量負擔適當的稅額),碳排放交易機制也有相同的效果。

諾德豪斯後來發展出RICE-1999、DICE-2007、RICE-2010、DICE-2013等不同改進版本,並在2010年對《哥本哈根協議》使用RICE-2010模型進行預測。結果發現,即便各國各自按照自行承諾的方式推動碳減排,也無法達到將全球氣溫上升控制在攝氏2度之內的目標—最好的結果僅有2.6度。但窮國不加入,控制幅度將增高到4.6度,要是什麼都不做,2200年全球均溫就會上升5.7度。

瑞典皇家科學院表示:「發展出用以描述經濟和氣候相互作用的量化模型,諾德豪斯是這個領域的第一人」、「他的模型整合了物理學、化學和經濟學的理論和經驗數據,如今被廣泛運用於模擬經濟與氣候如何共同進展。在考量諸如碳稅等氣候政策的結果時,也往往要借重諾德豪斯的量化模型。」

內生增長理論

羅默在1990年證明了經濟力量可以促使企業產生新想法和創新意願,奠定了經濟學的「內生成長理論」(endogenous growth theory)的基礎。瑞典皇家科學院指出,羅默的理論具概念性卻又實用,解釋了創意與其他商品有何不同,需要特定條件才能在市場中茁壯成長,並對鼓勵創新的法規及政策進行大量研究。

對於日益嚴重的全球暖化危機、日益迫切的碳排放減量工作,羅默在獲獎當日受訪時說:「人類絕對有能力減少碳排放……一旦我們開始減排,就會感到訝異:原來並沒有那麼難。

羅默於1955年出生於美國科羅拉多州的丹佛市,在七個孩子中排行老二,他的父親是一名做過農民、經過商、搞過研究院的政治家。羅默自小就很淘氣、叛逆,在中學表現很差。在申請大學時,只有一所大學——芝加哥大學錄取了他。

開啟經濟學之旅對羅默來說完全是個意外。當羅默還是一名本科生時,其學習的專業是數學和物理。但或許是對枯燥的數理推演產生了厭倦,他最終決定放棄自己對這兩門學科的追尋,轉而去法學院繼續深造。為了進入法學院,他需要修一些「文科」課程作為準備,正是在其中的一門經濟學課上,他遇到了改變他整個職業路徑的薩姆·佩爾茨曼(Sam Peltzman)教授。佩爾茨曼的授課內容和風格深深打動了羅默,他很快意識到相比於成為一名法學家,他可能更適合成為一名經濟學家。於是,他就轉入了經濟學的學習。先後在麻省理工、加拿大女王大學等多所名校輾轉求學之後,羅默終於於1983年在芝加哥大學拿到了經濟學博士學位。

此後,他曾先後執教於加州大學伯克利分校、芝加哥大學、羅切斯特大學、斯坦佛大學和紐約大學。期間,他還創辦過自己的公司Aplia。 2016年,他被任命為世界銀行的首席經濟學家。

在經濟學界,羅默的名字基本上是和「內生增長理論」(Endogenous Growth Theories)聯繫在一起的。

經濟增長的動力究竟何在?為什麼有的國家窮,而有的國家富?這些問題從古典時期就困擾著無數經濟學家。

亞當·斯密、馬爾薩斯、密爾、馬克思、熊彼特等頂尖經濟學家都曾對此發表過自己的見解,但真正把經濟增長問題轉化為一套現代意義上的理論,是從羅伯特·索洛(Robert Solow)在上世紀60年代的工作開始的(注1:這個論斷略顯武斷,但卻是有理由的。儘管在索洛之前,就曾經出現過著名的哈羅德·多瑪增長模型。但如果仔細考察這個模型,就會發現它其實是對凱恩斯主義理論的動態化,它更適合用來刻畫危機和周期,而不是長期穩定的增長。天才拉姆齊的工作後來成為了研究增長的標準問題,但其原始論文討論的其實並不是增長話題。直到卡斯和庫普曼斯重新挖掘了這篇論文後,拉姆齊模型才成為了研究增長問題的標準模型。此外,著名的馮·諾依曼模型雖然頗具啟發性,但它依賴於投入產出,線性規劃的建模方法實在難以被後來的學人效仿和展,因此其影響其實非常有限)。

根據索洛模型的預言,一旦人口增長率、儲蓄率和技術水平這些因素給定,無論經濟體的起點如何,隨著時間的推移,其人均資本水平和人均產出都會向均衡水平收斂。由於從經驗上看,經濟體的人口增長率和儲蓄率通常會在很長時間內保持不變,因此最終決定經濟體均衡發展水平的變量就只有一個——技術,或者更確切地說,全要素生產率(Total Factor Productivity,以下簡稱TFP)。

索洛模型雖然簡單,但卻抓住了增長問題的要害——TFP,才是理解「國富國窮」的關鍵。後來的很多實證研究都證明了這點。例如,由霍爾和瓊斯進行的一項跨國比較研究表明,世界上最富有的國家組和最貧窮的國家組的人均收入相差32倍,但如果排除了TFP的差異,這種差距就會縮小到4倍,TFP的重要性由此可見一斑。

不過索洛模型也並非完美無缺:一方面,索洛雖然讓人們認識到了TFP在增長過程中的重要性,但卻沒有告訴我們它是怎樣決定的——事實上,在索洛模型中它完全是一個外生變量。另一方面,一些經驗結論也和索洛模型的預言存在衝突。例如,根據索洛模型的預言,各國的經濟水平應該向穩態收斂,窮國和富國之間的收入應該會趨同。但實際上,不少富裕國家的人均收入一直在持續增長,而窮國和富國之間的趨同似乎也並不明顯。

大約在1980年前後,羅默就開始對索羅模型存在的上述問題開始了反思。經過了數年的思考,他對於增長問題給出了自己的解釋。這個解釋後來被寫成論文《規模報酬遞增與長期增長》(Increasing Returns and Long-Run Growth)於1986年發表在頂級的經濟學刊物《政治經濟學雜誌》(Journal of Political Economy)上。

在這篇經典的論文中,羅默引入了「規模報酬遞增」的概念來對持續的增長進行解釋。在傳統的經濟學中,投入要素的規模報酬通常被假定為是遞減的。例如,資本或勞動力投入越多,其在邊際上的產出就會越低。這樣的特徵決定了經濟增長的過程最後只能導致人均產出的均衡,而不會出現持續增長。但如果有某個要素的規模報酬是遞增的,那情況就不一樣了,它的積累將會導致持續增長的產生。那麼,這樣的投入要素是否存在呢?答案是肯定的。這種要素就是知識。

從經濟學角度看,知識是一種公共品(Public Good),是非競爭(Nonrivalry)、非排他的(Nonexcludability)—— 一個人使用知識,並不妨礙別人使用知識,同時每個人也無權排除他人使用和自己一樣的知識。當這種要素被作為投入品用於生產時,它就會產生強大的正外部性,從而導致規模報酬遞增的出現。一旦有了規模報酬遞增,持續的增長也就成為了可能。由於知識具有很強的正外部性,因此單純依靠市場力量,可能會導致知識生產過低的次優結果。因此,從政策角度看就需要政府對科研、教育增加投入,從而保證有足夠的知識被生產出來。

在1990年發表的另一篇論文《內生技術變遷》(Endogenous Technological Change)中,羅默進一步發展了這一思想。在這篇論文中,他構造了三個經濟部門:生產最終產品的部門、研發部門,以及生產中間品的部門。

儘管在今天看來,羅默的這一觀點是十分顯然的,但在當時,它卻是具有革命性的。對於習慣了傳統經濟學中「規模收益遞減」的人們而言,羅默的幾篇論文無疑是對增長現象的「瘋狂解釋」(Crazy Explanation)。不過,也有一些人很快認識到了羅默這些工作的價值,並加入到他的陣營當中來。其中的代表人物包括羅默的博士導師羅伯特·盧卡斯(Robert Lucas)、從國際貿易角度研究增長的格羅斯曼(Gene Grossman)和赫爾普曼(Elhanan Helpman)、以及繼承了熊彼特創新思想的阿吉翁(Philippe Aghion)和霍伊特(Peter Howitt)。和羅默一樣,這些人都試圖從各個角度去對增長的動力給出「內生化」的解釋。儘管這些人的工作各有側重,但由於其「內生化」增長動力的共同特點,人們通常把他們的理論統稱為內生增長理論。

與諾貝爾經濟學獎有關的小常識:

- 自1969年起至2017年,諾貝爾經濟學獎已頒發49次;

- 其中25次僅有一位得主獲獎;

- 有17次諾貝爾經濟學獎授予了兩位經濟學家;

- 有6次諾貝爾經濟學獎由三位經濟學家共同分享;

- 有79位經濟學家獲得過諾貝爾經濟學獎;

- 諾貝爾經濟學獎平均獲獎年齡是67歲;

- 最年輕的經濟學獎得主是1972年獲獎的艾羅(Kenneth J. Arrow),當時他51歲;

- 最年長得主是赫維茲(Leonid Hurwicz),2007年以90歲高齡獲獎;

- 以往歷屆經濟學獎得主,僅有一位是女性,即2009年的歐斯壯(Elinor Ostrom)女士;

- 與經濟學獎有關的諾貝爾獎之家:1969年的諾貝爾經濟學獎獲得者楊・廷伯根(Jan Tinbergen)和1973年的生理學或醫學諾貝爾獎獲得者尼古拉斯・廷伯根(Nikolaas Tinberge)是兄弟;

- 1974年的諾貝爾經濟學獎獲得者康城・繆爾達爾(Gunnar Myrdal)和1982年諾貝爾和平獎獲得者阿爾瓦・繆爾達爾(Alva Myrdal)是夫妻;

- 諾貝爾經濟學獎得主中最常見的生日是5月21日和2月28日,在這兩個日期中,分別有7位諾貝爾經濟學獎獲得者出生,但是大部分諾貝爾經濟學獎獲得者都於10月出生。■

Be the first to comment