士兵溺亡軍官自縊,讓島內號稱精銳的兩棲偵搜大隊淪為笑柄,這支「精銳」以游泳池訓練被外界熟知。

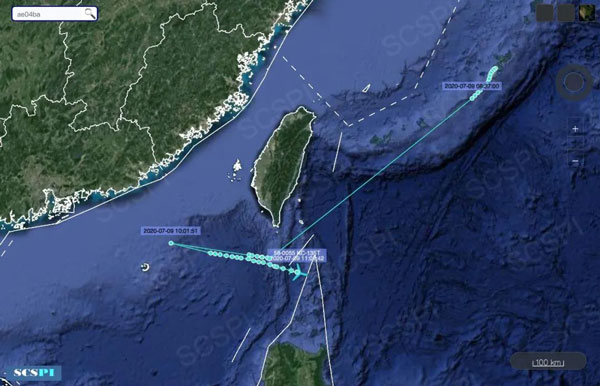

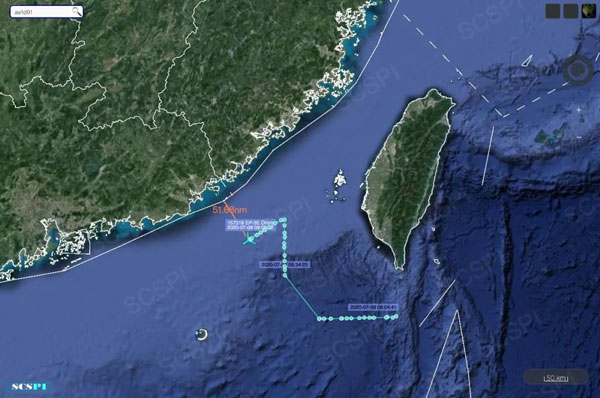

新冠疫情期間,由於美國海軍在印太地區航母戰力的短暫空缺,為防止「不測事件」發生,美軍空前加強了對台海周邊的抵近偵察頻率。如今,列根號甫一擺脫疫情困擾就協同尼米茲號在南海進行雙航母作戰演習,與解放軍西沙演習「同台打擂」。航母戰力恢復並沒有令美軍對華抵近偵察行為有所收斂,RC-135W、P-8A、EP-3等大致保持每天3架次頻率,常態化穿越巴士海峽進入台灣島西南空域進行偵察監視活動。6月30日和7月8日,美國海軍EP-3E偵察機兩次抵近廣東近海空域,距離中國領空僅50餘海里(92.5公里)。6月9日,美國海軍C-40A運輸機在飛往泰國途中一度穿越中國台灣領空。

美軍艦機不加收斂的挑釁和敵視行為不斷推高依然緊張的台海局勢,讓大多數關注台海問題的人士不禁思考,中國大陸對美國打「台灣牌」的容忍底線在哪裡?除了觸發紅線啟動「武統」的被動式決策,主動「武統」的條件和時機是什麼?近期圍繞「武統」的爭論到底在爭什麼?為了回答上述問題,易評君將通過兩篇文章嘗試進行解答,本篇從中美競爭層面解析台海問題以供參考。

台灣問題本質上是「一中」原則下的內政問題,但它從產生到不同發展階段以及實質性解決都深深嵌入了美國因素。無論「和統」還是「武統」,美國因素未來相當長時間內仍是中國大陸繞不過去的坎。過去40年裡,由於國家實力的差距,中美在台灣問題上相互保持了一定程度默契,為彼此互動留下靈活處理的冗餘空間。即使1979年美國在同中國建交不久以國內法形式通過了對台關係法,且在後來延伸出「六不」保證,通過掩耳盜鈴式的所謂民間交流和對台軍售,保持對大陸和台灣的離岸平衡。只要美國認可「一中原則」並在行動上大致保持一致,中方以務實態度維持中美關係大局的穩定。

這種默契隨着兩岸實力對比向著大陸不可逆轉的傾斜,中美實力對比以可感知的速度縮小差距,大國競爭成為中美兩國繞不過去的障礙而難以為繼。以前的默契和靈活處理,一定程度上建立在中美關係大局、經貿合作等議題的重要性大於台海問題,建立在雙方互動可預測且不會突破對方底線。而今,中美關係里已經甚少有比台灣問題更重要的「大局」可供維護,為了應對所謂的「新興大國挑戰」,美國國會形成了幾乎一致的對華強硬態度,而白宮在台灣問題上也樂於配合,不再願意回到過去所扮演的「制衡」角色。因此,台海局勢的前景愈發朝着軍事衝突的方向發展。

對於中國而言,中美關係大局如果真的無可挽回,那麼中方對美國在眾多敏感議題上的容忍度就會大幅下降。一個自由落體式的中美關係很容易推導出兵戎相見的台海局勢。故而,在2020年兩會報告裡,涉及祖國統一的表述拿掉了「和平」的前綴。

那麼,在「武統」不再是備選方案,成為必選方案的前景下,剩下的問題就成了成本計算問題和時機選擇問題?換言之,中國大陸在啟動該選項時,對美國因素的考量大致圍繞「阻力最小、成本最低、後果可控」幾個層面展開。

今天的美國較之上世紀90年代,毫無疑問處於衰落狀態,但衰落了多少仍然存在較大爭議。直白來說,當今的美國還能否通過硬實力和軟實力維繫其全球霸權地位,能否振臂一呼而應者雲集,能否以較小代價壓服潛在競爭對手。眾所周知,以蘇聯解體為主要標誌的兩極格局瓦解將美國推上了「神壇」,與之相匹配的是,上世紀90年代初美國挾一超之勢收割紅利,在國際秩序塑造、公共產品提供、地區危機處理、意識形態推廣等議題上大步狂奔。為美國提供這種底氣的除了其吹噓的「意識形態感召力」,最主要的還是碾壓其他競爭對手的軍事實力,遍布全球的盟友和夥伴體系,以及相對強大的經濟實力。

用美國哥倫比亞大學哈里曼研究所所長亞歷山大·庫利(ALEXANDER COOLEY)教授的話說,1990年代至21世紀初,不受挑戰的軍事優勢、相對滿意的盟友體系、國際規範「令出一門」、全球公共產品的主要(唯一)提供者和跨國網絡的支持,是支撐美國主導的「單極格局」的主要因素。這種高光時刻僅持續不到20年,就被「美國衰落/霸權瓦解」等話題替代。

彼時,美國成為蘇聯解體後唯一能夠在整個國際體系中提供可靠安全保證的國家,這種安全保證並不以軍費高低為指標(冷戰結束後美國軍費經歷一段時間下降,美軍規模相對減小),而是幾個因素的綜合結果。這些因素包括主要競爭對手——蘇聯的消失、無與倫比的高新技術優勢、大多數「二線大國」放棄建立本國獨立軍事體系轉而依附美國。如果說蘇聯解體讓美國成為唯一的超級大國,那麼隨後十餘年間單極格局的持續,則是由於亞洲和歐洲盟國對美國霸權表示滿意。

其次,美國霸權還建立在對國際秩序的主導之上。蘇聯解體使得地球上唯一可以與資本主義相匹敵的全球秩序終結。不僅是意識形態競爭消失,與之相關的多邊體系(包括華沙公約,經濟互助委員會),行為體和網絡都崩潰了。沒有蘇聯支持,大多數蘇聯陣營國家,國際組織和政治運動要麼難以為繼,要麼加入西方陣營。1990年代中期,國際規範和規則只有一個主要框架。在該框架下,美國及其盟國通過強制和非強制手段向大量發展中國家提供安全,經濟產品以及合法性支持。彼時,西方陣營席捲範圍如此之廣,讓許多決策者相信自由主義取得了永久勝利。

由於西方主導了國際規範,一些不符合西方制度要求的行為體例如伊拉克、巴爾幹地區國家遭受空前制裁和打擊。同時,西方國家主導了對規則的解釋權,對部分存在重大利益交換的國家聽之任之(例如沙特),對自身違規行為採取雙重標準和例外主義(如雙重人權標準、反恐戰爭期間泛濫的酷刑和反抗者非法關押)。

再次,冷戰結束後越來越多的非國家行為體和跨國網絡,例如跨國公司、非政府組織、跨國社會團體和學術組織等自發宣傳西方所倡導的制度理念,扮演了美國霸權(軟實力)的馬前卒。例如西方經濟學家向烏克蘭和俄羅斯兜售休克療法、向眾多發展中國家推廣頂層設計方案、向其他國家派遣觀察員、通過國際輿論監督其他國家行為等等。這些跨國網絡助長了其他國家對美國主導的所謂無懈可擊的自由主義國際秩序的幻想。

上述要素構成了美國霸權的基礎,而今,它們發揮着截然相反的作用。庫利教授在其《霸權退出:美國全球秩序瓦解》中寫到,中國、俄羅斯等新興大國的崛起打破了國際規範「令出一門」的壟斷,它們提出了有別於西方的全球秩序概念供其他國家選擇。它們通過聯合國這樣的多邊體系抨擊西方干預,反對西方推動的主權國家政權更迭行為,主導新規範制定,兩國否決了西方推動關於敘利亞的提案以及對委內瑞拉和也門實施制裁的努力。2006年至2018年的聯合國大會上,中國和俄羅斯投否決票的比例為86%,而1991年至2005年僅為78%。

中國和俄羅斯一直處於創建新的國際機構和區域論壇的前沿,這些機構和論壇將美國和西方國家排除在外,例如金磚國家論壇以及下設的專門為發展中國家基礎設施項目融資的開發銀行。兩國還推動建立新的區域安全組織,包括亞信峰會,集體安全條約組織,以及經濟機構。例如亞投行、俄羅斯支持的歐亞經濟聯盟(EAEU)以及上合組織。這些新的非西方組織將跨國治理機制帶入了許多與全球治理脫節的地區。中俄等國給出的“替代方案”儘管比較稚嫩,但在經濟領域、政治合作方面給予了其他國家更大的選擇空間。

此外,那些曾經支持美國主導的國際秩序的跨國網絡如今越來越成為分解這種秩序的離心力,包括右翼思潮在歐洲的蔓延、美國自身的社會分裂等等。以2008年經濟危機和2015年歐洲難民危機為例,西方自身實力下降以及對重大跨國問題應對不利,使得部分西方國家選擇「本國利益優先」。當然,「特朗普主義」也是其中一種。

與上世紀90年代相比,美國霸權還剩下為數不多的優勢,包括軍事實力以及搖搖欲墜的軍事同盟體系和夥伴網絡。這些由歐洲和亞洲盟國組成的,對美國主導的規範和制度的認同與支持是美國繼續維繫霸權體系的核心,沒有眾多盟友/夥伴的支持,全球軍事基地和航母顯然支撐不了美國的霸主地位。

了解美國維繫霸權秩序的主要因素,就不難理解為什麼特朗普一番神操作,包括從德國大幅撤軍、從敘利亞撤軍、威脅從韓國撤軍為何引發美國「建制派」的強烈反彈。以至於今年秋季舉行的美國總統大選,拜登不得不提出廢除特朗普主義,承諾重建國際自由秩序,鞏固國際聯盟。亞歷山大·庫利教授稱,美國的單極時刻已經過去,而且再也不會回來,如果美國沒有意願沒有能力穩住盟友,那麼要求其他國家繼續忠於美國和美國主導的國際秩序是不可能的。

美軍列根號與尼米茲號在南海進行雙航母軍演。所謂瘦死的駱駝比馬大,在解決台灣問題以及其他敏感問題上,中國應避免和美國兩敗俱傷。

至此,中國在討論中美競爭乃至台灣問題的解決思路就比較清晰了。回到「阻力最小、成本最低、後果可控」幾個層面,當前除了美國、日本之外,甚少有其他國家有意願公開政治介入和軍事干預台海問題。而大多數歐洲國家的立場是,支持「一中原則」,但內心深度不希望兩岸統一以武力方式完成。這種思路與中美競爭背景下的選邊站隊有相似之處,大多數國家優先選擇左右逢源,在最優方案不可得的前提下,在經濟、安全等領域各有側重,非不得已情況下避免過早選邊站。

這些國家包含了相當數量的美國夥伴和盟友,也就是說,穩住或者爭取這些第三方行為體的支持成為中美競爭的重要勝負手。另外,在美國實力相對下降但尚未衰落到放棄對中國周邊敏感問題干預之程度前,避免與美國過早直接軍事碰撞導致兩敗俱傷他國得利也是不容忽視的因素。也就是說,在中美競爭的大背景下,誰能練好內功,建好夥伴體系,少犯戰略錯誤,誰的贏面就更大。

具體到台灣問題上,美國不斷出牌,除了凝聚其四分五裂的國內共識(冷戰時期美國塑造民眾對蘇敵視,凝聚共識是美國獲得勝利的關鍵要素)外,一個不可言說的算盤就是誘使中國出錯,例如在中印、在南海、在台海陷入戰爭。一旦中國主動選擇戰爭方式解決糾紛,屆時美國重新將離心離德的盟友和夥伴聚攏在旗下的難度會大幅降低。克里米亞事件逆轉了俄德、俄法合作關係,使歐洲國家不得不選邊站,在政治正確的大旗下響應美國對俄制裁。來自美國和歐盟的嚴厲制裁,不僅打碎了俄羅斯改善與歐洲國家關係的進程,而且對俄羅斯經濟發展造成嚴重傷害。

對於中國大陸而言,繼續鞏固和擴大對台灣島內的軍事優勢,提高對美日可能的軍事干預的控場能力是今後一段時間的工作重心。至於時機選擇,以溫水煮青蛙方式,削弱美國優勢和同盟體系,徐徐圖之,不僅能有效降低「武統成本」,更重要的是,能夠使戰後中國遭遇的國際壓力乃至封鎖孤立大幅降低,縮短戰時狀態,儘早消化統一成果助力民族復興。

寫在最後的話,中美競爭是未來較長時間內的常態,而且對競爭的定義,對競爭邊界的設定以及競爭手段的選擇是可溝通的。本篇文章對台灣問題的論述建立在中美尚未「決裂」的前提下,如果「決裂」將是另外一種結果。■

參考文獻:

Alexander Cooley, Daniel H. Nexon, “How Hegemony Ends:The Unraveling of American Power”, https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2020-06-09/how-hegemony-ends.

Be the first to comment