極具傳奇色彩的大法官金斯伯格(Ruth Bader Ginsburg, 美國對她諧稱「RBG」)在9月18日去世了。

RBG是美國左翼的明珠,代表「光明的力量」,是無數女性勵志的榜樣,更是無數自由左派的偶像。本文不打算對RBG女權、民權、平權事業做出的貢獻進行探討,只探討一下對大選的影響。

美國是一個以法律治國的國家。美國的法治有幾個特點,

一是憲法帶有神聖性和宗教性。這個神聖性和一般國家或社會所說的憲法擁有最高法律權威還不同。美國的憲法是帶有宗教性的。創立者撰寫的文本是國家治理的聖經,是不能挑戰的真理。在憲法上做修改很難,只能做一些小的詮釋,在非常有限的空間里聯繫現實,與時俱進。憲法制政存在的一些根本問題——例如總統大選的投票人機制(electoral votes);簡單多數決機制(first-past-the-post);參議院和眾議院各州議員比例及代表性的問題,這些都是不能討論的,更無從改變——至少在我們有生之年,我們看不到美國人系統性修改憲法,進行「政治體制改革」的任何可能性。相反,要像學習聖經一樣,研究立國者們的初心和精神。這種對憲法文本宗教性的執念是其他國家和社會沒有的。

二是訴訟和法院是美國解決社會問題的核心手段——各種社會上的爭端和矛盾,形式範疇上包括民事和刑事,內涵包括政治、經濟、社會、倫理的衝突和矛盾、都需要或可以到法庭上解決,其中,重要的判例本身也將成為法治的組成部分,影響到社會發展的方向。另一方面,法院擁有一個很重要的權力即所謂的司法審查權(judicial review)——賦權司法機構可以對現行法律、法規、條約、政府行政命令進行審查,判定其是否符合憲法,不僅可以對行政和立法機構進行制約與制衡,而且還掌握著實質權威。

三是伴隨美國政治越來越分裂,司法機構的權力也越來越大,如前所述,憲法很難被修改,需要國會兩院三分之二的議員通過才可以。而憲法本身又具有神聖性、宗教性,不能被挑戰,因此對憲法進行系統性的修改,在美國是沒有所需的民意基礎、政治基礎及實操可能性的。實際上即便進行補充修正也非常困難。上一次修正案(第26條修正案)已經是半個世紀前。在政治分裂的今天,美國兩黨就國家方向提出的是完全不同的、對立的道路,已經很難看到兩黨形成共識。憲法文本變成固化、一成不變的。如此一來,對法律進行詮釋的人的權力就被相對放大了。

四、「法律神權化」,法官成為宗教權威。這是上一條的遞進。理論上說,在現代西方代議制民主及絕大多數非君主國家裡,主權(sovereign)及合法權威(legitimacy)來自民眾,而不是法律。中國體制也一樣,主權來自人民。「中華人民共和國憲法第二條:中華人民共和國的一切權力屬於人民」。憲法歸根結底只是人民意志的文本體現。人民是可以修改憲法的。

在美國,選舉政治家(譬如總統和議員)是老百姓直接選上來的,直接代表人民,按照主權理論,顯然擁有更直接、更大的權威,理論上可以代表選民的意志去嘗試修改法律。但在美國當下制度的實操里,當選總統比完成修改憲法要容易得多。只要搖擺州的基本盤出來投票,候選人哪怕只有全國40%的支持率,也可以穩當總統(Trump的案例)。而修改憲法需要兩院各三分之二議員同意,在今天來看根本是不可能的。如此一來,最高法院作為一個整體權力是更大的。最高法官一經任命,又是終身任職,並不用對選民直接負責。這就在美國政治體系里形成出了一個非常奇怪的團體,他們的權力更接近於原教旨主義神權國家裡有權對宗教經典(例如基督教、猶太教、伊斯蘭)進行詮釋的宗教領袖一樣。他們的地位更像大拉比、伊瑪目和教皇,作為一個整體,其權力是絕對的,實質影響力也遠遠大於只能夠獲得一部分選票和政治支持的選舉政治家。

五、法官和律師治國:整個政治體制的人才精英都圍繞法律構建。在一個以法律為宗教的國家裡,法律是權力的來源。這裡插一句,西方文明有兩個特色傳統:神權與法律。在過往,神權和法律是一體的。神權利用對宗教經典詮釋的壟斷來獲得權力,統治現實社會。這個傳統延續到現在,只不過神權沒有了,還剩法律。而在美國,法律直接變成了宗教,形成了新的神權。在一個神權國家裡,要成為社會權力頂層,就必須學習宗教經典;在一個以法律為神權的國家裡,就要學習法律。在美國的政治體制里,能夠直接、主動創造權力的公權力就是立法機構——國會/議會。要懂得如何立法,就得懂法律,所以國會議員里一大半是學法律出身的法律從業人員,立法者們(legislators)構成了選舉政治家的大部。總統也一樣,大多數總統的政治經歷來自於國會,因此他們也是學法律出身。奧巴馬、比爾·克林頓、希拉里·克林頓、副總統彭斯、拜登、拜登的副總統候選人Kamala Harris,民主黨的Elizabeth Warren,還有中國人現在最熟悉的幾位反華政客Ted Cruz、Marco Rubo、Tim Cotton都是法學院畢業。其中一些人(例如Elizabeth Warren、Ted Cruz等)都是教授和講師級別的。

在這個法律人才構建的法律神權金字塔裡,在最高法院擔任法官的人當然又是最高級和最神聖的。

回到現實,我們日常看到美國的各種問題,最終都可以跑到法院去。

- 墮胎的權利;

- 擁有槍械的權利;

- 同性戀婚姻的權利;

- 大選結果的判定(2000年大選的法院判定確定了小布什的勝利);

- Trump對穆斯林國家公民入境禁令;

- Trump試圖暫緩的《童年入境暫緩遣返令》(DACA);

- COVID-19疫情中所有的行政令,包括各種社會隔離、旅行限制政策;

- Trump試圖暫緩或限制的奧巴馬醫改方案(ACA/Obamacare)

後續,與中美衝突相關的:

- 對Tik-tok和騰訊的封禁及或下架;

- 華為案;

- 對中概股上市公司的行政措施;

- 對中國企業的制裁;

- 對中國留學生簽證的吊銷……

所有問題都需要搬到法庭上去解決。在這個法治及法律神權化的國家裡,最後,還是法院、法官治國。

那麼如何保證法官的治國方向與自己的政治立場、取態一致呢?當然是把自己的人送上終身任職的最高法院裡啦。

這就是為什麼最高法院法官一職如此重要。

在展開RBG去世對美國大選的影響之前,先看看RBG去世瞬間美國最高法院法官的格局。

1、John Roberts,65歲,提名人:小布殊(共和黨)

2、Clarence Thomas,72歲,提名人:老布殊(共和黨)

3、Stephen Breyer,82歲,提名人:克林頓(民主黨)

4、Samuel Alito,70歲,提名人:小布殊(共和黨)

5、Sonia Sotomayor,66歲,提名人:奧巴馬(民主黨)

6、Elena Kagan,60歲,提名人,奧巴馬(民主黨)

7、Neil Gorsuch,53歲,提名人:特朗普(共和黨)

8、Brett Kavanaugh,55歲,提名人:特朗普(共和黨)

9、Ruth Bader Ginsburg,87歲,提名人:克林頓(民主黨)

民主黨是左翼,在社會和倫理問題上比較開放、進步;民主黨總統提名的法官也是左翼/自由派的,在法律問題上更加開放和進步。

共和黨是右翼,在社會和倫理問題上比較保守、傳統。共和黨總統提名的法官是保守派的,在價值觀和意識形態方面保守,在法律文本詮釋方面也比較保守。

共和黨和民主黨法官人數是5:4。

其中,小布殊提名的John Roberts本來是保守派陣營,但這些年來在許多重要投票裡倒向自由派/左翼,成為最高法院中關鍵的搖擺票。今年6月,John Roberts在投下了關鍵的支持票,使得Trump和保守派終止DACA法案的計劃化為泡影(5票反對Trump,4票支持Trump,John Roberts反對Trump)。Roberts就主事法官還對這個法律決定起草判詞。

在保守派眼中,最高法院陣營裡出了一個不可靠的「內鬼」,在關鍵時刻會倒戈自由派。

這樣情況下,最高法院左右兩派基本還是制衡的。

RBG去世,就需要替換一個新的法官。如果共和黨/保守派/右翼得以提名自己的法官,就將打破制衡,保守派將有6票,自由派只有3票。而John Roberts的搖擺作用就沒有了:即便他「叛變」,保守派仍然有5票。

最高法院法官是終身任命的,這個法官構成,將在未來幾十年影響美國政治社會的走勢。

誠然,最高法院的法官是終身制的,他們在當選後,並不需要對任何一方政黨負責或效忠,其觀念理論上也是可以發生變化的。另外,法官也會關心自己的聲譽和遺產。

但目前美國政治極度分裂,最高法院的法官任命也已經嚴重政治化、成為政黨和意識形態鬥爭的中心。未來,兩黨總統應該都會盡可能提名意識形態和立場更加「堅定」,更加可靠,且更加年輕的法官,一旦上台,就可以管個好幾十年,從長遠影響和塑造美國政治與社會。

對最高法院法官的「政治投資」所創造的回報才是最高的。

美國福音派基督教及中低層白人對社會價值、意識形態和文化問題非常關注,關注度顯著超過經濟問題,這使得他們能夠在歷史上屢次放棄經濟利益而轉投共和黨(投奔列根、投奔特朗普)。

離2020年美國大選還有六周時間,RBG的去世扔下一顆重磅炸彈,有可能超過疫情及經濟問題,成為大選最重要的議題。

上面介紹了美國最高法院法官人選爭奪大戰的背景。

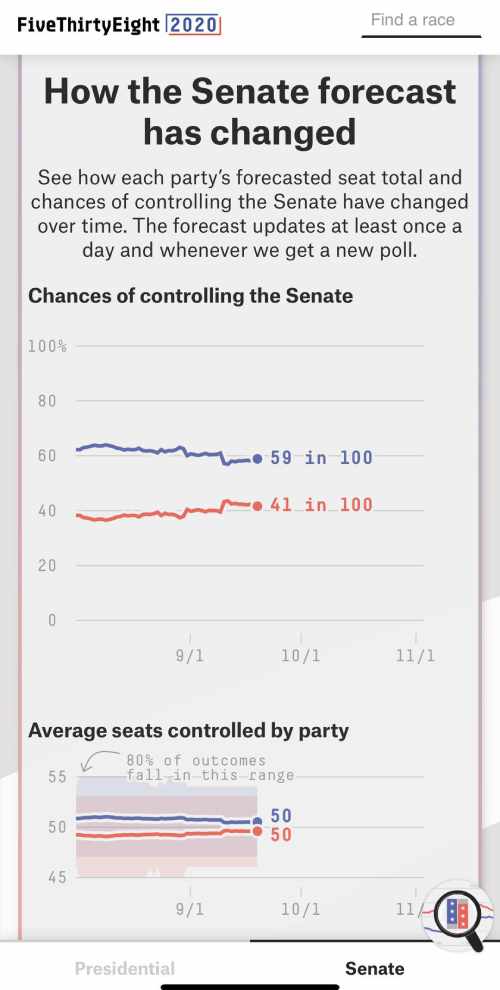

RBG去世之前,最高法院法官裡保守派(共和黨)對自由左派(民主黨)的票數為5:4。其中保守派的John Roberts為不太可靠的搖擺票。雙方基本制衡。

自由左派的RBG去世後,票數對比變為5:3。新提名的法官非常重要。如果是保守派的,則票數變成保守派6:左派3,John Roberts的搖擺票也沒有用了。如果提名的是左派的,則票數還是維持在5:4,左派可以依靠John Roberts的倒戈在一些重要判決上獲勝。

下面接著講講相關程序和對大選的影響。

各方的目標很清楚。

共和黨黨眾的目標:提拔一個年輕堅定的保守派的法官,讓最高法院徹底倒向保守派,影響和塑造美國未來幾十年的政治和社會!!

民主黨黨眾的目標:全力阻止共和黨在這個時候提名保守派的法官!!這涉及到美國未來幾十年的民主和國運!!

特朗普:只關心自己的大選,要看看怎麼更好地把最高法院法官任命這個事為自己的大選服務。

最高法院法官的任命程序並不複雜。

1)總統正式提名一個人選;

2)國會參議院(Senate)啓動相關程序(例如聽證等),並對人選進行投票;

3)簡單多數決(simple majority):只要投票支持的人多過反對的人,任命就通過。

目前離11月3日大選還有40多天/六周時間。核心是總統是否在大選之前提名法官、何時正式提名法官人選;

對法官的任命則由參議院做出(具體由其司法委員會負責),眾議院(House)沒有話語權。參議院目前由共和黨控制(佔到100票裡的53票)。

對任命程序沒有更具體的法律規定,最多只是一些習慣做法,例如應該搞個聽證會,不然就不嚴肅了,但聽證會究竟要不要搞,要搞到什麼程度,還是只是形式到位,就沒有法律規定了,具體都由參議院的多數黨領袖——目前為共和黨的Mitch McConnell——決定:他可以決定用什麼樣的程序和節奏推進這個事。

擺在共和黨面前的問題是:

1)2020年美國總統大選

還有六周就要2020年總統大選了。Trump可能被選下來。如果Biden當選,一定會提名自由左派的最高法官的人選。共和黨/保守派從此失去了自己提名人選的機會了。最高法院會回到前面說的5:4的搖擺狀態。

所以,對於共和黨黨眾來說,當然是希望Trump在任內(即大選前)提名最高法院的人選。(!!)

問題只是,在這個時候,由一個可能在幾周後大選落敗的總統提名最高法官候選人是否合適。(??)

過去近一個世紀美國逐漸形成的「習俗」是,參議院不應該在總統選舉年任命最高法官。這也被稱為「Thurmond Rule」。

同樣的問題出現在奧巴馬當總統時的2016年。彼時,最高法院法官Antonin Scalia去世,距離大選還有九個月。奧巴馬提名自由左翼的Merrick Garland擔任最高法官。而當時參議院也是由共和黨控制的,多數黨領袖也是Mitch McConnell。Mitch McConnell拒絕在參議院推進最高法官的任命流程,理據是當年大選年,不應該在這個時候推選法官,應該待大選決定了新總統後,由新總統來提名。

看似有一些道理,這件事就過去了。之後Trump當上了總統,提名了Brett Kavanaugh。那是後話。

今年又是大選年。民主黨馬上就翻出舊案說2016年我們提名總統時,你們拖延,今年你們應該比照2016年的標準。

然而,這次Mitch McConnell的態度截然不同了:他已經公開表態,參議院要在今年年內完成最高法官的任命!

Mitch McConnell還提出了理由:在大選年,如果總統和參議院不是一個政黨(即2016年民主黨的奧巴馬對共和黨的參議院),此時政治是分裂的,總統推選法官沒有民意基礎。但如果大選年,總統和參議院是一個政黨的(即2020年共和黨的特朗普對共和黨的參議院),政治沒有分裂,總統有權推選法官。

民主黨認為這完全是雙重標準、強詞奪理、詭辯和偽善,是赤裸裸的政治把戲,在損害美國政治建制和民主的基礎。

但無論如何,民主黨只能罵一罵。

只要Trump能提名最高法官人選,Mitch McConnell一定敢推進。這是影響和塑造歷史的關鍵一擊,好不容易在台上,那還不用力搞一把。

而這又涉及到參議院選舉的問題。

2)2020年美國參議院選舉

與美國總統大選同步進行的還有一個同等重要的選舉。即2020年美國參議院選舉,需要對參議院中三分之一的席位進行選舉。再加上2018年去世的麥肯恩及2019年辭職的Johnny Isakson,總共涉及35個席位。這個選舉也在2020年11月3日發生,當選的參議院將在明年1月開始任職。目前網上能看到各種預測,不少預測民主黨可能能夠獲得多數席。

如果民主黨奪回了對參議院的控制,那麼參議院就「易幟」、「變天」了。從明年開始,民主黨就能控制最高法官的任命程序。

這也是Mitch McConnell希望避免的。最好在今年就把最高法官這個事全部弄完。

在美國人心目中,馬上要臨近新的大選了,班子可能「換屆」,在這個時候倉促推出是有合法性、合理性問題的。但另一方面,反駁者認為,這些公權力機構都是在自己的任期內行事,有充分授權,是符合法律的。所謂在大選/換屆前不能推選最高法官,只是約定俗成的習慣,不是法律。

對於共和黨黨眾來說,與其把自己吊在Trump這棵樹上,不如鎖定最高法官來得實在,畢竟這是一個「法律神權」的國家,什麼矛盾問題最終都得推到法院。最給力的還是推選出一位保守派的最高法院法官,可以管一兩代人的事,幾乎是一勞永逸。

如果要在本年完成,具體而言又有多個情景,所涉及的合法性和爭議不同。當然每個情景都需要Trump先正式完成提名。

情景1)Trump在大選前正式提名最高法官,共和黨主導的參議院在大選前完成任命;

情景2)Trump在大選前正式提名最高法官,Trump在11月大選中獲勝,共和黨在2020年參議院選舉中獲勝,然後共和黨領導的參議院在2020年年內完成任命(「年內完成任命」指在2020年11月3日至12月31日之間完成任命)

情景3)Trump在大選前正式提名最高法官,Trump在11月大選中獲勝,民主黨在2020年參議院選舉中獲勝,然後共和黨領導的參議院堅持在2020年年內完成任命;

情景4)Trump在大選前正式提名最高法官,Trump在11月大選中落敗,共和黨在2020年參議院選舉中獲勝,然後共和黨領導的參議院堅持在2020年年內完成任命;

情景5)Trump在大選前正式提名最高法官,Trump在11月大選中落敗,民主黨在2020年參議院選舉中獲勝,然後共和黨領導的參議院堅持在2020年年內完成任命;

情景6)Trump在11月大選中獲勝,之後才提名最高法官,共和黨在參議院選舉中獲勝,然後共和黨領導的參議院在2020年內完成任命;

情景7)Trump在11月大選中獲勝,之後才提名最高法官,民主黨在參議院選舉中獲勝,然後共和黨領導的參議院在2020年內堅持完成任命;

情景8)Trump在11月大選中落敗,然後在跛腳鴨期間(lame-duck period,即2020年11月3日到2021年1月20日之間,Trump已經落選,但Biden尚未被任命的過渡時期),提名最高法官候選人,共和黨在2020年參議院選舉中獲勝,然後共和黨領導的參議院在2020年內堅持完成任命。

情景9)Trump在11月大選中落敗,然後在跛腳鴨期間提名最高法官候選人,民主黨在2020年參議院選舉中獲勝,然後共和黨領導的參議院在2020年內堅持完成任命。

大概想了一下,應該是以上的情景。新的參議院上台(2021年1月3日)與新總統上台(2021年1月20日)之間還有兩周多的時間。這種情景就不考慮了,因為Mitch McConnell希望在2020年內完成,不希望考慮2021年參議院構成的不確定性。

以上九個情景中,按照合法性的排序,依次為:

情景6 > 情景7 >情景2 >情景3 >情景1 >情景4 >情景5 >情景8 >情景9

排位越靠前,合法性越大,爭議越小。

可以看出,Trump在總統大選中獲勝了,然後在大選之後再做提名,合法性是最強的。

而合法性最弱的,是Trump在大選中落敗,在跛腳鴨/總統交接過渡期間提名且參議院強推的情景。

其他的都是中間情景,有差別,但其實差別也不大。

情景1)是最「居中」的情景——Trump在大選前正式提名最高法官,共和黨主導的參議院在大選前完成任命。但情景1)只是時間軸的問題,畢竟這個時候誰也不知道最後的結果,推了也就推了,只能事後評估。到時,根據大選的結果,情景1就會「化解」為其他情景。

美國的政治制度極為複雜,絕大多數美國大眾也搞不懂,對上述情景的席位差異更搞不明白。但在極度分裂的今天,更有可能是「屁股決定腦袋」。自由左派以各種抽象理由堅決反對Trump/共和黨在今年內提名任命最高法官,而保守派一方面認為必須抓住歷史時機(「過了這個村就沒這個店」)強推法官,另一方面又可以找到足夠的法律依據和抽象概念來證明自己強推的合理性,雙方各執一詞。兩黨和黨眾會為了維護美國體制的長治久安,就選舉年應該如何提名任命最高法院法官達成一項逾越黨爭、具有普遍適用性的規範和共識麼?恐怕不會。

在這個場景下,參議院/Mitch McConnell的算盤估計是希望Trump趕緊正式提名,千萬不要拖,因為大選結果不確定性,夜長夢多。最好在Trump任內就推出,合法性強一點,且越早越好,如此參議院的任命程序也可以走得更加充分一些。同時,共和黨會祈禱Trump在大選中獲勝,增加這次任命的合法性。畢竟參議院也不希望看到上述4、5、8、9等情景,吃相會十分難看,可能會背上破壞美國政治建制及民主的罵名。但無論如何,右翼基本盤都會最大程度支持不擇手段的推舉代表自己價值觀法官。

不過Trump的算盤就不同了。Trump根本就沒有什麼意識形態,不關心那些基督教徒的傳統倫理。Trump是一個典型的政治投機主義者,只是把價值觀保守的中低層白人(以及拉丁裔)看作為自己的選票資源,因為投其所好,鞏固自己的政治支持,所以才會選一個保守派的法官。

這個最高法官可不是白提名的,應該換取2020年大選的選票支持。

這時Trump面臨兩個選擇,一是在大選之前就正式提名人選,把後面的程序交給參議院,參議院肯定可以走綠色通道,加速通過。而這也是Mitch McConnell和共和黨黨眾最希望看到的。他們也不希望被Trump綁架,希望Trump趕緊完成接力棒。這個選擇的一個潛在好處是,如果火速提名任命,後續總統大選如果真的出現訴訟問題,Trump希望用法律手段解決問題,說不定新任最高法官能夠趕上,在關鍵的判決中支持Trump。這是一種理論可能性。這個選擇的不好處是,如果最高法官塵埃落定了,那麼Trump基本盤也不那麼焦慮了,即便他們感激Trump,大選中的投票參與率也有可能下降。

因此,Trump第二個選擇是,先公佈一個(或若干個)候選人,勾引選民的注意,然後嚇唬他們說Biden會選一個讓美國倫理墮落、毀滅美國核心價值觀的嬉皮士法官上台,最後號召基本盤為了拯救美國價值觀出來參加2020年大選投票。這樣,Trump就會把大選直接變成一個權力交易:你們只有投票支持我,讓我連任,才能保住我對保守派法官的提名。實際上,對於Trump的人設來說,如果連任失敗,其他的一切都不那麼重要了,如果在跛腳鴨期間再推選個法官,純粹也只是給後任攪攪局,給自己留留名,給子孫鋪鋪路,但一切都不如自己當選總統來得重要。

總之,Trump選擇的策略一定是要求增加自己在大選中最終獲勝機率的。對於Trump來說,這就是交易的藝術(The Art of the Deal)。

上面假設的情景非常複雜,超出一般美國人的認知。目前兩黨政客和組織者也都無法評估法官任命對大選的影響,只能說盡量用這個議題去發動自己的民眾。在簡單的情景下,假設Trump和Mitch McConnell不會激進的強推法官,一切都只會在大選後發生,那麼如果你支持自由左翼的法官,就投票支持Biden;如果你支持保守派的法官,就投票支持Trump。

但歷史上看來,共和黨/保守派的基本盤對最高法院/最高法官更加關注,因為他們是社會價值及意識形態高度敏感的群體,最高法院將影響他們最在意的墮胎、槍械權等核心議題,關乎他們核心價值在未來幾十年是否能夠得到捍衛。所以,其他條件相等的情況下,保守派選民/Trump基本盤更容易被最高法官的事情發動起來。

這對民主黨來說當然不是什麼好消息。如果Trump在選舉政治上一如既往的精明,將最大程度利用這個議題。他們會希望這個議題成功超越Trump政府被人抨擊的疫情、經濟等一乾問題,成為最後幾周美國大選里的核心主題。

最後,如果一個保守派的法官被Trump推舉上任(估計會是一個年輕且非常堅定的保守派),對美國會有什麼影響?

筆者以為有兩大方面:

——一是一定會幫助將美國更多地推向傳統、保守和反智的方向。不僅僅是限制墮胎權利、維持持槍權利、限制移民、愛國主義教育等,而且會出於保守價值觀(例如基督教、保護個人隱私權等)影響美國在諸多新興科技領域的發展,從生命科技、清潔能源、人工智能到大數據。這將對美國的中長期發展產生影響,影響美國的國運。

——如果再配合一個Trump這樣的右翼民粹的共和黨政府,將對中國非常不利。大家可以想像各種各樣的案例情景:例如美國制裁中國公司(Tiktok、騰訊),限制中國機構和個人在美國的權利(例如剝奪簽證)等,在重要訴訟上都可能迎合右翼政府,導向狹隘的美國的國家安全及國家利益,成為右翼民粹勢力將國內矛盾轉嫁、外化至中國的輔助力量。

這樣一個保守派的最高法院/法官構成,實際上是對美國不好,對中國也不好,對歷史的進程都可能發生影響。

那麼美國有沒有糾錯機制呢?在「法律神權化」,體制高度固化的美國是非常困難的。法官一上台就是終身任命制,會影響國家格局幾十年。留給民主黨的手段有限,要麼就是自己在台上的時候替換保守派的法官。

但我們一看年齡構成,發現民主黨沒有什麼勝算。

共和黨的五個法官(Roberts、Thomas、Alito、Gorsuch、Kavanaugh)的平均年齡是63歲;

民主黨的三個法官(Breyer、Sotomayor、Kagan)平均年齡是69歲。

如果我們把經常搖擺的Roberts轉化為民主黨法官,那麼共和黨法官的平均年齡是62.5歲,民主黨是68歲。

克林頓提名的民主黨法官Stephen Breyer已經82歲,是下一個最有可能退休/離任法官。

所以,如果Trump成功提名一個年輕的保守派法官,肯定會影響美國數十年。

這時,民主黨的「辦法」變成了擴大法官基數,例如把最高法院法官人數一下變成11個、13個或15個,攤薄共和黨法官的人數。

這是民主黨經常提及的法寶。但這需要民主黨掌握足夠的政治資源和權力(總統和國會兩院)才行。

美國的體制是固化、固態的,這種對最高法院大動干戈的措施很難在美國形成廣泛支持,很難有實操性。

所以,美國體制的自我調節機制是非常有限的。最終,民主黨只能祈禱法官個人出現變化,再造一兩個像John Roberts這樣的人,因為「良心發現」而轉向自由派。而這恰恰就是保守派要預防的,再任命法官,一定要找立場堅定的保守派,不能允許出現意志不堅定者的倒戈行為。

筆者這篇文章,是嘗試客觀地分析美國的法律和政治。所謂的權力分立、制衡、民主、法治、自我調節機制,解開神秘的光環面紗,還原其本質,不過如上所說。

每個社會都有自己的制度和傳統,首先不要塑造燈塔,還是要拿出人類學和社會學的態度,客觀分析,還原其本相。■

Be the first to comment