核心提要:

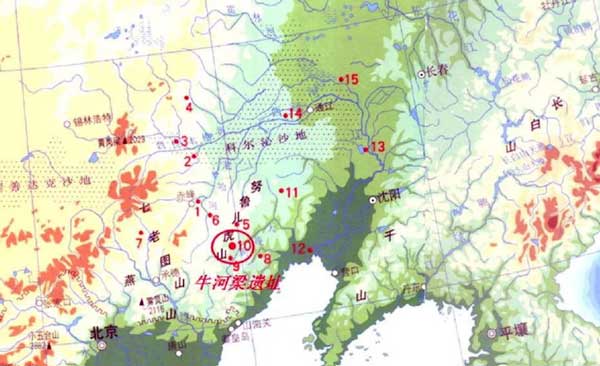

1.這篇引發不小轟動的論文,是由德國教授Martine Robbeets牽頭,該團隊利用跨學科方法去研究語言。他們綜合歷史語言學、考古學以及分子人類學的研究成果,提出泛歐亞語系(舊稱阿爾泰語系)的發源地在中國東北,更具體而言,在遼河流域的西部。

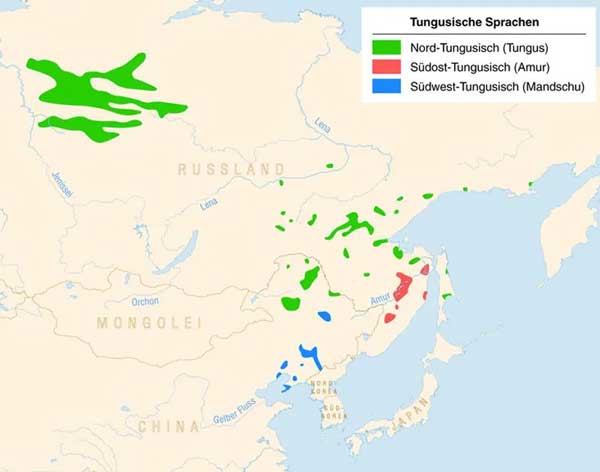

2.這篇論文論述的是,大約9000~7000年前生活在中國遼河流域的農民發明了一套語言。後來隨著他們向東或者向西,遷徙到西伯利亞、韓國、日本,把這套語言帶到了那裡。也就是說韓國人、日本人、土耳其人,還有中亞各斯坦(塔吉克除外)、西伯利亞的通古斯人,在遙遠的史前史上,老家都來自中國東北。

3.對於國家形成之前的語言/族群傳播,農業是一個非常重要的驅動因素。但因為原始農業是一種自然農業,它的興衰也與自然環境息息相關。所以,氣溫可以為文明的誕生創造必要的條件,同時一個文明的隕落也和氣溫有著密不可分的關係。

4.這篇論文提出「三角驗證」的研究方法,在還原人類歷史等諸多方面大有作為。通過語言學、考古學和遺傳學的融合交叉,三個學科的結論能夠互相印證,說明結論可信度高。

我們是誰?我們從哪裡來,又要到哪裡去?一直是科學研究關心的問題。

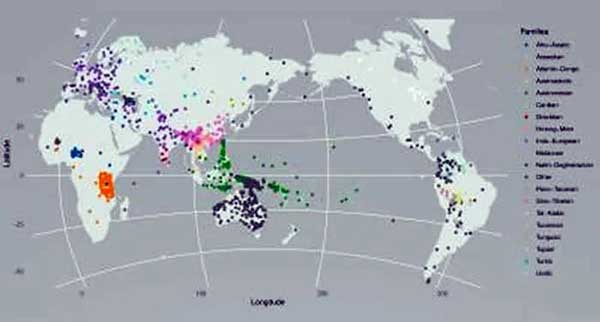

傳統的考古學、歷史語言學和近年來興起的基因人類學(分子人類學),被認為是人類史前史研究的「三駕馬車」。但僅僅通過單一學科的研究還不足以全面闡明人類及文明的演化史。

2021年11月11日,電商雙十一,人民空軍成立72週年,陀斯綏耶夫斯基誕辰200週年,《自然》(Nature)雜誌在線發表了題為Triangulation supports agricultural spread of the Transeurasian languages的封面重磅文章。

這篇猶如炸彈一般的文章,結論是韓國人、日本人、土耳其人都(史前史)來自(今天的)中國東北。標題翻譯應為《三學科聯合研究支持泛歐亞語系的農業傳播》,Triangulation又是地圖測繪的三角測量、三角定位,頗有一語雙關之意。

這篇論文的轟動,就在於它可能顛覆了語言學界幾十年的認知。最後還結合考古和基因,溯源到了地點,或許完成了人類史前史一塊重要拼圖的構建。

語言學否定之否定

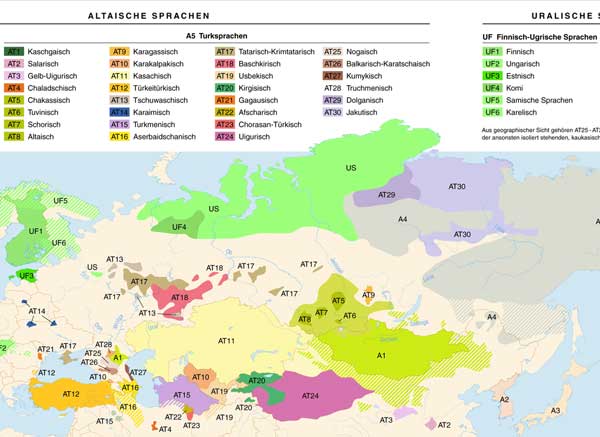

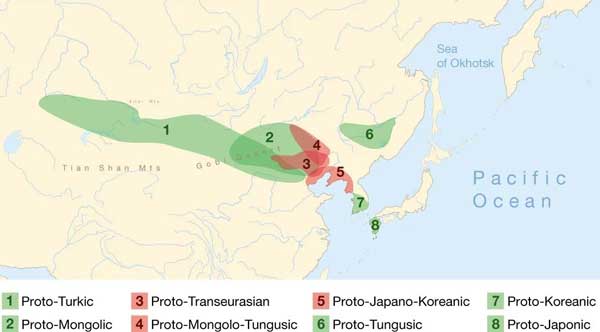

泛歐亞語系大致以北緯40°為軸線在歐亞大陸傳播,從東面的日本、韓國、西伯利亞一直延伸到西面的土耳其。舊稱通古斯語系、阿爾泰語系(Altaic languages)。

歐亞非大陸的四大語系,是世界語言的主要分類,分別是漢藏語系、阿爾泰語系、印歐語系(印度、伊朗、斯拉夫、歐洲)、閃含語系(西亞、北非)。

最早將阿爾泰語言聯繫起來的人是菲利普·約翰·馮·斯特拉倫伯格( Philip Johan von Strahlenberg)。他是 18 世紀的地理學家,發現了這些語言之間的相似之處。

芬蘭語言學家馬蒂亞斯·卡斯特倫 (Matthias Castren) 首先提出阿爾泰語系,總結其主要特點為語序為主-賓-謂結構,以及黏著語詞綴等。早期他還把芬蘭語納入這個語系,後來發現不對,單列為烏拉爾語系。

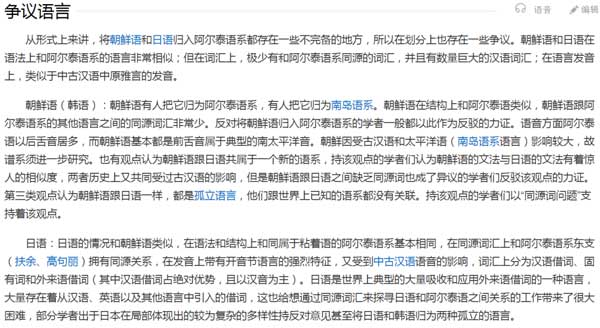

但在語言學上,泛歐亞語系的五個語族(日本語、朝鮮語、通古斯語、蒙古語和突厥語)是否來自同一個共同祖先,甚至是否確應歸為同一語系,一直是高度爭論的熱門話題。

這是因為其中的各個語族,都存在大量借用、混雜其他外來語族的情況,語言面貌非常複雜。而且泛歐亞語系的起源和傳播也一直存在很大爭議。

此前較為主流的一種「牧民假說」認為,泛歐亞語系的起源大概在公元前2000年到1000年(距今4000~3000年)左右,是由從蒙古草原向外遷徙的牧民傳播開來的。

還有一些研究人員認為,泛歐亞語系起源於大約5000年前中亞的遊牧牧民。

有些人甚至推測起源地區可能包括阿爾泰山和西伯利亞南部葉尼塞河谷上游,該地區現在是俄羅斯的圖瓦共和國。但這些假說又很難解釋得通日韓人群的來源與遷徙。

實際上,最近幾十年,在語言學術界,越來越多的語言學者認為,朝鮮語跟日語一樣,都是孤立語言,他們跟世界上已知的語系都沒有關聯。

如果誰還堅持認為朝鮮語跟日語是阿爾泰語系,幾乎都被認為是「民科」。

還有專業學者認為,朝鮮語跟日語都源自遙遠的南島語系,也就是馬來-波利尼西亞語系,但這個來由也太奇怪了,比「中亞牧民」假說更不靠譜。

而對於歐亞大陸剩下的三個語族——通古斯語、蒙古語和突厥語,這三個語族之間是否有親緣關係,語言學界依然認識不同,分成兩個學派。

一派認為有親緣關係,也就是在三個語族各自的共同語之上,還有一個「原始阿爾泰語」,正在進行它的構擬工作。

另一派認為三個語族之間沒有親緣關係,這些語言是互相接觸而非同源的,它們雖然在語法和詞彙上有相同之處,但更多是相互交流、借用而來的,並非源自同一個祖語。

總之,阿爾泰語系這個概念,近年來在專業學者當中已鮮有支持者。語言學界普遍認為阿爾泰語系不符合語系的定義。

學界主流將通古斯語、蒙古語和突厥語視為「語言聯盟」而非語系。因為要成為一個「語系」,所有語言都必須來自同一個祖先。

然而,主流語言學者的猜測與分析,在更強力的科學證據面前,可能又再一次被粉碎。歷史認知再次走了一次否定之否定,螺旋式上升的學術道路。

數學方法定量研究下的考古溯源

主導這篇論文的,是馬丁·羅貝茨(Martine Robbeets)領導的德國馬克斯·普朗克學會的人類歷史研究所考古語言學研究小組,包含了來自中、日、韓、俄等國的博士生、合作學者。

他們綜合歷史語言學、考古學以及分子人類學的研究成果,提出泛歐亞語系(舊稱阿爾泰語系)的發源地在中國東北,更具體而言,在遼河流域的西部。

既然定位為考古語言學研究小組,該小組近年來的重要基礎工作便是構建了一個跨語言基本詞彙數據庫。

其中收集了98種泛歐亞語言254個基本詞彙概念的3193個同源變化集,並應用數學方法,對泛歐亞語系各語支進行系統發育和定年分析。

正如阿爾泰語系的支持者認為,阿爾泰語系比歐亞大陸的大多數語系要古老,是現代阿爾泰語言同源詞保留較少的原因。

而馬普人類歷史研究所的研究人員,重點研究了迄今為止泛歐亞語系最全面的農牧業相關的基本語言詞彙,通過計算機模型研究同源性。

其中包括與耕作有關的(「田地」、「播種」、「種植」、「生長」、「種子」),食品生產和保存(「研磨」、「釀造」);

以及紡織品生產(「織布」、「縫」、「剪」、「麻」),以及關於定居生活的(「豬」、「狗」和「房子」)。

因為語言演化過程會遭遇不計其數的文化碰撞,這些基本詞彙傳承是相對穩定和穿透時空、文化的。而借用詞彙很多時候與文化、特別是外來文化相關。

回溯運算結果表明,泛歐亞語系的各個語言當中,這些詞彙及演化是互相關聯的。

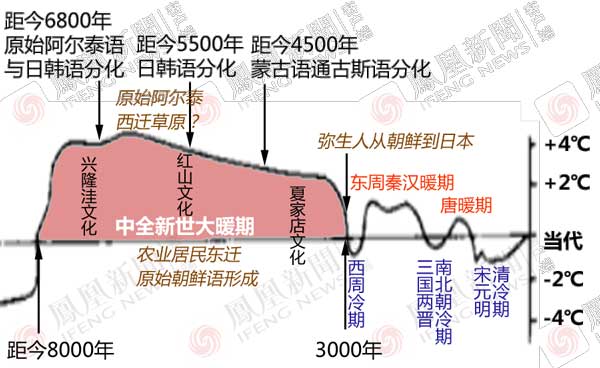

原始泛歐亞語系的起源時間為距今9180年(公元前7160年),分支語系「原始阿爾泰語」(突厥語、蒙古語和通古斯語族的共同祖先)與日韓語的祖源分化時間為距今6820年(公元前4800年)。

日語與韓語的分化時間為距今5460年(公元前3440年),蒙古語與通古斯語的分化時間為距今4500年(公元前2500年)。

這也驗證了阿爾泰語系支持者的早先預計——日韓語言與阿爾泰語系的關聯,「會比我們目前的知識狀況所能想象的更加複雜和遙遠」。

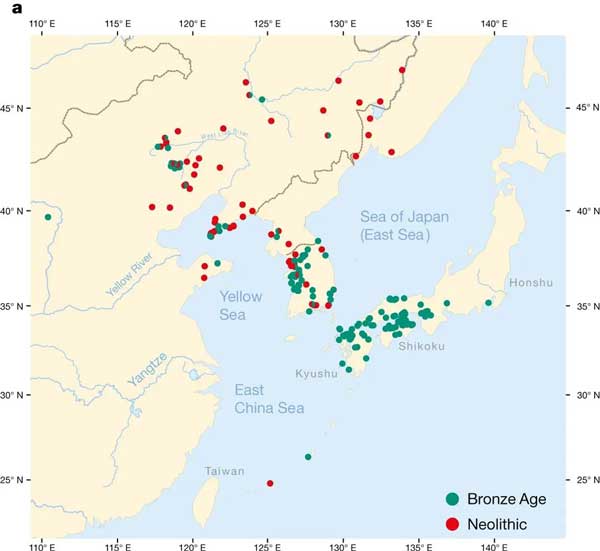

接下來,在考古學方面,對東亞、東北亞和中亞地區所有已經發表的考古學數據(陶器風格、喪葬風格)進行重新整合聚類。

研究者建立了東北亞地區新石器至青銅時期(8500年~2000年前)255個考古遺址的數據集,包含172個考古學特徵的定量化數據以及157個植物遺存C14測年的數據。

同樣基於數學分析,考古學家發現了韓國的篦紋陶器文化、日本彌生文化與西遼河地區青銅時代文化在考古學定量化分析中的相似性。

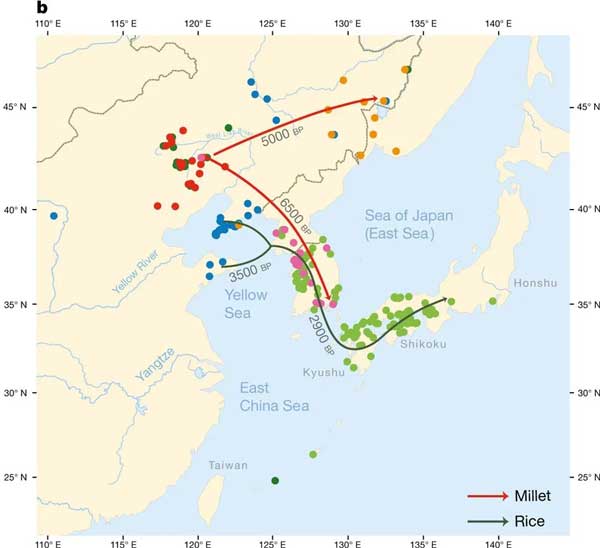

之前的考古研究發現,完全馴化的小米(栗)、黃米(黍)至少在6000年前就出現在中國的遼河流域。

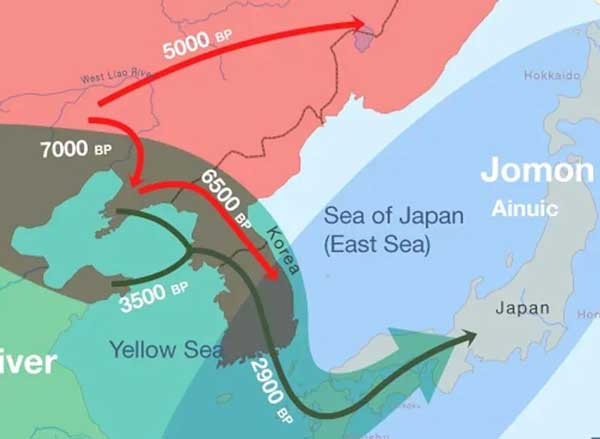

而新的考古發現,這些作物在距今約5000年(公元前3300~2800年)便傳到朝鮮半島,並在距今3000年(約公元前1000年)左右傳到日本。

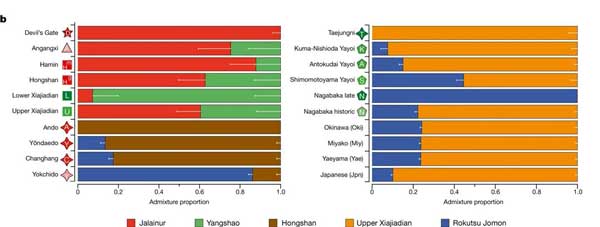

最後,遺傳學家分析了生活在9000年~300年前的23個古人的DNA,這些人生活在現在的西伯利亞、蒙古、中國、韓國、日本和琉球群島。

同樣使用計算機算法來構建這些人彼此之間,以及與2000個現代人之間的關係。

通過對朝鮮半島古人類基因組數據進行分析,研究發現朝鮮半島新石器時代早期人群在遺傳上含有絕對比例的來自中國北方農業人群的遺傳成分。

並且在距今6000年前後,朝鮮半島就與日本繩紋人發生過不同比例的基因交流。而在隨後的歷史過程中,繩紋人的祖先成分再次被來自中國北方的農業人群所替代。

關於日本的情況,30年來語言學、考古學、遺傳學的不斷研究發現,日本主體人群是繩紋人和彌生人的混合。

繩紋人主要是38000年至18000年前從亞洲大陸分離而來,以狩獵採集為主,只有小規模耕作。

彌生人主要是公元前1000年左右從朝鮮而來,以小米和水稻農業為生計方式。

通過進一步分析日本九州的彌生時代農業人群的基因組,表明日本群島從繩紋文化向彌生文化的轉變過程中,不僅包含文化和農業技術的變革,同時也受到最終來自於中國北方農業人群的遺傳輸出。

所有這些證據表明,現在說日語、朝鮮語、通古斯語、蒙古語和突厥語的人有共同的基因和語言學上的祖先——大約9000~7000年前生活在中國遼河流域的農民。

興隆窪文化與紅山文化

也就是說,按照這篇論文,韓國人、日本人、土耳其人,還有中亞各斯坦(塔吉克除外)、西伯利亞的通古斯人,在遙遠的史前史上,老家都來自中國東北,西遼河流域。

「我的家在東北遼河上,那裡有那滿山遍野的小米高梁」。或者說,「宇宙中心在通遼」。

這篇引發不小轟動的論文,其實只是研究者們計算研究成果的概述,沒有具體涉及「東北老家」、「遼河上下」的考古背景。

但對於對中國史前考古有所瞭解的人來說,遼河流域史前史,那就是大名鼎鼎的紅山文化(公元前4000~前3000年,距今6000~5000年)及其祖源興隆窪文化。

興隆窪遺址,位於內蒙赤峰市敖漢旗寶國吐鄉興隆窪村東南丘陵西緣,是新石器時代早期先民聚落遺址,佔地面積達6萬平方米。

興隆窪遺址有部分紅山文化半地穴房址,但主體遺存經C14測定年代距今7470±80 ~ 6895±205年(約公元前5500~前4900年),與紅山文化前身有關,可稱「前紅山文化」。

尤為引人注意的是,興隆窪文化的歷史年代,完美對應了計算語言學的泛歐亞語系的分化時間——距今6800年。

興隆窪文化是目前已知的東北亞地區文明的第一個歷史高峰,而後繼的紅山文化更為有名。

紅山文化研究始於1935年對赤峰東郊紅山的遺址發掘,此後發現並確定屬於這個文化系統的遺址,遍布遼寧西部(遼寧朝陽)和內蒙古東南部(內蒙赤峰、通遼)地區,幾近千處。

紅山文化除了留下房屋遺址、陶器外,更留下了極為豐富的玉器。

興隆窪文化、紅山文化是世界最早且精良的玉器組合與工藝技術,逐漸向東和南傳播。

大約從距今6000年前(公元前4000年)開始,逐步進入中原地區,形成龍山文化時期的玉禮器組合的體系性制度。

玉文化到達浙江沿海一帶,代表性器物是余姚河姆渡文化出土的玉玦。在約5000年前的凌家灘文化和良渚文化達到史前玉文化生產的巔峰期。

並從中部地區進一步傳到西部和西北地區,抵達河西走廊一帶,以距今4000年的齊家文化玉禮器體系為輝煌期。

紅山文化玉器文化還傳播到今天的外東北(俄羅斯遠東)、日本等地。

與玉器齊名並存的,還有紅山文化對龍文化的崇拜。這也是中華民族「龍」神話信仰的起源。

農業在語言族群的擴散中發揮重要作用

紅山文化時期,先民們不但創造了發達的手工業和內涵豐富的文化,更根源和最根本的是創造了農業生產。

2002~2003年,社科院考古所研究員、植物考古學家趙志軍對興隆窪遺址進行3次考古發掘,獲得經過人工栽培的炭化粟黍籽粒。經C14測定,這些炭化粟黍最早的距今7700~7500年。

結合定居村落的出現及成熟的掘土、穀物加工工具的製作和使用,證實距今7500年左右的興隆窪文化已經形成了旱作農業系統。

2012年,興隆窪被聯合國糧農組織評選為「全球重要農業文化遺產」。

從紅山文化遺址來看,粟和黍是當時的主要農作物。

粟,俗稱小米,其野生祖先廣泛分布於歐亞大陸。粟的主要優點是耐旱,特別適合半乾旱地區種植。

黍,俗稱小黃米,其特性和地理分布與粟相似,都是C4類植物,也是中國北方新石器時代的主要糧食作物。

興隆窪文化的先民們在長期採集、漁獵經驗的基礎上,馴化並成功栽培了適合半乾旱地區的粟黍類作物,農業就這樣產生了。

在歐亞大陸東端這片廣袤的土地(今天我們叫它「中國」)上,形成了以粟作為核心的北方農耕文化與以稻作為核心的南方農耕文化。

對於國家形成之前的語言/族群傳播,農業是一個非常重要的驅動因素。

當一個群體自發或習得農業/畜牧技術後,由於有了穩定的生存資料來源,因此人口增長得更快,相對狩獵-採集者而言,具有明顯的生產力-人口優勢。

當人口增長到一定程度後,或者自然環境的變遷導致生存環境的人口容納量減小後,該群體的至少一部分人口被迫向外遷徙,尋找新的生存環境。

當他們遷徙到原來無人居住,或僅有狩獵採集者居住,或有農/牧民但生產力明顯比新移民低的情況下,新移民群體具有明顯的物質文化與人口優勢,自然變化為優勢族群、統治者,乃至土地的新主人。

這一過程,自然也伴隨著部分原居住者同化入新移民的過程。總之,具有優勢的移民族群,他們的語言與其他文化也隨之傳播開來,形成地理和人口的大規模擴張。

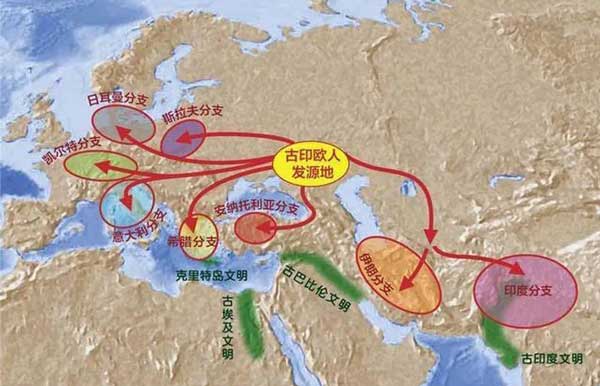

這就是生產力和生產關係模型,語言不過是上層建築而已。歐亞非大陸的另三大語系——漢藏、印歐、閃含,基本上都可以採用以上模型。

印歐語民族的祖先,生活在南俄草原上,他們是第一個進化出消化非人類乳製品(牛奶)乳糖耐受的族群,是第一個完成對馬匹馴化的民族,更是最早掌握原始冶鐵技術的族群。

鐵騎加上馬拉戰車,讓歐語民族橫掃亞歐大陸,向東滅了印度河文明,向西打到大西洋邊。讓一大片地方都講印歐語。

但此前阿爾泰語系的自身構建都不清楚,能否成為一種語系都非常存疑,使用族群的來龍去脈更是撲朔迷離,根本沒有可能還原阿爾泰語系族群的歷史變遷。

這篇論文完成了對阿爾泰語系基本的定性和定量分析,它可能顛覆了語言學界半個多世紀以來的認知,或許稱得上是劃時代的論文。

氣候變化對族群的遷徙分化起到促進作用

但是,要進一步構建阿爾泰語系族群的歷史變遷,還要補上論文研究者沒有提到的另一個領域背景——歷史氣候變化。

距今11000年,最後一個冰期結束,溫度快速提升,全新世開始,也為人類發現可馴化動植物和發明利用農業創造了條件。

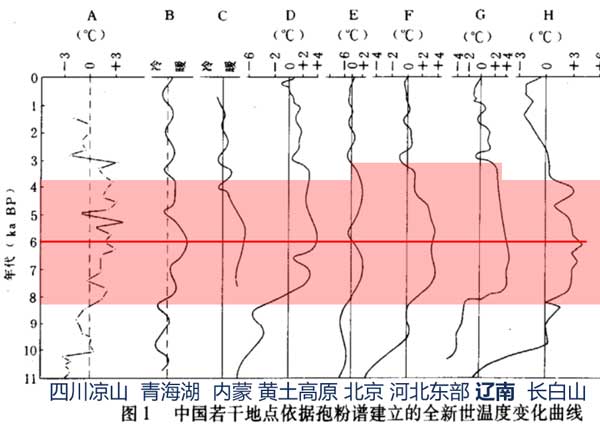

距今8000~3000年的中全新世,是全球氣溫最高、氣候最適宜農業耕作的時期,被稱為「中全新世大暖期」,在中國稱之為「仰韶暖期」。

那時的中國北方地區,平均氣溫比當代高3~4℃,氣候溫暖濕潤,植物繁茂,水源充足,土地酥鬆肥沃,這些適宜的生態環境為農業的孕育起源提供了得天獨厚的溫床。

當時的農業自然條件要明顯優於現代,伴隨著降水增加和植被帶的北遷西移,仰韶、龍山、紅山等文化系統應運而生,中國出現了滿天星斗的文明格局。

根據孢粉及其他古植物、古動物、古土壤、古湖泊、冰芯、考古、海岸帶變化等多方面研究資料:

其中距今7000~6000年是穩定的暖濕階段,即大暖期的鼎盛階段。

距今6000~5000年,氣候波動劇烈,影響文化發展。

距今5000~4000年,氣候和環境較前改善恢復,文化遺址數量猛增。

距今4000年(公元前2000年,夏朝之前)左右,氣候一度惡化,出現大洪水災害,成為堯舜治水、諾亞方舟等傳說的背景。

此後直到距今3000年(公元前1000年,西周早期)左右,氣候仍相當暖濕(夏代、商代)。

到西周中期(公元前1000年到公元前850年),一次迅速而強烈的降溫(西周冷期)結束了「中全新世大暖期」。

氣溫可以為文明的誕生創造必要的條件,同時一個文明的隕落也和氣溫有著密不可分的關係。

因為原始農業是一種自然農業,它的興衰與自然環境息息相關。

以論文定下的年代結構,結合其他考古學等證據推測,隨著人口擴張,從距今6000年開始,從西遼河流域的部分興隆窪-紅山人向西北遷徙至亞歐大草原。

公元前3500年左右(距今5500年),遼東半島沿海農業人群給朝鮮半島帶去了小米農業和原始泛歐亞語。

到了公元前1500~前1000年左右(距今3500~3000年),伴隨著稻作農業的傳播,大量農業人群從遼東、山東移居朝鮮,再從那裡作為彌生移民來到日本列島。

水稻的傳播對原始日語的形成起了重要作用,也導致了日語和朝鮮語的最終分離。

當然,由於考古遺址發掘不多,青銅器和鐵器時代歐亞大草原上跨歐亞地區的人口流動、語言傳播和文化變遷,尚存許多空白之處。

而另據吉林大學崔銀秋課題組的研究表明,自紅山文化時期開始,西遼河流域已受到向北擴散的黃河流域仰韶文化人群的遺傳貢獻;

到新石器時代晚期,夏家店下層文化的人群已經與仰韶文化人群在遺傳結構上無顯著差別,這顯示出黃河流域農業人群對西遼河農業人群轉換的顯著影響。

但這種影響並沒有體現在大部分的蒙古語和通古斯語人群中,與漢族有關的遺傳成分在鐵器時代才出現於蒙古高原和東北亞地區。

這也說明,原始阿爾泰族群(今天通古斯族群、蒙古族群和突厥族群的先祖)已經在距今6000~5000年開始,離開西遼河流域遷移。

在此後的氣候變化降溫中,他們在漠北草原應該遭遇了艱難時世。但是隨著獲得來自西方世界印歐人的馴化馬、牛、羊,幸存者們又轉換生活方式,進入了遊牧時代。

這些曾在遼河流域繁衍的部落,有的的往北跑到蒙古高原,再從蒙古高原跑到了現中亞,還有的一直跑到了小亞細亞。

總之,從距今6000~3500年,阿爾泰語系族群隨著農業文化的傳播而依次離開了西遼河流域。隨著時間的推移,他們與其他文化發生了分化和融合,至今分布在從博斯普魯斯海峽直到北海道的廣袤空間。

由此大致完成了人類史前史的一塊重要長期缺失拼圖。再後來的歷史,就逐次進入傳說、史料時代,才開始真正進入民族國家的歷史。

有人會問,土耳其人的面貌很歐化,怎麼會和日本人、韓國人是同一起源呢?

因為突厥族群在西遷過程中,融合了眾多印歐人群的基因,也完成了一次次文化的演替。另外,突厥族群不按人種劃分,而是語族劃分,也完全符合這次論文研究的主軸——語族的傳播與擴散。

各類語言在擴散的過程中,自然會發生人群的基因交流和不同文化的演替。所以要結合考古學、分子人類學,才能完成歷史的構建。

結論

同時使用語言學、考古學和遺傳學方法做研究,並非這篇論文首創,但如此顛覆性的決定級成果確實少見。

由於研究小組的學術背景,在語言學方面的研究非常強,可能是對幾十年來學界主流觀點的一個顛覆,完成了阿爾泰語系的基本構建和溯源研究。

但在考古學、分子人類學上的,樣本和證據還是太少,所能勾勒的族群變遷形態也顯得粗糙。因此,這篇論文涉及了跨學科證據共同研究,但還談不上深度交叉融合。

這篇論文的另一個意義,是用數學和計算機工具跨越語言學、人類學、考古學等專業,提供了可靠的定量模型。

實際上,任何社會科學在深度利用數學工具和計量統計之前,都不能稱之為真正的科學。

語言學本身勾勒出古代人群的基本分化,要對泛歐亞語系人群的史前歷史進行全面重建,還需要更多更豐富的考古學、古DNA材料。

但把這篇論文,和兩年半之前《自然》的另一篇重要文章一起,或許已經大體搞清了亞歐大陸東端,也就是今天所說的中國人類族群起源和演變。

另一篇重要文章是什麼呢?是復旦大學所做的漢藏族群遷徙傳播。同樣是基於漢藏語系(漢語、藏緬語、苗瑤語)的溯源計算反推。

作為中華民族的主體,想必很多人對漢藏語系族群的歷史變遷更感興趣。這是解釋還原「我們是誰?我們從哪裡來,又要到哪裡去?」的根本框架問題與答案。

限於篇幅,只能在以後有適合時機的時候再做介紹了。

從目前的基因分析結果看,到新石器時代晚期(距今4000年),興隆窪-紅山文化的人群遺傳基因在當地都已被中原仰韶、龍山文化所取代。而興隆窪-紅山文化後裔,大都已作為泛歐亞語系人群,在中國歷史開始之前,向東向西向外遷徙。

畢竟,6000年前還沒有民族概念,更沒有國家概念,大地上只有一個個部落或者部落聯盟,可以到處遷移,這種史前遷移與現實的當代民族國家版圖劃分無關。

總之,通過語言學、考古學和遺傳學三方面的融合交叉,用數學工具從不同的角度對古代人類的史前變遷進行追溯,可以更加全面還原歷史上不同人群的遷徙、融合歷史。

不同學科之間的交叉融合必將在還原人類歷史等諸多方面大有作為,會得出更準確,更令人耳目一新的歷史結論。■

Be the first to comment