1、近期的韓日問題

最近,在北約亞太化問題上有這麼一種說法,說韓國和日本就要加入北約了,而且是在搶著站隊。

這樣的文章看上去很唬人,結果讓大家讀完之後更加焦慮(說來奇怪,越是讓人焦慮的東西傳播越快,導致現在的自媒體大家專門寫讓人焦慮的東西)。

既然這兩個國家都要「加入北約」了,我們為什麼還不著急?還不出手進行反制?

這種迷茫,其實源於此類文章對問題一知半解,內容經不起深入推敲,因此觀點自然要和現實決策產生矛盾。

舉個例子,寫這些文章的同志有沒有瞭解過,加入北約的條件是什麼?

最基本的條件,就是要和第三國沒有領土爭端的問題。

當初美國搭北約這個架子是精打細算的,它只想別人為自己所利用,而不想自己為別人所利用,所以在這個《北大西洋公約》的第八條特別注明:

「各締約方聲明其與任何其他締約方或任何第三國之間現行有效的國際交往均不與本條約的規定相衝突,並承諾不進行任何與本條約相衝突的國際交往」。

Article 8:Each Party declares that none of the international engagements now in force between it and any other of the Parties or any third State is in conflict with the provisions of this Treaty, and undertakes not to enter into any international engagement in conflict with this Treaty.

那麼,韓國和日本有沒有領土爭端的「國際交往」呢?

有。

這兩個國家不僅在獨島/竹島問題上爭得頭破血流,就連二戰後韓國在麥克阿瑟、杜勒斯、臘斯克等人力壓下放棄的對馬島,這兩年其國內也有呼聲要跟日本人爭回來。

在這種情況下,北約如果吸納日韓,這些島嶼算是哪家的主權和領土的一部分?以現在的武裝對峙情況該如何界定誰侵略誰?將來打起來應該幫誰?

這兩個問題任誰來都回答不了。

作為北約的帶頭者美國能解決這個問題嗎?

顯然也不能,因為它自己就是問題的始作俑者,因此無法調和雙方矛盾,現在它不要說調和,就是連開口都不敢,因為它一講話,這些問題就會更嚴重些。

由此可見,韓日加入北約論首先在政治上和操作上就不能成立,問題還沒有大到需要我們焦慮的程度。

我們所說的反對北約亞太化,也並非指亞太國家加入北約,而是指反對美國把對北約所做的那一套複製到亞洲,打造出亞太版的軍事集團。

2、美國對北約的四次變陣

既然亞太國家不可能加入北約,我們為什麼還要高度重視美國這種打法?

就因為我們要承認一點,美國人是不笨的,它做事情多數時候也還是有步驟有規劃。

當一條路走不通時,它就會想辦法來變通,以求最後達到自己的目的。

作為冷戰軍事工具的北約能存活到現在,就是它不斷變通的成果。

後冷戰時代至今,美國對北約總共進行了三次大的手術,分別是在1990-1991年、1999-2002年、2010年,目前正在進行的是第四次手術。

我們分別來梳理這個過程,就能知道它現在要做什麼、準備怎麼做。

其第一次變陣,是在1990-1991年。

當時的時代背景是柏林牆已經推倒、冷戰行將結束、與北約針鋒相對的華約也行將解散。

蘇聯和華約都沒了,怎樣把北約維持下去?

面對內部盟國提出北約逐步解散和基辛格等戰略家提出不應再擴張的聲音,美國人想出了一個辦法,那就是順應蘇聯威脅消失的背景弱化北約的安防底色,把北約從純軍事組織變成軍事-政治組織,以此壓住內部的質疑。

為了實現這次重大調整,它分成兩步來走:

1990年,趁蘇聯尚未解體、華約威懾猶存,它於該年7月5日召集北約倫敦峰會,主動宣佈冷戰結束,然後趁勢提出組織轉型問題。

在這次會議上,美國對歐洲國家提出一個要求,即北約可以減少軍事力量規模,但不能解散,還應該繼續擴大。

「巧合」的是,一個月後的8月2日,薩達姆打進科威特,美國心頭一喜迅速抓住這個機會,動用六十萬軍隊衝進中東。

在蘇聯放棄對抗、美伊軍力懸殊的具體條件下,美國為什麼還要下如此大力氣去打伊拉克,而且又不打完,故意留一個尾巴?

因為對它來說,之所以用最高烈度來打這場戰爭,其目的和伊拉克根本無關:

它除了要向全世界展示後冷戰時代自己獨步天下的軍事、政治能力,同時還有一個目的,那就是要用此來向其盟友展示一個道理:

今後就算蘇聯不在了,世界還是會不太平的,因此北約必須繼續存在。

經海灣戰爭一仗,它的目的達到了。

於是第二步,就是把戰場上的勝利轉化為組織上的成果。

1991年4月海灣戰爭結束,11月北約羅馬峰會就如美國所願,通過《聯盟的新戰略概念》決議,正式轉型為政治-軍事組織。

這是北約冷戰後的第一份戰略指導文件,它明確提出:

軍事上,北約由冷戰時期的「前沿防禦」戰略轉向新階段採取更廣泛安全措施的「全方位防禦」戰略;

政治上,則由「遏制蘇聯」轉向向前蘇聯地區的「擴展」戰略。

在這個思路指引下,這次羅馬峰會成立了北大西洋合作理事會(NACC),開始面向東歐建立對話平台,並於同年12月召開第一次機構會議。

大家看,後蘇聯時代,美國並不是一開始就急於拉攏東歐國家,而是通過建立對話的形式展開接觸,方式十分細膩。

它現在在亞洲建立的各種對話,本質上也是這種過程。

就這樣對話了三年,1994年1月,美國覺得時機已經成熟,於是在北約布魯塞爾峰會宣佈啓動和平夥伴關係計劃(PfP),與前蘇聯地區和中東歐國家等27個國家正式建立雙邊關係。

從北約集體對話,到北約和這些國家單獨建立雙邊關係,美國推進得十分有耐心。

北約東擴的政治準備,就是通過這個過程逐步完成,絕非一蹴而就。

這就是我們要高度重視美國人在亞太一舉一動的原因之一,他們在積小勝為大勝這個方向上也是有著相當韌勁的。

換句話說:

我們寧可把現在的美國決策層當成三十年前那批冷戰中錘鍊出來的長期主義者來對待,也不可因為現在他們內部的政治鬥爭極化而將其本階段決策層視為搖擺不定、朝令夕改的平庸敵人。

料敵從寬,這一點是我們必須時刻牢記的。

又到了1997年,在完成了和中東歐國家的雙邊對接之後,美國人在這年5月的辛特拉會議上正式成立歐洲-大西洋夥伴關係委員會(EAPC),以此取代91年那個集體對話的合作理事會,開始實質性推動第一輪擴張。

瓜熟蒂落。

此後北約的數輪擴張,只不過是這三步工作的後續收尾。

因此就算普京接手俄羅斯數年後後逐漸意識到問題,最終也只能無奈接受這個既定事實。

這絕非因為普京弱勢或者後知後覺,而是美國人這項工作已經深耕了十來年,在這些地區已經掌握了主動權。

至此,美國實現了其維持並改變北約的目的,北約也由此從一個防禦型軍事組織,變成一個高舉「人權高於主權」等政治旗號到處欺負人的進攻型政治-軍事復合組織。

這個階段發展到最高峰,就發生了1999年北約悍然入侵南聯盟的科索沃戰爭。

第二次變陣,是1999-2002年。

嘗到了加強北約、架空聯合國的甜頭後,美國在整個九十年代飛揚跋扈,徹底沉迷進以軍事手段達成政治目的的毒藥之中。

當年對中國的一系列蠻橫打壓就發生在這樣的背景下。

但是,中國有句老話,惡人自有惡人磨,就在美國快飄到天上去的時候,恐怖主義開始找它尋仇了。

1998年8月7日上午10:45,美國駐坦桑尼亞首都達累斯薩拉姆和駐肯尼亞首都內羅畢的兩座大使館在同一時間遭遇汽車炸彈襲擊,造成224人遇難、超過4500人受傷的重特大損失。

美國不得不先放下一鼓作氣推平中國的執念,轉頭收拾自己造成的爛攤子。

這時的美國,一超優勢達到頂峰,因此它要乾得更加轟轟烈烈 。

於是1999年4月的北約華盛頓峰會上,美國提出冷戰後北約第二份戰略概念文件——《北大西洋聯盟戰略概念》,這是它的第二次變陣。

根據這個新的戰略文件,美國對北約的組織宗旨、任務、活動範圍等核心問題進行了重大調整。

其核心方向,就是要在已經轉型成政治-軍事復合組織的基礎上,賦予北約繞開聯合國自行裁決處理國際地區事務的權力。

這份新的戰略概念共有六十五條,其中最重要的一條就是一改此前只有在成員國受到軍事進攻時才能採取集體自衛行動的規定,轉而提出北約可以在沒有受到外來入侵的情況下對外進行軍事干預。

這就是影響深遠、臭名昭著的「非第五條規定」。

同時,這次戰略調整還把種族衝突、侵犯人權、政治不穩定、經濟動蕩和大規模殺傷性武器擴散等非傳統意義上的安全問題通通納入北約的責任範圍。

為的就是把這些問題都放到其霸權主義餐盤之中。

這兩個步伐之大,引起了內部強烈的反彈聲音,德國、法國、意大利、希臘等國相繼表達了對北約越來越熱衷於使用武力解決問題的擔憂。

法國總統希拉克甚至在會後的新聞發佈會上當眾提出美國一直避談的尊重聯合國問題,讓克林頓差點下不來台。

面對這種抵抗,美國人也沒辦法,只能再一次徐圖進攻。

就在美國人苦惱的時候,「機會」又一次降臨:

2001年9月11日,基地組織對美國發動了人類歷史上最大規模的恐怖襲擊。

在本土遭受如此慘痛教訓的情況下,美國沒有開始反思自己過去數十年間錯誤的地區政策、思考怎樣從根本上解決恐怖主義問題,反而變本加厲推出「以暴制暴」的反恐策略,徹底走上了軍事霸權主義的道路。

在美國高舉反恐戰爭的旗號下,北約內部反對軍事擴張的聲音被硬壓了下去。

於是2002年11月,美國在北約布拉格峰會成功強推建立2萬人規模、涵蓋海陸空和特種部隊多軍種快速反應部隊(NRF)的決議,並於次年6月組建該部隊、11月在土耳其完成首次聯合演習。

由此,美國完成了對北約域外執行軍事行動「合規化」的部署。

也是在02年的這次布拉格峰會上,美國配合NRF的組建,正式提出「新成員、新能力」,即:

- 繼續加快東擴規模和速度,發展新成員,擴大反恐聯盟;

- 加快調整與提高北約的軍事能力;

同時,為了安撫內部的質疑和擔憂,美國還提出了「新關係」,即:

- 改善與大國特別是與俄羅斯的關係,深化與其他國家和國際組織的合作。

為什麼美國此時要提出改善大國關係?

因為離開大國的支持,它的反恐戰爭是推進不下去的。

從事後的歷史發展來看,美國這個「新關係」明顯是應景的產物,其背地裡針對俄羅斯、中國的部署一刻都沒有停下。

只有「新成員、新能力」才是其真正要的實質性內容。

美國以發展「新成員」的名義把亞太國家拉入北約架構的想法,就是從這個階段開始付諸實踐的。

2006年11月,美國在北約里加峰會正式提出全球夥伴倡議(GPI),開始吸納澳洲、新西蘭、日本、韓國、巴西、阿根廷等非北約、非歐洲國家為所謂「夥伴」。

對了,前幾天因韓國正式加入而掀起輿論波瀾的那個北約網絡防禦卓越中心,就是在這次峰會和這個倡議指導下於2008年成立的,這是其背景政策。

里加峰會兩個月後的2007年1月,時任日本首相的安倍又成為第一個參加北約峰會的東亞國家領導人,其為響應美國全球干涉的需求,公然打出所謂「價值觀外交」牌。

我們現在看到的所謂北約亞太化,以及我們周邊的非北約國家參與北約軍事行動,起點就全在這裡。

這是美國對北約的第二次變陣,使之從政治-軍事組織又變成全球擴張機器。

第三次變陣,是在2010年。

在這個階段,美國開始明顯感受到中國崛起帶來的全方位壓力,因此加快了政治和軍事兩手遏制準備。

2010年11月,美國在北約里斯本峰會上正式提出冷戰後第三個戰略概念文件——《積極參與,現代防禦》。

受限於2008年金融危機之後遭受重創的西方國家總體國力, 這次變陣美國很務實,把之前的硬性擴張改為軟性吸收。

這次最主要的變化就是兩項:

1、對俄羅斯的調門明顯降低。

在這次變陣中,美國人提出俄羅斯不再是北約的主要威脅,而是首次把「新威脅」列為北約最大挑戰。

這個「新威脅」,除了第二次變陣中提到的那幾個非傳統意義上的安全內容,還加入了網絡攻擊、 國際貿易通道安全、能源安全、太空武器、氣候變化、水資源短缺等內容。

那俄羅斯呢?

在這次變陣中,美國人甚至明確提出北約可以面向包括俄羅斯在內的「所有歐洲國家」。

為什麼美國人這次要一反常態,開始著意向俄羅斯示好?

原因很簡單,四個字:聯俄制中。

2009年奧巴馬上台之後,明確提出要用「新思維」「重啓」對俄關係,甚至為此「原諒」俄羅斯此前一年才打了格魯吉亞戰爭,一切行動只為「尋求與俄羅斯建立真正的戰略夥伴關係」。

為此,美國人甚至在北約東擴和反導兩大焦點問題上大幅讓步,全力爭取俄羅斯的戰略轉向。

當然,已經吃了二十年虧的俄羅斯這次沒有再上當,而是堅持和中國走近,才使得美國人的策略最終失效。

我們由此也可以看出美國人確實是老道的,只要戰略利益需要,對它來說俄羅斯有沒有「入侵並肢解」鄰國並不重要,格魯吉亞不過是一顆用來撬動對俄關係的棋子,必要時隨時可以毫不猶豫地拋棄。

這一點,相信烏克蘭很快也會深有體會。

2、提出門檻更低的全球計劃。

第三次變陣的第二個看點,就是北約大幅降低了與全球選定國家的合作標準,使得自身可以根據特定需要更加靈活地利用其他國家。

為此,2014年9月,美國在北約威爾士峰會上啓動夥伴關係互操作性倡議(PII),並建立互操作性平台(IP)。

所謂互操作性,簡單來講就是想辦法實現兼容,比如軍事設備的兼容、各種認證標準的通用等等。

其核心目的是什麼?

就在於阻止中國標準、中國規範乃至中國秩序的建立。

因此,在全球夥伴倡議已經吸納澳新日韓的基礎上,這個互操作性倡議又相繼與亞美尼亞、阿塞拜疆、格魯吉亞、哈薩克斯坦、蒙古、阿聯酋、巴基斯坦、印度等亞洲國家開展雙邊合作。

這就造成了一個問題:

美國一方面是要擴大自己標準範圍,一方面又受到目標對象發展水平不一的制約,怎麼辦?

沒辦法,它只能放低門檻,薄利多銷。

於是這個倡議很快就變得不咸不淡,不倫不類。

這一點也從巴鐵加入這個倡議可以看出來:

由於門檻降低了,所以不再是什麼高級別的合作,實際影響並不大。

以上這兩點是美國第三次變陣的主要內容,核心就是一件事:

盯緊中國,重新布網。

這一次,歐洲國家的反彈出乎美國的意料。

對歐洲國家來說,中國是不可或缺的發展引擎和合作夥伴,而非迫在眉睫的地緣政治或安全威脅。

於是奧巴馬的計劃推進得磕磕碰碰,再加上2014年克里米亞危機爆發,美國只能無奈放下亞洲的計劃,重回歐洲和俄羅斯角力。

更加雪上加霜的是——

2016年,主打美國優先和反全球化的特朗普上台了!

特朗普的上台,全盤逆轉了美國建制派的一系列全球規劃,很快北約也陷入一片混亂之中。

2018年7月,北約在布魯塞爾召開了歷史上分歧最大的一次峰會,豪橫的特朗普和一退再退的歐洲盟國在貿易關稅、對伊行動、巴以和談、俄羅斯天然氣、氣候變化乃至軍費分擔等諸多領域和問題上全面談崩,美歐關係降至冰點。

此後數年間,北約也自然陷入了馬克龍所說的,「腦死亡狀態」。

這種狀態一直持續到2021年拜登推翻特朗普,建制派重新上台。

到這個時候,拜登的任務其實就非常重了,他不僅要修復嚴重受損的美歐關係,還要尋求北約的第四次變陣,時不我待。

因此,2020年12月,老頭勝選之後還沒等上任,就迫不及待推出《北約2030改革》。

這次變陣的兩個特點:

第一個是大幅加強北約的政治色彩,徹底把這個軍事底色濃厚的霸權主義工具包裝成以所謂「民主」、「人權」為基礎的國際政治聯盟,完成架空並取代聯合國的第一步。

第二個特點,就是以亞太為重點,深耕主要國家。

本次變革,美國人提出要充分利用北約現有的全球夥伴倡議平台,以澳新日韓為抓手,維護或制定一切有利於它的秩序等級體系的全球規則和制度。

綜合這兩個特點,未來數年我們和美國在政治、輿論等領域必將爆發全面較量,同時,雙方在網絡安全、高邊疆、人工智能、量子技術、全球軍備控制、裁軍和新技術的規範標準等領域也必然展開激烈角逐。

也就是說,未來一段時間內我們的壓力只會更大,對此我們要做好充分的心理和物質準備。

至於最終這次變陣還會帶來哪些具體變化,我們還是要等時間來給予答案,但是大方向是一定的,那就是:

全力以赴,圍堵中國。

3、我們的對策

我們為什麼要這樣詳細梳理美國對北約所做的這一系列手術?

因為從中我們可以看出很多本質性和規律性的問題來。

從表面看,北約在美國的推動下是一直擴張的:

第一輪變革:從軍事組織變成政治-軍事組織,開啓吞併歐洲的道路。

——1991年,北大西洋合作理事會成立,對接前蘇聯和中東歐地區國家;

——1994年,和平夥伴關係計劃出台,與上述國家建立單獨雙邊關係;

——1997年,歐洲-大西洋夥伴關係委員會成立,正式著手東擴;

第二輪變革:突破條約地域限制,開始全球出兵,吸納各級夥伴。

——1999年,突破第五條規定限制,允許主動進攻;

——2002年,快速反應部隊建立;

——2006年,全球夥伴倡議出台,開始全球化;

第三輪變革:深化全球合作。

——2014年,夥伴關係互操作性倡議出台,深化歐洲以外合作關係;

第四輪變革:深耕亞太。

看起來思路和節奏都很清晰,對不對?

但是,當我們想深一層,其實美國這四步都走得很不穩當,其既定計劃都是遭遇內部抗力、然後在重大突發事件之後才得以推行。

也就是說,美國在改造北約方面是存在根本性內部矛盾的,這個矛盾主要集中在兩點:

一、北約與歐盟存在嚴重的重合和競爭關係

美國始終無法解決的一個問題就是,歐洲國家為保障自身安全而成立的這個組織,究竟應該以歐洲國家為主,還是以美國為主。

從歷史淵源看,北約無疑是美國主導,也因為是美國主導,所以各種費用主要由美國來承擔。

但現在,美國一方面要求歐洲國家進行對他們來說完全沒有必要的全球擴張,一方面又以自己負擔過重為由要求歐洲更多分擔這些費用,這讓歐洲國家怎麼想?

要命的是,現在這個分擔比例還不低。

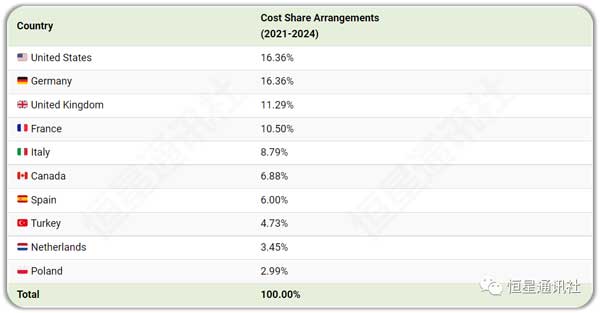

根據特朗普時期要求歐洲各國軍費必須提高GDP2%的硬性規定,主要歐洲國家對北約軍費的分擔比例如下:

德國和美國一樣是16.36%,英國11.29%,法國10.5%,意大利8.79%,西班牙6%。

也就是說:

經濟總量和美國相差五倍的德國,要和美國分擔一樣多的費用;

和美國相差七倍多的法國要承擔相當於美國三分之二的比例;

和美國相差十一倍的意大利要承擔相當於美國一半的比例;

和美國相差十七倍的西班牙要承擔相當於美國近四成的比例。

如果你是歐洲國家的領導人,你會怎麼想?這個組織對你非常有用,你怎麼總是讓我掏腰包?

特別是在現在各國經濟遭受世紀疫情重創、復甦前景不明朗的情況下,這筆費用會不會讓你的國家喘不過氣來?

如果這個時候美國還告訴你,它還要繼續擴張,因此費用總量還要繼續提高,而且沒有明確的期限,你能接受嗎?

作為對國家負責任的領導人,你絕不可能接受。

事實上,歐洲國家現在甚至不是能不能接受的問題,而是已經根本無力負擔的問題。

不止意大利,大部分國家其實都是無法完成這個任務的:

在這種情況下,美國還想不遺餘力推動擴張,其結果是什麼?

必然是擴張得越快,分裂得就越快!

為什麼歐洲國家會無法達到美國對軍費的硬性支出要求呢?

因為歐洲國家除了要維持北約,同時還要維持歐盟!

目前,北約30個成員國中只有加拿大、美國、英國、冰島、挪威等9個國家不屬於歐盟成員國,而歐盟27個成員國中只有奧地利、塞浦路斯、芬蘭等6個國家不屬於北約成員國,也就是說,北約和歐盟有21個國家是重疊的。

這就使得北約的美國主導性與歐盟的歐洲主導性發生無法協調的矛盾。

在這種情況下,美國推動的北約政治化又使得它和歐盟的定位和功能發生嚴重重疊。

舉個例子,2007年10月歐盟通過的《里斯本條約》強調將共同安全與防務政策進行融合,使用民事、軍事手段進行域外維和行和預防衝突,並根據《聯合國憲章》實施聯合裁軍、人道主義救援、軍事咨詢與援助、危機處理等國際安全行動,而美國在北約的變陣方向也強調通過軍事、政治、經濟與外交手段履行集體防禦、危機管理、合作安全三大核心任務,兩者的定位已經沒有明顯的差別。

可見,在北約政治化問題上,美國真的是進退兩難,不搞就沒有存在理由,搞又只能和歐盟迎頭相撞。

再舉個例子,1999年科索沃戰爭之後,歐盟國家意識到歐洲自主防務力量的不足,便決定組建歐盟快速反應部隊,比上面說的2002-2003年北約組建快速反應部隊還早了四年,而北約改革之後這兩支部隊的作戰目標幾乎一模一樣,因此造成極大的浪費。

在這種情況下,如果你是歐洲國家的領導人,你是願意維持一支掌握在自己手裡的軍隊,還是放棄自己的軍隊,把子弟兵交給美國、為美國的利益去亞洲流血?

顯然這些問題的答案都再簡單不過。

這就叫趨勢。

也正是受限於歐洲這個死局,美國才會想著把要多拉一些亞洲國家入伙來彌補這個窟窿,畢竟亞洲國家沒有歐盟一樣的洲域組織,也沒有統一部隊,不會再遇到雙重架構的難題。

那它這個構想能不能實現呢?

也不能,即便是美國在亞洲真能解決所有歷史、政治問題,並把亞洲最富裕的國家通通拉入北約,費用問題同樣解決不了。

試想一下,韓國和日本為了自己國內的美軍駐軍費用都能和美國吵起來,還指望它們公攤更多別國的費用?

因此,我們一部分對美國全力攪局之下的亞太和平前景感到悲觀的同志,要看到問題的本質:

美國在亞太搞擴張,其實是一種拆東牆補西牆的不得已的做法,其捉襟見肘的程度已遠比我們看到的要困難得多。

我們也可以反過來想,當年美國國力強盛的時候,在亞洲對抗蘇聯數十年基本靠著雙邊協議就行了,根本不需要搞什麼多邊的AUKUS、QUAD,對不對?

現在搞這些,說到底就是它單靠自己一家已經不行了,不得不叫多點人。

只可惜,它叫過來的這些人,除了一個澳洲,其他國家連一個願意真心付出來幫襯它的都沒有,都只是想利用它來達到各自的國家目標。

因此它攤子搞得越大,失血就越快。

在這個雙方比拼意志的階段,誰的消耗持續大於收穫,誰就會失去戰略主動權,誰就要吃大虧。

也因此,由於它還沒到強弩之末,所以我們根本不需要跟隨它的節奏與之爭鋒,只需等到它這個局面撐不下去了再出擊,便能真正取得事半功倍的成果。

正如曹劌論戰里提出來的道理:

「彼竭我盈,故克之」。

以逸待勞,這就是我們一直強調要有戰略定力的根本原因。

當然,對手也是知道這個道理,它怕的就是自己持續失血,而我們卻始終不應戰,因此出牌才會越來越出格。

比如近期其國務院網站刪除掛了幾十年的涉台問題表述,明顯就是一步暴露它上述慌張心態的臭棋。

在分析完這整個來龍去脈和總體局面之後,我們的對策其實就已經出來了:

高舉和平合作發展大旗,對其內部各個擊破。

從美國推動北約變革的歷程來看,越是動蕩的局面越有利於它推行自己的想法,而越是穩定的局面就越不利於它搞大動作。

因此,我們不但不需要跟隨它的節奏逢變即反,反而應該利用好它內部的矛盾,與其內部各個集團在各自需要的領域加強合作,從根本上給它來個釜底抽薪。

舉個例子,歐洲國家現在就迫切需要和中國在疫情復蘇、供應鏈升級、氣候變化、國際軍控、裁軍、打擊恐怖主義、防止大規模殺傷性武器擴散等領域開展合作,這些就是我們用以瓦解美國陣營對抗陰謀的不二法寶,我們何樂而不為呢?

而這,正是我們說的美國和歐洲在北約問題上的第二個根本矛盾:

對華關係定位。

看懂了這一點,我們也就懂得今年以來一系列中歐領導人峰會或雙邊會談的要旨所在。

說到底,和平、合作、發展才是時代的潮流。

上面這兩個根本矛盾,就決定了在對北約問題上,戰略主動權是在我們手裡,而非在美國手裡。

以上就是關於北約亞太化問題的分析,希望能對同志們有裨益。

在這個問題上,我們要風物長宜放眼量,大可從容應對。

歸根到底,就因為美國還沒強大到能扭轉時代大勢的程度。

以前的它不能,現在更不可能。

最後還是一句話,疫情確實影響了大多人的生活,生活已經不易,就不要總是看虐待自己總是閱讀人產生莫名其妙焦慮的信息了,對自己好一點吧。■

Be the first to comment