2004年2月7日,伊朗空軍梅赫拉巴德第一戰術戰鬥機基地,一架酷似美國F18的雙垂尾「雷電」戰鬥機靜靜地停在跑道上,等待試飛。

淺藍色的機身與天空的顏色一致,彷彿一隻即將翱翔長空的雄鷹。從機鼻延伸到垂尾的綠白紅三色色帶則構成伊朗國旗的形狀,兩側更是用波斯語寫著「我們能夠!」。

這是哈梅內伊——伊朗最高領袖提出的口號。

在經歷了數次滑跑之後,「雷電」戰鬥機終於順利起飛,空中盤旋數圈,最終平穩落地。

跑道上沸騰了!無數人熱淚盈眶。

這是伊朗第一款自產戰鬥機試飛成功!

這是屬於中東伊斯蘭國家的第一架自產三代機!

這是波斯民族在阿拉伯民族面前揚眉吐氣的本錢!

此時,距離航空大國中國第一款三代機試飛成功,也不過剛剛過去了6年而已!

一時間,這架飛機成為了伊朗的明星,哈梅內伊親自為其主持揭幕儀式,並命名其為賽義德·阿里,這是他自己名字「阿亞圖拉·賽義德·阿里·哈梅內伊」的一部分。

當時現場所有人都以為,伊朗會就此成為航空強國,從三代機到四代機,從戰鬥機到轟炸機,用天空中如林的鐵翼告訴美國佬:你們的封鎖是無用的!

然而,20年過去了,伊朗的天空,仍然要靠來自美國的F14、中國的殲7以及俄羅斯的蘇35來保護。

而被寄予厚望的「雷電」戰鬥機,卻淪為了「機庫皇后」,平時基本不承擔戰備值班任務,有大項慶祝活動了才被拉出來飛幾圈。

雖然「雷電」的故事讓人唏噓,但從它的故事中,我們也許能搞明白,伊朗總統萊西墜機的秘密。

壹

「雷電」的故事,其實起源於上世紀80年代,中國幫伊朗升級F-5E的項目。

我們都知道,在伊朗伊斯蘭革命之前,巴列維王朝是美國的盟友,所以伊朗的武器裝備也基本以美制為主,其中空軍的主力,就是32架F-4D,177架F-4E,以及180架F5E戰鬥機,全是美國貨。

然而,伊斯蘭革命和兩伊戰爭,給伊朗的空軍實力,帶來了致命一擊。

伊斯蘭革命之後,美國斷絕了伊朗美制戰鬥機的零部件和彈藥供應,伊朗空軍瞬間陷入了難以為繼的局面。與此同時,伊朗空軍作為美國培訓出來的部隊,一直保皇派的堡壘,理所當然地遭到了清洗,大批飛行員和熟練技師被調離崗位甚至審判。

這樣一來,在面臨針對伊拉克軍隊的作戰任務時,伊朗空軍就難免捉襟見肘了。

為了保持戰鬥力,無奈之下,伊朗找到了中國,從中國進口零部件和飛機彈藥。

偏巧那時候中國也窮得叮噹響,反正能賣的都賣了,還鬧出了把伊朗代表團和伊拉克代表團安排在同一個招待所的笑話。

但是問題來了,伊朗空軍採購中國的彈藥,掛不到美制戰鬥機上咋辦?

於是中國就派遣一支技術團隊,對伊朗的F4D進行了升級改造,不僅改進了機載雷達,而且能掛載中國產的C-802空射反艦導彈。

伊朗一看,中國人可以啊!就進一步提出要求,能不能幫我把我的F5E戰鬥機升級一下,讓它能發射中國產的PL5空空導彈?

對中國來說,這是個摸清F5E戰鬥機技戰術水平的好機會。

因為在當時,F5E是國民黨空軍的主力戰機之一,也是東南前線那些殲6、殲7最危險的對手,如果能參與到伊朗F5E的升級項目中,摸清F5E,對彌補對台空中劣勢,有很大幫助。

於是,中國就與伊朗航空工業公司(IACI)下屬的OWJ工業聯合體(OIC)達成了合作協議,幫助升級F5E。

但沒想到沒過多久,相關合作就停止了。

有人說原因是伊朗人提出了不切實際的要求,中國的技術水平達不到。有人說是當時中國正在和美國一起搞殲8II戰機的現代化升級,中國在美國的壓力下取消了合作。原因不一而足。

不過不管怎麼說,這個項目是黃了。

於是外援斷絕的伊朗人,只能自力更生,自己搞。

這時,曾經參與過侯賽因高級教練機項目的總設計師亞胡博·恩特薩日提出了一個大膽的想法,既然是現代化升級,那把F5E再改,它還是個二代機,不如另起爐灶,乾脆連氣動佈局一起升級了!讓其變成一款三代機!

這個路子,其實和把二代機殲7改成三代機梟龍的想法是一樣的。

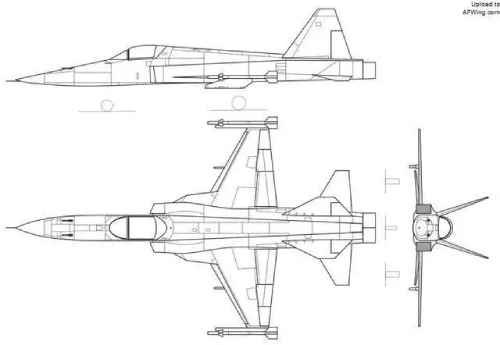

不過和殲7主要改機頭和進氣道的方案不一樣,恩特薩日的方案,是在F5E的基礎上,把單垂尾,改成類似F18的外傾雙垂尾,以大幅度增強F5E的大攻角機動能力。

恩特薩日的計劃得到了伊朗國防部的認可,然後專門調了一支由薩塔里空軍大學的專家和工程師組成的團隊開展研發,並將這一項目命名為「雷電-80」。

但是,「雷電-80」進展並不順利。

原因很簡單,三代機,不是那麼容易搞的。

最起碼,你要有高速風洞來驗證氣動佈局是否合理吧?

最起碼,你要能提供三代機標配的復合材料吧?

最起碼,你要能研發獨立的飛行控制系統和航電系統吧?

最起碼,你要有航空發動機吧?

可惜,這些伊朗都沒有,所以這個項目從90年代中期一直拖拖拉拉搞到了2001年,最終伊朗空軍作戰部副部長受不了了,說你們別從頭造了,直接在F5E的基礎上改吧!也算對你們的設計方案進行驗證。

於是,恩特薩日把一架現役F5E大卸八塊,然後用手搓零件進行替換性改裝。

比如,用矩形進氣口,取代了原來的D形進氣口。

比如,用雙傾斜垂尾,取代了原來的單垂尾。

比如,取消了翼尖導彈滑軌、空速管,增加了大邊條,還換掉了機頭雷達罩。

但是這樣一來,機身重心就破壞了,無奈之下,恩特薩日又拆除了原有的AN/APQ-153火控系統、敵我識別系統和塔康系統的天線。

經過一番折騰,恩特薩日總算又把這架戰鬥機組裝了起來。

你還別說,起碼乍一看,這架雙垂尾戰鬥機,已經是和F18非常相似的三代戰鬥機了。

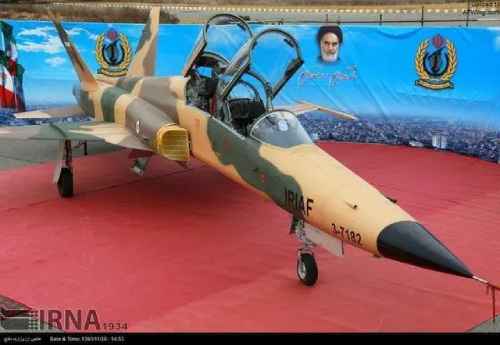

2004年2月7日,第一架雷電戰鬥機試飛成功。

雖然試飛得到了伊朗高層的足夠重視,但進行了若干次飛行之後,恩特薩日發現,自己對機鼻和進氣口的改裝,完全是畫蛇添足,對飛機的性能產生了非常不利的影響。

唯一值得欣慰的是,他的雙垂尾方案取得了效果,飛機機動性有所增加。

所以在第二和第三架「雷電」的改裝過程中,很多原來的改動又被改了回去,實際上只是換了兩個新的垂尾而已。

然後這三架戰鬥機被刷上美國海軍「藍天使」飛行表演隊的藍黃相間塗裝,參加了伊朗大閱兵,接受了萬民的歡呼。

雷電和美國F/A-18對比

但問題在於,這三架飛機,其實都是在F5E的基礎上改裝出來的,而經過測試,其性能相對F5E並沒有本質性的提高,更沒有帶來媲美三代機的性能提升。

最起碼,你連機頭的機炮都沒去掉,三代機哪有把機炮裝機頭的?機頭空間裝了機炮,雷達咋裝?雷達不行,導彈也沒法用啊!

所以,伊朗空軍作戰部副部長就拒絕再向恩特薩日提供現役的F5E戰鬥機用於改裝。

無奈之下,恩特薩日只能拼拼湊湊從事故損壞的F5E中找出堪用的零部件,再加上從越南走私的F5E戰鬥機機體(越南統一後武器裝備逐步蘇化,原來的美制武器就賣了),又拼湊出了三架「雷電」戰鬥機。

但是,這仍然無法滿足伊朗關於自產戰鬥機的需要,畢竟伊朗的F5E是有限的。

所以根據哈梅內伊的命令和伊朗國防部及空軍之間達成的協議,恩特薩日被迫將「雷電」項目移交給伊朗航空工業公司。

伊朗航空工業公司實力還是可以的,很快就在恩特薩日方案的基礎上,搞出了一個「雷電-90」的項目,後來更名為「雷電II」,計劃給F-5F雙座型改裝雙垂尾,在試驗成功後,開始一點點換裝國產零部件,最終實現國產化。

經過長達7年的臥薪嘗膽,伊朗航空工業公司終於生產出了一款全新的戰鬥機——科薩爾(波斯語「霹靂」的意思)

和「雷電」相比,雖然他們外形基本一樣,但科薩爾的機身框架、機翼蒙皮、玻璃座艙、起落架等等,都是伊朗國產的,除了J-85發動機不能自己生產之外,可以說是一家全國產的戰鬥機了。

而且相比老舊的F5E,科薩爾戰鬥機的航電設備也比較先進,一塊平行顯示器,五個彩色多功能數字顯示器,也算達到了三代機後期版的水平。除此之外,還裝配有伊朗自己研發的彈道計算機、多功能火控雷達,實現了對空、對地打擊能力,而且還能掛載「努爾」反艦導彈(中國C-802反艦導彈的伊朗仿制型),封鎖霍爾木茲海峽不在話下。

可以說,伊朗能在被封鎖的情況下,搞出這種勉強達到2.5代機水平的戰鬥機,非常不容易了,在中東伊斯蘭世界,也是獨一份。

但是,科薩爾戰鬥機,並不能滿足伊朗的強國夢。

十幾年過去,科薩爾戰鬥機,自始至終沒有服役超過兩個中隊,以至於伊朗的領空,仍然要靠已經飛行了50年的F14來保衛,就連阿湯哥在《壯志凌雲2》中,都上演了一出潛入伊朗基地偷老古董F14的戲碼。

隨著F14機體壽命的逐漸到壽,伊朗的空防幾乎難以為繼,這也許就是找俄羅斯買蘇35的原因之一。

貳

可以說,科薩爾戰鬥機,很好地反映了伊朗軍工的實際水平。

實事求是地講,伊朗的軍工基礎——工業水平,在中東伊斯蘭世界中來看,是top級的。

和只知道賣油、買跑車、養隼的阿拉伯人不同,波斯人雖然也是伊斯蘭世界的一員,卻是最早世俗化的國家之一,對教育和工業也比較重視。

早在巴列維王朝時期,靠著白色革命和美國的幫助,伊朗就建立了較為完善的工業體系。

伊斯蘭革命之後,雖然整個國家的意識形態趨於保守,一大批西方國家人員撤離,但其工業基礎卻保留了下來。

說實話,伊朗人當時的工業基礎,比中國建國時強多了。

之後雖然伊朗遭遇了封鎖,但其工業水平一直沒有退步,反而利用各種方式不斷發展,逐步建立了一個涉及煉油、鋼鐵、電力、汽車製造、機械、食品加工、建材、電器、化工、冶金、造紙、水泥等方面的齊全工業體系。

這裡說幾個冷知識:

伊朗是中東第2大鋼鐵生產國,亞洲第7大鋼鐵生產國,世界第11大鋼鐵生產國。

伊朗是中東第1大生物藥物生產國。

伊朗是中東第3大石化產品生產國,而且有相當部分的石化設備是自產的。

伊朗生產科學及研究位居世界第16,納米技術位居世界第4。

伊朗還是中東第一大理工科人才培養國,每年新畢業理工人才達35萬人,居全世界第5位。

而且,很多理工項目都是女性完成的,別以為伊朗女人戴頭巾就以為伊朗女人都是文盲,在伊朗的大學中,女性比例可是超過60%的,全世界獲得菲爾茲獎的女數學家就倆,其中一個就是伊朗人。

如此龐大的理工科人才數量,讓伊朗每年的科技論文數量遠超土耳其,是中東伊斯蘭世界第一。

當然,讓伊朗人最驕傲的,莫過於最複雜的消費級工業——汽車產業。

伊朗最開始是和中國一樣,通過和法國標緻、雷諾合資,建立起了自身的汽車工業,並逐步實現國產化,培育成了自身的汽車產業鏈。後來遭遇西方制裁後,又引入了中國汽車廠商,解決了汽車控制電路、安全氣囊等技術含量較高的零部件供應。

較高的國產化率、低廉的油價,讓伊朗迅速成長為一個汽車大國,2011年伊朗汽車產/銷量超過160萬輛,成為世界第12大汽車生產國,出口包括中東、俄羅斯、東南亞在內的十幾個國家。

而伊朗的汽車工業從業人員高達70多萬人,囊括了60多個相關行業,在伊朗的工業體系當中佔有非常重要的地位。

最誇張的是,近年來伊朗居然還出現了伊朗國產的電動汽車——Tara EV,續航達到300多公里。(你們家油還沒水貴,折騰電動車幹什麼!)

雖然美國退出伊核協議後,伊朗的汽車產量有所下降,但仍然在每年100萬輛左右。

汽車工業擁有一套非常長的產業鏈,包括鋼鐵、機械、橡膠、石化、電子、材料等等行業,靠著汽車工業的拉動,伊朗的這條產業鏈保持得相對比較完善。

發現沒?這套產業鏈,同樣是軍工行業所需要的。

事實上,幾乎所有的汽車大國,軍工水平都不差。

比如日本有「三菱民用機·特車事業本部」,是日本陸上自衛隊生產各種裝甲戰鬥車輛的生產集團,所生產的陸上裝備非常精良(就是價格太貴)。二戰時寶馬、保時捷,也都是生產坦克和軍車的。而福特就更厲害了,二戰時期汽車廠轉產坦克和飛機,20分鐘生產一輛坦克、一小時交付一架B-17重型轟炸機。

汽車工業基礎就像你練內功,內功扎實了,其他的也就一通百通。

比如疫情剛剛發生時,口罩成了緊缺物資,結果比亞迪幾天之內就研發出了生產口罩的機器,日產口罩1000萬只。這就意味著如果戰爭不可避免,那麼汽車製造業可以迅速轉產所有需要的武器裝備。

伊朗也是如此,因為擁有雄厚的汽車工業基礎,所以起碼地上跑的武器裝備都難不住伊朗。

你看伊朗早在1999年,就推出了自己的佐勒菲卡爾(Zulfiqar)的主戰坦克,這種坦克安裝的是一款V12柴油發動機,1000馬力,主炮口徑125毫米滑膛炮,可以發射「蘆笛」炮射導彈,再配上雙向穩定設備,可以輕鬆在行進間開火。

說實話,在1999年中國99坦克也只是剛起步,伊朗能拿出這樣水平的三代坦克,是很不簡單的。

更誇張的是,伊朗甚至在自己的汽車廠裡,生產出來兩種直升機!一種是沙赫德278,屬於輕型直升機;另一種是沙巴維茲(shabaviz)2-75,是仿制的貝爾205。

可以說,伊朗人算是把自己的工業基礎,壓榨到極致了。

但是,無論佐勒菲卡爾坦克也好,還是沙赫德278和沙巴維茲2-75直升機也好,這些產品,並不足以支撐伊朗軍事大國的地位。

相反,它們卻是伊朗軍工瘸腿的象徵。

叄

在世界軍工領域,一直有高科技高技術、低科技高技術兩條路線。

高科技高技術,主要以美國武器為代表,無論什麼武器都是科技感滿滿,從來不湊合。

比如,當年美國為了造SR71偵察機,用了30多噸鈦合金,因為鈦合金很難加工,美國人硬是採用機械加工的方法從毛胚件上切削出所需的形狀,最終造出了能飛三倍音速的鈦合金飛機。

而低科技高技術呢?以蘇聯、中國早期以及朝鮮等國的武器為代表,特點是技術倒不是最先進的,但是湊合能用。

比如蘇聯的米格25,為了也能飛到三倍音速去攔截SR71,必須採用新的機體材料,但當年蘇聯還未很好掌握鈦合金加工和焊接技術,根本無法製造出大量採用鈦合金的戰鬥機,所以就用了不鏽鋼,結果造出了個最大起飛重量達41噸的怪物。

41噸什麼概念?要知道,一輛59坦克才36噸,這就相當於一輛59在天上飛啊!

雖然米格25的超重導致航程短的可憐,但的的確確飛到了三倍音速,是能夠承擔起攔截美國SR71偵察機和戰略轟炸機的任務哦。

所以,低科技高技術路線,比較適合那種基礎科學落後於對手,但外部環境又必須要有對應產品的那種國家。

巧了,伊朗就是這種國家。

而且在中國和俄羅斯都「產業升級」之後,現在堅持「低科技高技術」路線的,恐怕也就是伊朗和朝鮮了。

所以我們看到伊朗搞的武器,大都是那種看起來都是湊湊合合,拼拼湊湊,但又的確能用。

比如,伊朗知道自己搞複雜的竣工項目搞不出來,於是針對自己國情和國防需要,搞了不少「土法上馬」的「不對稱對抗武器」。

這種「不對稱對抗武器」主要分為兩條分支,一是無人機,二是彈道導彈。

說起伊朗無人機,大家都對叱吒在俄烏戰場的「小摩托」無人機很熟悉了,但其實這只是伊朗無人機家族中的一種而已。

伊朗研發無人機,其實還是源於兩伊戰爭,那時候伊朗剛剛伊斯蘭革命沒多久,被清洗後的空軍實力下降得厲害,飛行員也不夠,而對手伊拉克卻能不斷從蘇聯、西方和中國進口戰鬥機,所以伊朗就開始另辟蹊徑,搞無人機。

1985年,伊朗推出了「遷徙者-1」無人偵察機,這玩意非常簡陋,就是一個遙控飛機裝了個照相機,用一根舵桿連接快門,動一下舵桿就拍一張照片,然後返航後還要把膠卷拆出來才能獲得情報。

雖然簡陋,但卻開啓了伊朗無人機的發展之路。

在這條發展之路上,美國和以色列給伊朗的幫助是最大的。

因為美伊在伊核協議上的拉鋸,美國和以色列迫切需要知道伊朗在核技術發展領域的情報,但用衛星吧?看不清。用有人飛機吧?被擊落了太被動,於是就派了大量無人機去偵察。

結果呢?沒想到伊朗早有準備,伊朗專門搞了一款「反無人機」的無人機,平時在天上進行低速巡航,發現敵人的無人機過來,就靠過去爆炸。

結果就是美國和以色列的無人機,要麼被伊朗擊落,要麼被伊朗的電子戰系統給欺騙俘獲,具體數量不詳,但起碼美國的RQ-170「哨兵」無人機、MQ-1「捕食者」、「全球鷹」、「掃描鷹」,以色列的「赫爾墨斯」、「搜索者」和「哈比」等無人機都齊了。

這些珍貴樣本,給伊朗帶來了不少借鑒的思路,助力伊朗無人機水平突飛猛進。

不信你去比較一下以色列的哈比無人機,和伊朗的「小摩托」無人機,二者到底有多相似?最大區別無非也就是伊朗把原來的發動機換成了自家摩托廠產的50馬力二衝程汽油發動機而已。

美國對伊朗無人機發展的「幫助」遠不止於此,雖然美國嚴格禁止對伊朗出口任何軍用芯片,但伊朗通過黑市、走私等手段,仍然得到了大量美國和西方國家的電子芯片。

雖然這些芯片大多是民用級,抗干擾能力很差,但最起碼解決了有無問題,而且降低了成本,方便大量製造。

去年烏克蘭曾拆解過被擊落的小摩托無人機,結果在其控制主板上,發現了大量美國產的ALTERA芯片、INTEL 芯片以及德州儀器產的DSP(型號TMS320 F28335)處理器,都是從民用市場買來的。

有設計方案,有摩托發動機,有芯片,還有汽車工業可以大量提供的生產車間,那組裝個無人機還不是輕鬆愉快?目前,伊朗已經開發了超過40種無人機,種類包括小型無人偵察機、大型長航時無人偵察機、察打一體無人機、隱身無人偵察機和自殺式無人機等等。

毫無疑問,伊朗已經是中東首屈一指的無人機大國,和土耳其也在伯仲之間。

再看彈道導彈。

伊朗的彈道導彈發展,主要是有兩個起源,第一是蘇聯的「飛毛腿B」,伊朗自產版本叫「流星-1」導彈。第二是把中國的紅旗-2防空導彈拆掉一節助推器,演變而來的M-7短程彈道導彈,並自行開發出自己的「法塔赫-110」。

後來,看中國搞出了殺手鐧反艦彈道導彈,伊朗受到了啓發,就把「法塔赫」系列也進行了改進,換了固體燃料,加了中段慣性制導,推出了「波斯灣」反艦彈道導彈,使其具備了反艦能力。

這種導彈結構體積比較小(還沒紅旗2防空導彈大),結構簡單,生產非常容易,造價也很低(只有伊斯坎德爾導彈的五分之一),所以可以大量生產,不僅自己拿來守衛波斯灣,封鎖霍爾木茲海峽,而且還能大量援助敘利亞、真主黨、胡塞武裝等「抵抗之弧」。

最近胡塞武裝封鎖紅海發射的反艦彈道導彈,就是伊朗的波斯灣導彈以及胡塞的本地組裝貨。

可以說,伊朗的小摩托無人機,還有「波斯灣」反艦彈道導彈,都是伊朗低科技高技術的完美體現。

也許,小摩托無人機的性能,和中國的彩虹、翼龍沒法比,而「波斯灣」反艦彈道導彈也遠遠不如中國的東風21、東風26,無論是精度還是威力都不能相提並論。

不過那又怎麼樣呢?人家便宜啊!

在不爆發大規模戰爭的情況下,用小摩托無人機,還有「波斯灣」反艦彈道導彈開展襲擾,是一件性價比非常高的事情。

我一下子發射幾十枚上百枚,就算都被你攔截了,也花不了多少錢,而且因為比防空導彈還便宜,就算被擊落也是賺了。

但只要有一枚突防,就能在世界掀起軒然大波。

最近的艾森豪威爾號事件,就是這種戰術的典型體現。

肆

可以說,伊朗「低科技高技術」,很好滿足了伊朗當前軍事需求。

但是,這終究不是搞軍工的正途,條件有限的情況下這麼玩玩還行(比如早期的中國),如果一直這麼玩,很容易就碰到天花板。

仍然以前面說的幾種伊朗明星武器為例子。

被寄予厚望的科薩爾戰鬥機,能飛,能空戰,能轟炸,看起來還不錯吧?

但是其J-85發動機,是美國50年代的水平,動力很弱,而且是渦噴,導致航程較短,無法長時間滯空進行戰鬥,只能搞一波流的偷襲,然後就要趕緊找機場降落了。

而且,科薩爾戰鬥機細長的機頭,根本塞不下大尺寸的雷達,導致其空中發現距離短得可憐,根本沒能力打超視距空戰,不說面對四代機了,就算面對三代機,也是被吊打的份。

也就是說,就算伊朗把發動機也國產化了,就算生產出再多的科薩爾戰鬥機,真要是面對具備超視距空戰能力甚至隱身空戰能力的以色列空軍,那也是當靶子一條路。

而佐勒菲卡爾坦克呢?主炮威力倒是不差,但是,缺乏先進的火控系統以及熱像儀,在熱像儀已經是坦克標配的今天,沒有熱像儀和先進火控系統,那就和靶子沒區別。

沙赫德278和沙巴維茲2-75直升機就更不用說了,這玩意飛倒是能飛,但零部件都不是標準件,大都是屬於定製品(手搓版),哪怕外形與仿制原型一模一樣,但加工精度仍然不能和原品相比,更不要說其材料的性能差異了。

就算拿逆向仿制的零部件把飛機攢出來了,沒有經過長時間試飛驗證,也不知道現有的零部件到底靠不靠譜、能撐多久,誰敢去坐?

這其實和朝鮮一樣,朝鮮能自造核彈、洲際導彈、大口徑火箭炮、外形比較拉風的坦克,看起來軍工實力不弱吧?但卻連一架能飛上天的三代機,都造不出來。

所以伊朗的這種低科技高技術的路線,同樣決定了,伊朗也許能夠手搓出堪用的坦克,但絕對手搓不出可靠的航空器和現代化軍艦。

這就是伊朗總統寧可坐「前朝」遺留下來的文物貝爾212,也不坐伊朗自產的新飛機的根本原因,說白了還是對國產貨心裡沒底。

還有前面提到的無人機和彈道導彈,偶爾襲擾一下可以,但真要是和以色列和美國硬碰硬,也是不夠看的。

因為無論是無人機還是彈道導彈,其體積的大部分都是用于飛行的,這就相當影響爆炸當量,導致實際毀傷效果非常有限。

我們可以比較一下,伊朗的戰略威懾武器——射程1500公里的流星3彈道導彈,的確能夠飛到以色列,但其戰鬥部,也就1.2噸。

而中國的殲16一架戰鬥機的載彈量多少呢?12噸。

這對比就很直接了,總數只有300多枚的流星3都打出去(大部分還要面臨攔截),還不如一個中隊的殲16飛一趟的投彈量呢。

至於射程更近但成本更低、數量繁多的小摩托無人機以及波斯灣導彈,要想轟炸以色列,那就要千里迢迢運到敘利亞、黎巴嫩、也門,很容易被人盯上敲掉,畢竟這是在境外。

到時候,伊朗要面臨的問題就是,一旦這些看家的武器用完了,還沒有給別人足夠的殺傷的話,等美國和以色列開始報復,自己該怎麼辦?

靠自己截獲能力只有30公里的科薩爾戰鬥機嗎?

所以,伊朗看似能生產無人機、導彈、戰鬥機、坦克,似乎是一個軍事強國的樣子,但只有伊朗人自己心裡清楚,自己的軍工體系底子到底如何。

軍工體系猶如一座精心設計的迷宮,錯綜複雜卻又條理分明,基礎原料到精密零部件,再到成熟裝備和完整系統缺一不可。一時的投機取巧也許可以暫時解決問題,但面對成體系的軍工大國的時候,毫無勝算可言。

也正是因為伊朗人對自己的軍工水平心知肚明,所以才在蘇萊曼尼被殺、大使館被炸事件中,自己的報復行為「雷聲大雨點小」,顯得克制又隱忍。

看來,人類歷史的規律仍然在起著作用,實力才是叫板的根本。

當年,中國同樣是在被封鎖的狀態下,一點一點艱難地研發,最終才建立了完整的軍工體系,這才有了如今各種先進武器的井噴式爆發,才有了「中國人不吃這一套」的底氣。

而伊朗,以現在的軍工水平,就算蒙受了再大的屈辱,除了忍氣吞聲,又能如何呢?■

Be the first to comment