祖先的包袱每個國家都有,德國的卻因為希特拉而更沉重。二戰結束後的半個多世紀,許多納粹高官的後裔仍然生活在自己父輩和祖輩的罪惡陰影中。以色列導演查諾赫·澤維(Chanoch Ze’evi)在 2011年拍攝的紀錄片《希特拉的子孫》(《Hitler’s children》,有的譯成《希特勒之子》、《希特勒的孩子們》),對二戰納粹頭目的後裔進行了採訪,首次披露了他們心中的痛苦和對祖輩的憎惡感。

《希特拉的子孫》是一部內容非常獨特精彩的紀錄片,拍攝的對象是納粹第三帝國重要領導人的子孫後代,他們如何面對家族罪惡的影響,如何生活,如何看待歷史和自己的父輩所犯下的滔天罪行。導演查諾赫·澤維是猶太人大屠殺倖存者的第三代,他捨棄「受害者後代」角度、反而以「加害者後代」視角去紀錄納粹家族肩負著的血腥歷史,這對「加害者後代」的自我認同有重要形塑作用。

在第三帝國的權力排行榜上,阿道夫·希特拉沒有子女,戈培爾殺了自己妻子和六個孩子為希特拉殉葬,除此以外,紀錄片中一共採訪了5位納粹高級領導人的後代。

5位納粹高級領導人分別是

- 赫爾曼·戈林 (Hermann Goering):希特拉指定的接班人。

- 海因里希·希姆萊(Heinrich Himmler):親衛隊首領,負責執行屠殺猶太人。

- 魯道夫·胡斯(Rudolf Hoess):第一座集中營,波蘭奧斯威辛(Auschwitz)集中營的指揮官。

- 漢斯·弗蘭克(Hans Frank):納粹在波蘭的指揮官

- 阿蒙·吉奧斯(Amon Goeth):波蘭普拉紹夫(Plaszow)集中營的指揮官。

看着這些毛骨悚然的名字,你是否了解他們的家庭生活,他們的子女又如何看待他們的所作所為呢?。

這是有史以來第一次,這些製造了人類歷史上最大慘案的罪人的後代,聚集在熒幕前,談多年來心中的感受。而這些納粹的後代,在紀錄片中沒有變聲、馬賽克,以真面目接受訪談。為了向歷史做出寬恕與救贖,「受害者的後代」與「加害者的後代」雙方理應沒有任何逃避空間,只有正向的憑著勇氣坦誠相對,壓抑數十年載的複雜情愫才得踏上釋放與和解的泱泱大道。

在承擔歷史的沉痾,肩負「屠殺猶太人幫兇」等萬惡之名的幾位納粹高級軍官的後代,有人移居美國;有人甚至嫁給了被迫害的猶太人後代,試圖擺脫先輩罪惡的困擾;也有人選擇面對,到祖先蓋的集中營去感受當年屠殺的恐怖;有人到處演講、出書,向人講述他家族的罪刑;有人甚至希望被別人認為是瑞典人,或是其他國家的人,只要不是德國人就好,努力隱藏自己的德國身分;尤有甚者,有人因此避走人群、自我絕育,杜絕流著同樣血脈的下一代誕生。

以下整理了關於這5位納粹軍官的資料,讓讀者看紀錄片之餘更立體地了解他們後人所面對的痛苦。

- 赫爾曼·戈林

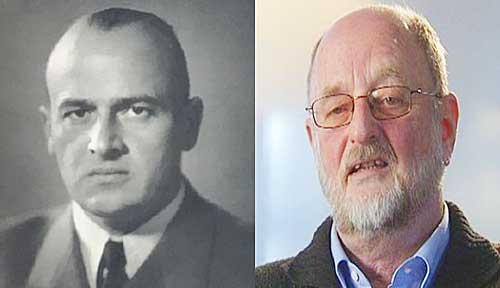

赫爾曼·戈林是第三帝國的二號人物,空軍元帥,希特拉指定的接班人,在希特拉集團裡面是他存在種族偏見最深的成員,是最早提出滅絕歐洲猶太人計劃的人。紀錄片採訪了赫爾曼·戈林的侄孫女貝蒂娜·戈林,她是家族成員中長得最像戈林的。貝蒂娜的父親亨茨是戈林的親侄子。父親過世后,亨茨被身為納粹空軍元帥的伯父戈林收養。亨茨從來沒有和貝蒂娜談論過納粹大屠殺,也從沒談起過叔叔戈林。貝蒂娜的祖母是個鐵杆納粹分子,對戈林十分崇拜。「我們一起觀看關於大屠殺的紀錄片時,祖母會高喊:『那是在撒謊,根本沒有這種事發生。』」貝蒂娜說。現年54歲的貝蒂娜對祖上的罪惡厭惡至極。13歲時,為了切斷與家族的聯繫,她曾數度離家出走。20多歲時,她曾3次精神失常,並遠赴印度。30多年前,貝蒂娜移民美國,在新墨西哥州隱居。她說:「遙遠的距離可以讓我更容易應對家族的過去。」對貝蒂娜來說,照鏡子也是一件痛苦的事,因為她與叔祖父長得很像,每次照鏡子都能讓她「想起祖先的罪惡」。貝蒂娜和自己的親大哥都自願接受了絕育手術,以免生出「另一個惡魔」,她說這樣可以避免家族罪惡的血統延續下去。

- 海因里希·希姆萊

海因里希·希姆萊是納粹德國臭名昭著的黨衛軍頭子,掌握蓋世太保這一秘密警察機構,掌管全歐洲的集中營,是納粹對猶太人大屠殺中最重要的劊子手。紀錄片採訪的第二位人物是希姆萊的侄孫女弗爾·卡特琳·希姆萊。她自己坦陳家族裡面有這樣一個人物壓得有喘不過氣來的感覺,希姆萊這個姓氏在德國現在還好,一旦離開德國說起都會讓人感覺很不舒服。她為希姆萊兄弟寫了《一個德國家族的歷史》這本書,希望此書為「希姆萊」這個姓氏增加一點「正面形象」。她表示,寫這本書時,她「儘可能不帶有感情色彩,客觀公正地批判祖上的罪行」,並稱「我沒必要因與這個家族有血緣關係而羞愧」。卡特琳覺得,納粹戰犯的後代似乎陷入了兩個極端——大多數決定斷絕與父母的關係,其他人則決定用自己的愛來洗刷家族中一切負面的東西。卡特琳說,在自己開始研究家族的過去之前,她和父親的關係一直很好。父親對過去的事一直難以啟齒。「當我認識到接受自己的祖母是納粹成員這一事實有多難之後,我體會到了父親的難處。」卡特琳說,「我愛她(祖母),但當我發現她與老納粹分子的往來信件,獲知他們仍保持聯繫,以及她給一個被判死刑的戰犯郵寄包裹時,我在情感上難以接受。這讓我感到噁心。」弗爾·卡特琳與一位猶太人結婚,兩人有爭執時也會提及一些過去,但是夫妻之間的關係都還好。她曾卯足勁學習英語,避免別人聽出她的德國口音。

- 魯道夫·胡斯

魯道夫·胡斯納粹德國奧斯維辛集中營的第一任指揮官,他負責監督把兩百萬人送到毒氣室殺死,戰後被處以絞刑。

賴納·胡斯還是個孩子時,母親向他展示了一件傳家寶。母親打開一個保險柜厚重的門,從裡面拿出一些照片。他至今還記得,保險柜櫃門上鑲嵌着巨大的納粹標誌。這款箱子裡面有許多他家族當時在奧斯維辛生活的照片。這款箱子是希姆萊送給他祖父胡斯的,一共只有三個,希姆萊一個、鮑爾曼一個、胡斯一個,胡斯這個是唯一流傳下來的。從一張照片上,賴納看到了小時候的父親,在自家氣勢恢宏的宅院中,父親和兄弟姐妹們在花園裡玩耍。這座宅院在二戰時期距離臭名昭著的奧斯威辛集中營的毒氣室僅有一箭之地,兒時的很多玩具都是集中營裡面的難民生產的。賴納的父親在距離集中營150米的別墅中長大,他和兄弟姐妹們玩的玩具,便是集中營里的犯人製作的。摘了草莓后,賴納的祖母會提醒孩子們,一定要洗乾淨,以免把粘在草莓上的集中營焚屍爐里飛出的骨灰吃下肚。

時至今日,賴納仍然對照片中位於集中營深處的花園大門耿耿於懷——他稱它為「地獄之門」。

「這種負罪感真是難以解釋,儘管並沒有任何理由讓我來承擔這一切罪責,但我依然在承擔它,深感愧疚。」賴納說,「我對我的家庭、我的祖父給成千上萬家庭造成的苦難感到慚愧。」在賴納看來,替祖父贖罪是他活下來的「惟一原因」。「我經常問自己,為什麼我要活下來呢?就是替祖父做他本該做的事情(贖罪)。我應該背負祖上的罪過,並儘力去承受這一切。」「我不會像家族中的其他人那樣閉上雙眼,假裝什麼事都沒發生過」納訪遍德國的檔案館,搜集祖父當年的罪證,並上傳到網上。賴納曾經兩次自殺。在發掘家族犯下的滔天罪惡時,他曾兩次心臟病突發。我的祖父是一名劊子手,這一事實讓我既難過又羞愧。不過我不會像家族中的其他人那樣閉上雙眼,假裝什麼事都沒發生過……」這些舉動讓賴納成為家族其他成員眼中的「叛徒」,他的父親、兄弟和堂兄弟與他斷絕了來往。在跟陌生人講述祖父犯下的罪惡時,他常會遭遇不信任,「就好像我繼承了祖父的罪惡似的」。賴納還是個孩子時,學校從不允許他和同學們一起去奧斯威辛,因為他姓「胡斯」。

影片中45歲的賴納看到父親童年時在奧斯維辛的家之後,情緒崩潰了,不停地重複着一個詞:「瘋狂。」他說:「他們用別人的血汗錢修建了這一切,然後竟然厚顏無恥地說這些事情從來沒有發生過,真是太瘋狂了。」這部紀錄片很精彩的一個地方就是拍攝到賴納·胡斯去奧斯維辛,看他祖父和父親生活過的地方。在奧斯威辛集中營的遊客中心,一位情緒失控的以色列女孩對賴納說,他的祖父幾乎殺害了她所有的家人。賴納說出他內心的負罪感后,名叫斯維卡的前奧斯威辛囚犯問他是否可以和自己握手。他們擁抱在了一起。斯維卡告訴賴納,他對年輕人講述這段歷史時總會告訴他們,納粹戰犯的親人不應該受到譴責,因為那些罪行並不是他們犯下的。對於被祖輩的罪行折磨的賴納來說,這是一個重要時刻。

- 漢斯·弗蘭克

漢斯·弗蘭克是希特拉派駐波蘭的總督,他任職期間積極推動了對600萬猶太人的屠殺計劃,包括忠實的執行了臭名昭著的「最後解決」計劃。二戰後他被以反人類罪在紐倫堡法庭判處絞刑。

70多歲的尼可拉斯·弗蘭克是漢斯·弗蘭克的兒子,由於年齡和直系親屬的原因,他對父親的記憶還很多,片中他回憶了母親接到阿道夫·希特拉的電話告訴父親,父親赤身裸體的來聽電話興奮的得知自己被任命為波蘭總督的消息。戰後,漢斯·弗蘭克被絞死。但尼可拉斯卻生不如死,因為他覺得自己是殺人狂之子。尼可拉斯還清晰地記得,在希特拉家中,希特拉親切地撫摸過他的臉頰。隨後,他還跟爸爸去了一個死亡集中營。當時,看着猶太人被虐,他和父親竟在一旁竊笑。他回憶,強壯的德國軍官們把瘦成皮包骨的猶太人抬到野驢背上,隨後,野驢會突然尥蹶子,把人甩下去。狠狠摔下來的猶太人只能自己慢慢爬起來,或是互相攙扶着站起來。然後,他們還會被抬上驢背,再被甩下來,如此往複。當時的他覺得那簡直太有意思了,那是一個很開心的下午。「這些是我關於父親的一部分記憶。我常常會夢到集中營里成堆的屍體。我們的國家永遠擺脫不掉這段歷史,因為故事還沒有結束。」尼可拉斯曾在東德做過演講,向年輕人講述他父親的惡行。他只為避免慘劇重演。他說:「到目前為止,我一直沒能逃離關於父親的回憶。我為他的行為感到深深的愧疚。」

片中拍攝到了尼可拉斯·弗蘭克演講時與聽眾互動的場景,以及他們的提問,他能勇敢的直面自己父親的歷史罪責,片中也拍攝了他和自己女兒的一段對話,讓人很是感動,尼可拉斯已經是三個孩子的外公了,是因為他有勇氣面對這一切,並且對父親的歷史罪責勇敢的懺悔使得自己的女兒更加有勇氣,樂觀堅強的生活。尼可拉斯·弗蘭克也談了自己的擔心,擔心有一天德國經濟不穩,德國骨子裡那種對少數族裔歧視的傳統會再度湧起。

- 阿蒙·吉奧斯

阿蒙·吉奧斯,也有翻譯成「阿蒙·葛斯」,波蘭普拉紹夫集中營的指揮官。他就是大名鼎鼎的電影《辛德勒的名單》中約翰·范恩斯飾演的殘暴納粹軍官的原型,嗜血成性的他,把射殺嬰兒當做一項「運動」。看着中槍的人痛苦地緩慢倒下,他會覺得格外興奮。據說,他曾親手殺死500名猶太人。

莫妮卡·赫爾維參與拍攝時65歲,她是阿蒙·吉奧斯的女兒。莫妮卡是由母親帶大的,對於父親,她只能通過家庭合影來了解。她對父親的印象原本是美好的,可後來,發生了一件令她印象特別深刻的事。那是在1958年,當時她還不知道父親的惡行。在一家咖啡館,一個男人在洗碟子,他的袖口挽着,露出集中營里常見的文身圖案。莫妮卡表示好奇,這個男人告訴她,他曾在普拉紹夫集中營待過。「哦,我爸爸曾是那裡的軍官。」她說了幾次,這個男人一下子怔住了:「你爸爸是阿蒙·吉奧斯?,波蘭人不叫他吉奧斯,叫他傑斯,那個殺人狂,納粹豬」莫妮卡沖他點頭。但這個男人講了她父親在集中營里的暴行,然後,指着咖啡館的門對她說:「以後別再來這兒。」莫妮卡開始向母親刨根問底。母親最終承認,她的父親「可能殺過幾個猶太人」。當她追問父親到底殺了幾個猶太人時,母親「變得如同一個瘋女人」,用一根電線抽打她。莫妮卡沒有從母親那裡得到全部答案。1983年,莫妮卡的母親自殺了,因為她無法接受自己曾經愛過的男人,竟犯下如此滔天罪行。後來,莫妮卡通過電影《辛德勒名單》了解了父親犯下的恐怖罪行。離開影院后,莫妮卡眼前總是浮現齣電影中的一個畫面:清晨,父親坐在陽台上,透過狙擊槍的瞄準鏡監視下面幹活的囚犯,誰稍有遲鈍,便一槍將他打死。在紀錄片的拍攝過程中,她見到了一位曾飽受父親摧殘的猶太受害者。莫妮卡一邊聽着他對父親的描述,一邊擦眼淚。莫妮卡講了作為這名暴徒的女兒的感受。她說:「如何把父親和殺人犯聯繫在一起?我的身體里有多少殺人犯的基因?所有這些想法無時無刻不在折磨着我。」

紀錄片中五位納粹高官的子孫,他們年齡當時都很小,不是歷史的直接參与者,但是都以巨大的勇氣和良知,克服自身心理、父輩的罪行、家族成員的反目等巨大的壓力,勇敢的承擔起對父輩們罪行的清理,那種負疚感與實際的行動贏得了許多被害者的理解與諒解。有些人犯下的罪行永遠無法被原諒,但是歷史同樣需要一個真相,後人不是只記住一兩句懺悔的話語,更要儘可能多的了解發生過的到底是什麼?沒有歷史真實的記憶,任何道歉都是蒼白的。■

Be the first to comment