一個國家的國際地位總是與其經濟實力成正比。近代取得世界霸主地位的大國(英國、美國)在經濟規模和生產力水平方面均達到世界領先。德國、日本、蘇聯等挑戰霸權失敗的國家,經濟規模和生產力水平都和霸權國有較大差距。

大國崛起失敗的因素分析

一、 崛起失敗的經濟因素

歷史上,大國崛起失敗直接的經濟原因主要表現為四個方面:

1、沒有與時俱進地塑造經濟核心競爭力,難以再長期可持續地提升生產力。

一些曾經領先的傳統海洋大國在經濟上被趕超甚至被邊緣化。在大航海時代,經濟的核心競爭力是開拓新的殖民地和市場、海上的航線。但是在18世紀工業革命以後,科學技術、商業模式創新成為新的核心競爭力。英國抓住了這一先機,取代了傳統葡、西、荷三個傳統海洋大國的地位。

2、未能充分解放和動員能夠適應新時代生產方式的人力資源。

一戰前的德國和俄羅斯、二戰前的日本在現代化過程中,保守落後階層實際上起了主導作用,使得技術和生產方式變革的收益更多地為保守落後階層所獲取,新興的資產階級則在很大程度上被排斥在外,廣大農民或農奴則依舊被束縛在土地上並受到嚴重的盤剝。

蘇聯的社會主義建設時期以計劃和指令配置資源的方式,儘管在一些領域和特定時段顯示出強大的動員能力和高效率,但是在更廣泛層面上抑制了個人和企業的自主性和創新。

3、資源的錯配和經濟結構的扭曲。

一個國家如果未能處理好資源在財富創造與擴軍備戰之間的平衡,很容易招致衰落和失敗的命運。歷史上的荷蘭、法國、德國、日本以及蘇聯都曾在軍備擴張中投入太多資源,擠佔了創造財富的經濟資源。

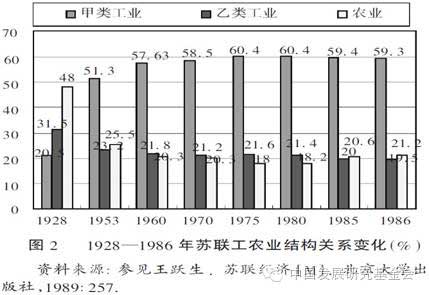

此外,經濟結構的嚴重畸形也導致經濟失去可持續性,使得經濟中嚴重的資源浪費和短缺並存,削弱了國家長期競爭的基礎。蘇聯經濟就是突出的例子。

4、後發國家的追隨慣性。

相對於英法等老牌強國,德國、日本、俄羅斯/蘇聯等國家都屬於後發和趕超國家。這些國家在低起點的基礎上,通過技術上低風險的模仿往往可以獲得超常的增長。

長期的追隨慣性使得後發國家忽略了技術積累和創新,無法適應從追隨者到領先者的身份轉換,以及由此而來的巨大創新風險。

5、沒有充分利用好自身的規模和速度優勢。

從歷史上看,國家衝突最容易發生在霸權國和挑戰國實力相近的時候。後發大國在成長初期,往往能夠獲得較快的增長速度。

此時,後發國家如果不能利用人口和資源的規模優勢實現對既有霸權國的經濟總量的快速超越和擺脫,反而因為國內的樂觀自大情緒而膨脹,就容易被霸權國的挑釁所牽引而背離發展的主線。兩次大戰前的德國是典型的例子。

在直接的經濟原因背後,制度原因更加關鍵,以下兩個方面的因素尤其值得重視:

第一,缺乏鼓勵創新和生產力發展的基礎性制度。

英國能夠抓住工業革命的先機並非偶然,這與其產權、專利、貿易以及司法等方面的基礎性市場制度有密切關係。相反,一些傳統海洋大國的衰落以及一些新興大國缺乏相關的基礎性制度,因而不能激勵資源向具有更高生產率的部門配置。

第二,對國家主導體制的依賴。

後發國家由於初始條件不利,在發展初期通常需要過度依賴行政主導發展經濟,這是必要且必然的選擇。

這樣一種國家主導的體制一旦形成慣性,就容易擠出社會和市場的發展空間,難以建立起能激勵普遍、持久的創新的機制,也不能形成合理的創新成本分擔機制。加上大眾動員機制,決策失敗的風險與後果被加倍放大。

二、 崛起失敗的社會因素

一個社會群體的結構、行為及互動關係會對一個國家經濟、政治乃至外交、軍事等各方面產生影響。

從社會角度看大國崛起失敗,有以下幾個方面的特徵值得引起重視:

首先,落後的階級在社會中佔據主導力量,抑制了新興階級和階層的崛起。

一戰前的德國、俄羅斯,以及大革命前的法國,地主階級和權貴階層在社會中扮演了主導力量,他們或是拒斥建立統一的市場和工業化,或是在工業化和市場化過程中利用特權過度地攫取利益和壓榨新興的資產階級和勞工,因而抑制了新興階級的崛起、經濟的發展以及政治的民主化。

其次,社會兩極分化嚴重,中產階級疲弱,催生極端勢力。

一戰後,德國戰敗,在不平等的凡爾賽條約下,協約國向德國無度索取戰敗賠償,導致德國在20世紀20年代經歷了惡性通貨膨脹,使得中產階級普遍破產,為納粹的社會動員準備了黨員骨幹。

日本在明治維新後,軍隊成為社會中相對民主、高效和更注重業績考核的部門,由於經濟結構的畸形導致城市和工業部門就業吸納能力有限,大量農村的無地青年加入軍隊謀求憑戰功改變命運,構成日本軍隊屢屢「下克上」的社會原因,助燃了軍國主義。

第三,沒有處理好多民族社會的國家認同問題。

一戰戰敗後的奧匈帝國和冷戰失敗後的蘇聯都走向了解體,其共同的問題在於沒能有效解決國內民族的國家認同。

這兩個國家中都有獨立、穩定且規模(力量)較大的民族聚居區,不同民族之間語言互不相同,文化上也缺乏互動交融。

此外,因為地理區位造成的發展差距很容易在形式上表現為「民族分層」,構建國家認同就更加困難。一旦維繫各民族統一的紐帶被削弱,國家就很容易走向解體。

第四,國家權力過分膨脹,過多地入侵社會領域甚至消除了與社會的界限,反過來損害了國家的自主性。

一旦國家權力無限擴大,導致國家與社會二合為一,國家就難言有自主性和獨立性。國家政治也會因此受到宗教因素(如哈布斯堡王朝)、特定種族(納粹德國)、特定黨派和意識形態(如蘇聯)的捆綁,背離了國家意志與利益。

社會過於弱小還有一重副作用,即在強勢國家的背景下,社會容易被動地動員,因而無法對國家的錯誤行為進行糾正,從而使錯誤決策的後果被放大,造成巨大的政治代價。

三、 崛起失敗的政治因素

對大國崛起失敗的政治因素的考察側重於一個國家的政治權力結構以及權力的運用,重點有以下幾個方面的教訓:

第一,脆弱的頂層權力結構。

德國、日本選擇以戰爭手段挑戰世界秩序,與其國內脆弱的政治結構,特別是脆弱的頂層權力結構密切相關。

德意志帝國有皇帝、帝國宰相、聯邦議會和帝國議會這四大權力支柱,但實際上是皇帝與宰相的雙頭體制。

俾斯麥本人的政治才能,加上德皇威廉一世的支持,雙頭體制能夠成功運行。但是威廉二世繼位後,由於皇帝和宰相的衝突,這一制度失效,皇帝的個人野心膨脹使德國在一戰中葬送崛起成果。

日本的憲政架構缺陷更明顯。明治維新的實質推動者是帶有軍事封建集團性質的藩士,這就使得政治架構中軍部擁有超然的地位。沒有軍部的首肯政府無法組閣,中央政府也一直無法清除藩士力量極端思想的影響,日本走上軍國主義擴張道路幾乎無可避免。

第二,政權依靠落後力量。

在普魯士統一德國後,代表落後農業資本主義的容克貴族地主控制了議會的主要議席,操控德國的經濟與外交政策為自己的利益服務。例如農產品保護政策,導致新興的工業發展困難。

俄國沙皇政權的主要依靠力量也是大地主和軍事貴族,導致其資本主義帶有高度落後、保守的封建特徵。

第三,政治架構缺乏包容性,精英吸納機制狹隘,利益表達與協商機制缺失,從而損害了國家的能力和活力。

政治體系吸納精英的渠道越狹隘,政權依靠力量就越趨於保守,新興階級的精英就更加難於進入體制,形成惡性循環。這使得國家對新興階級、利益集團以及民眾訴求的協調能力、政治整合能力越弱。國家無法有效代表各階層的利益,一旦遭遇重大危機,被排斥在體制外的新興精英階層和下層民眾的不滿會迅速爆發,威脅國家的穩定。

第四,民族政策失效失敗,各民族在政治上的分割分裂,埋下國家解體的禍患。

奧匈帝國就曾以政治和制度固化了民族之間的隔閡,造成國家權力實質上的分割化。奧匈帝國境內民族數量繁多,一直用舊式宮廷政治中的贖買方式來替代平等的民族政策,嚴重影響了政府與軍隊權威的貫徹執行。

四、 大國崛起失敗的外交因素

大國崛起是一種國際體系現象,在很大程度上取決於能否通過外交妥善處理好與其他大國的關係,大國崛起失敗在外交方面的因素有以下幾個方面:

第一,缺乏前瞻性的國際體系構想,價值觀表述缺乏合法性基礎。

歷史上,成功崛起的大國都把握甚至引領了當時的歷史潮流,建立了與自身實力相符、且能夠得到較廣泛支持的規則體系和價值觀。

荷蘭開啟了新的更加開放和廣泛的全球聯繫;英國推動了現代憲政制度、國家財政制度、自由貿易體系等的創建;美國拓展了自由貿易體系,提出了以人類自由為主體的價值觀闡述。

相反,德國和日本對國際體系的構想更多地關注了當時國際叢林的黑暗一面,將正在走下坡路的殖民主義和領土擴張作為仍將長期持續的世界潮流,進而錯誤地發動戰爭以追求「陽光下的地帶」/「生存空間」、和「大東亞共榮」。德、日這些國際體系構想和價值訴求,不論在價值觀上還是實際利益上,都無法得到廣泛的認同,因而從根本上缺乏合法性基礎。

第二,外交戰略上缺乏耐心與定力,急於挑戰既有霸權,陷入戰略上的冒進與冒險。

德國在19世紀70年代步入了發展的快車道,並抓住了第二次工業革命的契機。在錯誤的國際體系性質認定和價值觀下,這種實力的迅猛增長成為了民族主義和軍國主義的助燃劑。

整個社會從上到下都瀰漫著一種的激昂情緒,產生對自身的過高定位以及對自身影響力的過高預期,急於在改變世界格局上有所作為。

外交戰略耐心缺失的表現,一是在外交戰略上拋棄了能夠為本國實力鞏固贏取時間的均勢策略,表現得更富有侵略性,忽視了國際形象的塑造,導致了外交孤立;

二是面對既有霸權國的誘導性挑釁缺乏警惕和審慎。一旦戰爭爆發,對本國與對手的實力對比缺乏系統的評估和理性認識,軍事和外交戰略制定過於理想化,從而不可避免地招致失敗。

第三,結盟上的戰略性失誤,輕率地棄置已積累的外交資源,使國家過早地陷入戰爭風險並屢屢受盟友的拖累。

在威廉二世時期,德國在向英國伸出橄欖枝的同時,又毫無節制地推行以爭奪世界霸權為目標的世界政策,最終導致英德關係的破裂。不僅如此,德國沒有意識到與奧匈帝國的結盟延長了其風險鏈條和戰爭的易感性,最終被動地捲入戰爭並以戰敗告終。

在二戰中,德國重蹈覆轍,在與英國的戰爭未結束的情況下撕毀《蘇德互不侵犯條約》對蘇聯開戰,再次陷入東西兩線同時開展的局面。還因為與意大利的結盟被拖入北非戰線,影響了其在歐洲的戰局。

五、 崛起失敗的軍事因素

軍事實力的增長及其有效運用是大國實力的重要組成部分。對於軍事因素在大國崛起進程中的作用,需要辯證看待:

一方面,國防力量的提升和軍事手段的運用對國家統一、國家利益的維護和拓展、民族意識的形成有積極的作用;另一方面,對軍事手段的迷信和濫用,使其凌駕於國家經濟、政治正常的發展之上,則往往是導致大國崛起失敗的重要原因。

從日本、德國、蘇聯等國的崛起失敗案例來看,軍事方面有幾個教訓值得注意:

第一,落後和錯誤的安全觀往往是導致崛起大國軍備擴張、引發衝突的重要誘因。

德國和日本國土狹小缺乏縱深和資源,俄羅斯(前蘇聯)缺少不凍港,這些地緣政治的突出短板導致這些國家長期缺乏安全感,誘發這些國家加強軍備,甚至以攻為守爭取主動,帶來一系列連鎖的反應乃至軍事衝突,反而失去了和平發展的良機。但實際上,「國家安全」是政治、經濟、軍事等多方面因素平衡的結果,而不單一取決于軍事。

第二,片面追求軍事勝利並被短暫勝利所帶來的利益所誘惑,偏離國家長期的戰略目標和根本利益。

軍事鬥爭是維護國家現實利益的手段之一,軍事上的勝利是「手段」而非目的,其功能和實際作用有限。

九一八事變中的日本以及二戰之初的德國,都從軍事上的冒險中獲得了巨大利益。儘管當時國內一些人士反對進一步擴大戰爭,守住既得利益,然而初期軍事冒險所帶來的利益如此巨大,使得政界軍界主流的貪慾不斷被刺激擴大,超出資源支撐能力,最終走向徹底的失敗。

第三,片面追求軍事效益,造成外交和道義上的消極後果。

無所顧忌地濫用軍事手段,付出外交和道義方面的代價,常常使軍事勝利變得得不償失。德國作為一次大戰的發動者和「侵略者」,被置於國際法與道義的審判席。後來又發動無限制潛艇戰,將美國推入對立陣營,最終陷入被動和孤立。

第四,過於突出軍事鬥爭要求,使國家的發展道路偏離了正常軌道,扭曲了經濟結構。

當後發國家試圖以超水平軍備與先發國家對抗,就需要把國民收入較大比例投入軍備生產,忽視甚至壓抑民用部門發展。

及至戰時,經濟結構正常的國家以民用部門作為稅收來源,刺激軍事工業發展;經濟結構扭曲的國家將軍事儲備消耗殆盡,不斷壓榨農業和一般工業部門,使得經濟枯竭。

二戰至最後階段,德國為了軍事支出不斷壓榨一般經濟部門,以致引起反戰情緒和經濟潰敗。

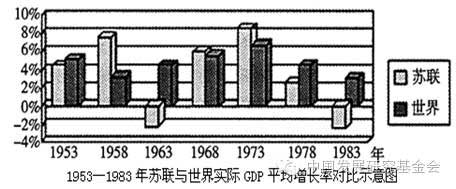

冷戰時期蘇聯將過多資源分配于軍備競賽。國民收入的15%以上用于軍事消耗,致使國民經濟失去持久增長基礎。

第五,強化了專制集權,扭曲了政治制度。

當國家在其政治生活中賦予軍事因素以過大權重時,軍事上的集權要求就可能反作用於政治體制,促使政治體制走向專制,甚至使軍事凌駕於政治之上。

德意志第二帝國和明治維新後的日本,都施行了形式上的普選制和代議制。然而,由於軍事因素在帝國前期崛起過程中的突出作用,軍隊地位被過度抬高,形成了軍隊與政府平行的運行機制。

中央政府和議會對軍隊約束力的缺失,使國家難以對國防建設、社會動員以及運用軍事手段等重大政治問題實施有效把控,成為政體上的重大漏洞,國家戰略和對外政策也因此無法實現協調同步。

第六,縱容軍國主義,扭曲了意識形態。

由於崛起中的社會對實現國家富強的急功近利心態,歷史遺留的屈辱感,以及既有霸權主導下的不公正國際環境對民眾心理的刺激等因素,社會情緒極易走向偏執。

軍國主義主張國家政治、經濟、社會各個方面的軍事化,並將侵略擴張作為國家生存和發展的基礎,正迎合了這種偏執的社會情緒。

當大國處於社會變革尚未完成,社會分配、公民權益和政治民主等問題尚未得到有效解決的歷史階段,統治集團往往對軍國主義和狹隘民族主義持縱容和利用態度,並傾向於將外部鬥爭和對外擴張作為轉嫁內部矛盾的重要途徑。

但民眾(也包括社會精英)情緒一旦被軍國主義點燃,就很可能朝着超出理性控制的方向發展,構成國家戰略決策偏差的重要社會心理基礎。

六、 崛起失敗的文化因素

文化是一個社會或群體所共享的價值、觀念、知識和行為規範的總和。

文化作為一種隱性制度,既塑造着一個國家政治、經濟、社會的面貌,又深受這些因素的影響。

從文化角度看大國崛起失敗,有幾個方面的教訓值得注意:

第一,落後的文化禁錮了經濟發展的空間。

封建文化強化了社會結構中的等級和秩序,使得經濟缺乏包容性,無法吸收和容納創新,導致國家失去發展活力。

此外,意識形態對抗使得國家偏離正常軌道,導致國家陷入曠日之久的戰爭和對抗中,擠佔了發展的資源,損害了經濟可持續性的基礎。

第二,從政治層面看,落後的文化也使政治體系失去了包容性和自我完善能力。

在納粹德國和日本,仍保留着濃厚封建傳統和等級觀念,對領袖的絕對服從內化為社會的價值觀。在重大軍事外交決策中,尤其依賴於領袖的才能以及運用理智折樽沖俎。對於領袖所犯的錯誤,即使被意識到也少有人能夠指出並且予以糾正。

尚武的文化傳統演變為軍國主義,和極端的民族主義思潮相結合,成為驅動德國和日本走上對外軍事擴張的重要因素。

第三,外來文化與本土文化融合缺乏長期、系統的戰略,文化現代化動員不充分,阻礙了社會的現代化。

德意志第二帝國、沙皇俄羅斯、明治維新後的日本,都有在最高層自上而下推動的文化「西化」(現代化)過程。

但是這些依賴少數領袖開明意識推動的西化,在內容上是選擇性和功利性的,而且在方法上也急於求成,缺乏長期性和系統性。

因此,在這些國家均沒有妥善處理好外來文化與本國文化的有機融合問題。主張文化開放的勢力與主張本土優越論的勢力的對抗,導致現代意識在許多核心的領域難以注入,留下了激進民族主義和極端思潮的溫床。

此外,文化開放性和包容性的缺失,也導致了社會迫害,損害了國家的形象和政權的合法性,加劇了國家的人才外流。競爭對手國家則採取了相對包容性的文化政策,延攬了大量的人才,促進了本國的發展。

大國崛起失敗對中國的啟示

大國崛起的支撐要素包括經濟、社會、政治、軍事、外交、文化等。在特定的時空條件下,這些要素的重要性和優先性並非同一,在不同時期應有所側重。

面對複雜的內外條件,我國要成功實現崛起,需要在戰略上建立一個清晰、合理的框架。

首先,我國應堅持以經濟建設為中心,將經濟性崛起放置首要和基礎性地位;

其次,在經濟發展提供有利空間的基礎上,完善政治(治理體系)和社會建設,為經濟和社會的發展提供製度上的保障,實現制度性崛起;

第三,在內部硬實力充實提升的基礎上,積極推動國際秩序的調整,加快文化軟實力的構建,實現道德性崛起;

最後,加強軍事建設,為自身發展和新國際格局提供保障,實現軍事性崛起。

一、 實現經濟增長動力和主導力量的雙轉換

外延型增長方式和國家主導經濟發展是中國經濟長期以來的兩個突出特徵。

外延型的增長方式以資源要素投入擴張為動力,這種發展模式已經面臨突出的瓶頸,必須要轉向以技術進步和創新為動力的內涵型增長。

在經濟發展的初期,我國與世界前沿國家差距巨大,具有後發優勢,通過由國家主導資源在優先領域的配置以及追隨模仿,以較小成本實現較快的發展。

隨着與世界前沿國家差距的縮小,我國的後發優勢漸消,需要更多地承擔創新的風險和成本,國家主導分配資源的局限性將日益顯現,需要由市場主導資源配置。

因此,實現經濟增長動力和主導力量的雙轉換,是我國經濟崛起的必由之路。

要實現這一目標,在經濟上需要多方面的舉措:

第一,完善有利於創新經濟的制度基礎設施,建立創新激勵和成本分擔體系。

隨着中國從追隨者向領先者身份的轉變,迫切需要將加強產權以及知識產權的保護提上政策日程。

此外,還需要建立普惠式(而非特惠式)創新支持政策,完善商業法律體系和司法制度。探索新型的政府與社會在創新領域的合作模式,建立合理的創新成本分擔體系。

除了少數事關國家安全和公共利益的領域外,大幅度放鬆對技術和商業模式創新的管制,降低創新的成本,減少對創新方向和方法的行政性干預。

第二,將科技、人才、製造業作為經濟競爭力的三個基本支柱。

在科技領域,不斷完善國家科技創新體系,建立由政府、企業、科研院所及高校、技術創新支撐服務體系構成的完整而有活力的創新生態系統。

在人才方面,需要創新人才培養機制,加快發展以人力資本開發為中心的發展型福利體系。

在製造業方面,一方面要結合新的技術和商業模式予以轉型升級,另一方面需要盤活在轉型升級過程中產生的冗餘資產。

第三,有序但堅定不移地融入全球經濟體系。

在風險可控的前提下有序融入全球經濟體系,對我國有雙重的重要性:

在經濟上,這是我國進一步深化市場經濟改革、充分高效配置國內國外兩種資源的必由之路;

在外交和政治上,這也是我國進一步鞏固與世界各國的經濟紐帶,構建利益共同體,拓展外交空間的根本性舉措。

第四,充分利用中國的空間、人口和市場規模實現對主要大國的力量超越和擺脫。

儘管我國在較短時期內還難以在人均水平上實現對主要發達國家的超越,但可以在較短時期內依靠規模優勢完成總量上的超越和擺脫,避免形成較長期的力量僵持。

此外,隨着中國經濟的發展和國民購買力的提升,應藉助巨大的市場規模優勢實現特定行業的趕超,逐步掌握標準制定權以及定價權。

第五,進一步理順國家與市場關係。

全面落實「讓市場在資源配置中發揮決定性作用」的決議,在法治的基礎上完善政府與市場的分工,形成兩者良性協作格局,兼顧效率與公平。

在當前,特別需要抑制分利集團對改革成果的掠奪,提高經濟的包容性和可持續性。

二、 構建中國特色的國家治理體系

虛實結合,構建中國崛起在政治上的合法性和正當性。

實的方面,建立在治理的績效和過程的正確上;虛的方面,建立在話語體系的構建上,提高合法性敘事的能力和水平。

結合歷史上大國崛起失敗的教訓,主要有以下幾個方面的建議:

第一,建立全面的治理績效評估體系,識別和補足績效短板。

從發展結果來看,改革開放以來,我國在國家治理上取得的成就是輝煌的,但也在經濟與社會發展的公平性、可持續性以及決策機制的民主化和科學化上留有短板。建立全面的治理績效評估體系,有助於進一步識別這些短板並在政策上予以回應和補足。

第二,從現代治理體系的核心要求出發來構建程序正當性。

現代治理體系要求具有民主、參與性(包容性)、透明性、回應性、可問責性和高效的特徵。

在參與性(包容性)方面,重點完善人大和政協制度、人才選拔制度、選舉制度和民主集中制。將更廣泛的社會精英吸納到執政黨、政府、立法機構以及政協中來,使各階層的利益關切得以表達,提高決策的民主化與科學化,使權力的運用有合理的規範和制約。

在透明性方面,加快推進政務公開,建立政府與社會的戰略溝通機制,使政府行為更加規範和可預期,也有助於社會公眾對政府的理解與監督,形成有益的約束。

在回應性方面,要密切關注社會的核心與合理的期待,同時避免被民粹情緒所左右。

在可問責性和效率方面,結合前述的政府績效評估機制,形成基於科學合理績效的問責制度,促進政府進一步提高效率,改進效能。

第三,重構合法性的話語表述體系,提高敘事能力與水平。

儘管改革開放以來我國在治理績效成就非凡,但是這些往往沒有能夠在現代語境下被良好表述。

因此,當前亟需重構政治體制合法性的話語表述體系,儘可能在國內、國際能夠被充分理解和容易接受的概念框架下重新闡述中國體制,講好中國故事。

第四,釐清國家(政府)與社會的邊界。

當前我國處於經濟社會轉型期,各類社會矛盾高發。

在強政府-弱社會的環境下,國家成為無所不管的家長,表面上是政府對社會有了更多的控制和主導權,實際上則使許多社會問題都成為了政治問題,使執政黨合法性的風險鏈條被無限延長,最終侵害執政合法性。

政府需要在法治的前提下與社會劃清界限,並與社會相互賦權,形成良性互動與協作。

三、 建設包容團結的社會

在我國的社會轉型過程中,個人和組織的身份日趨多樣化,利益和價值觀念也趨於多樣化與複雜化,這增加了社會治理的挑戰,也帶來了新的資源。

我國當前較為迫切的社會問題,主要還是社會階層的固化和衝突,以及一些邊疆地區的民族和宗教問題。

如果不能妥善地解決社會融合團結問題,容易因為內部經濟危機的衝擊或外部勢力的干預,引發嚴重的社會衝突並導致政治上的危機。

因此,建設包容團結的社會是當務之急。

第一,以普惠性和統一的社會福利政策以及基本公共服務為抓手,縮小經濟社會發展的差距,促進社會階層間的流動性,加強公民的國家認同。

我國當前的福利與公共服務安排之間存在因為城鄉、地區之間的分割,在一些情況下甚至制度化地擴大了階層與人群的發展差距,這是造成社會與政府、不同群體之間緊張和對立的一個源頭。

國家需要在基本的福利和公共服務安排上做到公平、普惠和可持續,才能讓公民更真切地感受到自身福祉與國家發展緊密聯繫在一起,從而推動國家認同。

通過國家制度的托底,也可以幫助中下階層應對各種危機的衝擊,避免他們被極端思潮所裹挾,走向暴力化。

第二,完善民族關係,促進民族融合,構建各民族對國家的集體認同。

堅持「政治一體」與「文化多元」,弱化民族身份差別,避免身份認知的單一化,促進身份認知的多元化和利益關聯的多樣化,構建民族之間的價值和利益共同體。

警惕和重點防範出現民族階層化,避免民族身份與地域、宗教、經濟社會地位的耦合。

改革民族優待政策,避免出現漢族公民和「少數民族」公民之間的系統性制度化區隔,突出以個人為單位的「事實上的平等」。

積極推動民族融合,包括族際通婚的血緣融合、經濟一體的利益融合、語言文化的雙向學習。注重在法律以及司法上,不搞民族和宗教特殊化。把握世界民族議題的變化,防範國際干預。

第三,完善社會治理體系,鞏固基層社會結構。

要避免社會問題政治化,必須允許社會在一定程度上的自治,自我協調利益分歧和消解矛盾,從而將政府解放出來。

社會治理體系的構建需要主體和平台,因此應加快推進有關社會組織登記註冊制度的改革,同時加強對社會組織的引導和監管。

此外,應積極探索政府-社會組織-私人部門的新型合作機制,搭建多樣化的三方溝通平台,鼓勵企業履行社會責任,鼓勵公益性社會組織以及社會企業的發展,積極制定相關的規範和標準以推動社會影響力投資。

四、 推動構建公正包容的國際新秩序

在國際秩序構建上,需要堅持「量力而行,有所作為」的方針。在自身已經具備相當力量的情況下,想要置身事外不作為,不僅做不到,而且會帶來沉重的後果。如美國在一戰結束後拒絕參加國聯,最終將自身捲入二戰,付出慘重代價。

但是,要在國際新秩序的構建上有所作為,還需要在戰略上作出審慎的安排。

第一,處理好與美國的關係。

中美關係是我國建立新國際秩序的題眼。

在核武器時代,「恐怖平衡」使大國爆發直接戰爭的可能性幾乎可以排除,這為中美提供了和平的前提。

中美之間合作的利益大於對抗,但引發雙方對抗深層次因素仍然存在,雙方在局部的衝突仍有可能爆發。

從中美雙邊看,需要相互申明各自的核心利益關切(紅線和底線),有效識別和評估合作的利益,建立更加密切的多渠道的溝通機制,建立常態化分歧和危機管控機制。

從中國單邊看,不貿然挑戰構成美國霸權兩個關鍵要件(軍事和美元),但可以穩步而有節制地充實軍力和擴大人民幣在國際貿易和投資中的使用;在一些美國亟需支持的事務上,如反恐、氣候變化、能源安全、經濟增長等,有條件地進行戰略捆綁。

第二,妥善處理好台灣問題以及與周邊國家關係。

處理好中美關係,我國與周邊國家之間的關係就解決了一半,但仍存在若干風險點,主要是台灣問題、與日本的歷史遺留問題和釣魚島問題、南海問題以及與印度的邊界問題。

台灣問題是底線,島內島外利益相關方改變現狀的概率較低,但是在島內社會矛盾突出和民粹思潮下,不排除有被引爆的可能,需要在社會領域和政治上有更富建設性和進取性的安排。

在歷史遺留問題處理上,需要有歷史理性,重點是把握好現實利益格局,態度明確,行為克制。在海上爭議島嶼的處理上,要在「擱置爭議、共同開發」的框架下獲取儘可能大的實利。

第三,構建面向未來的新一代國際關係價值觀體系,為新國際秩序的構建提供合法性。

在未來數十年裡,「可持續」、「多極化」、「多樣化」、「公平發展」將成為國內和國際發展的共同訴求,並且有別於過去某些發達資本主義國家追求霸權、依靠經濟和武力搞價值觀輸出的做法,也符合我國當前作為發展中國家的身份和訴求。

中國關於樹立「正確義利觀」、以及「利益共同體、命運共同體和責任共同體」等表述正贏得越來越廣泛的道德認同,具備了成為下一代國際關係核心價值觀的潛力。

在此基礎上,未來還需要進一步豐富和完善關於價值觀的表述,形成思想和理論體系,這是一項長期性系統工程。新的價值觀體系不應摒棄上一代價值觀中已經得到廣泛國際認同的概念,而是要加入中國的視角和表述。新表述的提出,需要充分考慮國際社會的常識和可理解性、可接受性。

第四,中國當前應在現有國際秩序的框架中延續發展,以「增量改革」推動國際秩序的變革。

中國是現有國際秩序的受益國。得益於加入世界貿易組織和全球產業鏈分工,中國成功拓展了國際市場中的份額,帶動經濟快速增長。

拋棄現有秩序體系另起爐灶並不符合中國發展利益,中國也還缺乏必要的能力。對於目前國際秩序中不合理、不公正的因素,中國應當積極尋求內部改革,推動建立向全世界開放的新型組織和協定,完善國際法規和制度。

此外,在內部改革求之不得時,有節制地建立對現有秩序具有補充性和建設性的平台和機制,也有助於贏得國際支持,減少與霸權國家和周邊國家的潛在衝突。

五、 提升中國文化軟實力

大國崛起需要系統的文化準備,才能同時贏得國內和國際的認同,並為經濟和社會的良性發展以及現代國家治理體系的完善夯實基礎,消除大國崛起路途上的各種陷阱和隱患。

第一,文化準備的核心是提出具有普適性和前瞻性、能反映中國身份和視角的價值觀。

價值觀是文化的核心,目前我國已經在核心價值觀方面做出了可貴的探索,但要走的路還很長。

價值觀只有簡潔易懂、深入人心才有生命力,反映當前國內和國際社會的迫切需求,才能產生內部凝聚力,形成對外吸引力。

第二,在文化發展上,需要有定力、自信和耐心,將「開放」作為促進文化繁榮和保持活力的第一原則。

在堅守價值底線的前提下,允許不同的觀念、方法和文化形式充分傳播、競爭,沒有開放性就沒有包容性,也就談不上真正的百花齊放。

文化的僵化和退化源於封閉自守,沒有開放,就難以吸收真正符合時代要求的新價值資源,只有打破包裹價值觀的話語外殼,才能實現國內與國外、歷史與當下、以及國內不同族群之間不同文化的有機融合和更新。

需要注意的是,面對價值觀念的競爭,要注重話語體系的對接。在共同的概念平台上正面對壘,避免將公認的價值觀念和規範貼上「西方」或「敵對」的標籤,導致誤解和錯判。

第三,在文化傳播和推廣的過程中,國家需要有所節制。

需要藉助社會和市場的力量塑造本國文化形象,傳播核心的價值理念。國家/政府的身份太強化,目的和指向太直接,反而容易因為官僚化的運作導致事倍功半甚至適得其反。

國家的角色是在法治的前提下,捍衛人類價值底線,通過良好的治理為文化的繁榮提供製度基礎設施。

第四,明確不同領域文化建設的重點。

在經濟領域,需要倡導「誠信」、「敬業」的商業倫理和「創新」的價值取向,同時堅持儒家文化圈內的優秀商業文化。

在社會領域,文化工作的重點是增進族群之間的理解和社會團結。在政治文化上,應繼續將反封建作為重要任務,發掘和吸收傳統和外來政治文化中的優點,形成具有中國特色的政治文化。

六、 加強國防建設,為國家大戰略保駕護航

改革開放以來,中國重要的大局判斷是「大規模戰爭可以避免」、「和平發展是時代主題」。新時期儘管中國面臨前所未有的考驗和挑戰,但是此大局判斷仍然沒有逆轉。

在此前提下,應以自身長期穩定繁榮為發展大局,以國防和軍隊建設為國家戰略保駕護航。

第一,樹立正確的國家安全觀。

「安全」是一個相對的概念,且由政治、經濟、軍事等多方面因素決定。近現代國際社會中的國家安全,更多存在於共同利益和平衡格局中。在軍事建設中,應避免單純從軍事角度追求「絕對安全」。

第二,新時期中國軍事建設應秉持正確義利觀,以保障和平發展和世界正義作為目標。

在和平崛起的發展框架下,中國軍事建設的主要目標不應是尋求軍事霸權,而應當以保障人民生命財產安全、保護公民在全球範圍內的利益與自由為目標,為中國經濟社會發展保駕護航。

應明確軍事手段不是解決經濟困難的恰當辦法。中國以自身道義行動打消「中國威脅論」,將對崛起之路構成防護。

中國的國防軍隊建設,可為構建國際政治經濟新秩序提供重要支撐,從而有助於中國成為新時期領導型大國。

第三,把握有限的軍事戰略目標,與經濟發展水平相匹配。

中國的國防實力、國防建設資源仍然有限,在目前發展階段,仍需要循序漸進、注重基礎。軍事投入不應超出經濟健康發展適度的範圍,應着力避免捲入與霸權國家及周邊大國的大規模軍備競賽。

第四,處理好軍隊和國家之間的關係,確保政令和軍令統一。■

來源 | 中國發展研究基金會

Be the first to comment