中外思想界圍繞着法國大革命聚訟紛紜。兩百多年過去了,我們該如何看待這場影響了整個世界的革命?華東師範大學政治學系教授崇明長期關注西方近現代政治思想史與法國史,著有《創造自由:托克維爾思想研究》,他認為:大革命首先使民族(nation)成為現代政治的決定性因素,開創了民族國家建構和民族主義的時代。

法國大革命奠定了哪些影響至今的政治觀念和政治文化?

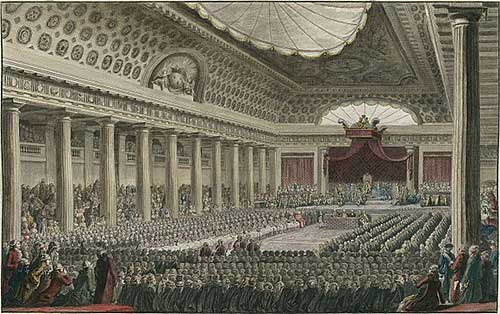

崇明:大革命首先使民族(nation)成為現代政治的決定性因素,開創了民族國家建構和民族主義的時代。法國的民族意識和民族建構在大革命前就已經經歷了長期的發展,但是直到三級會議的第三等級代表在1789年6月17日宣布成立國民議會,才第一次明確宣告了民族是最高主權的掌握者。大革命延續了以國家建構民族的過程,民族的利益和統一成為政治的最高原則,無論是1791年立憲君主制的憲法還是1793年的共和制憲法都強調國家的統一不可分,1958年憲法也寫入了共和國不可分割的原則。

大革命的民族建構的重要內涵是把人民與民族等同起來,確立了人民主權。在西耶斯著名的「什麼是第三等級」的小冊子中,他把第三等級等同為民族並號召把貴族從民族中排除出去。大革命在平等原則的基礎上通過摧毀特權、等級制、貴族制和君主制的方式建構了人民。革命者在很多方面有意識地進行這一人民和民族的建構,譬如1792年的普選、建立統一的國民教育體系、反對聯邦主義、壓制地方方言等等。革命者強調法國人要成為其他民族的榜樣,他們要使法國人再生為新的民族。民族建構、人民主權、民族再生這些觀念及其在法國的實踐後來深刻地塑造了現代政治。

同樣重要的是,法國人在1789年頒布的《人權與公民權宣言》和美國的《獨立宣言》一起使得人權成為現代政治的基礎性原則。《人權宣言》宣稱對人權的忽視和蔑視是導致公共災難和政府腐敗的主要原因,人生而自由平等,政治聯合的目的就是保護諸如自由、財產、安全和反抗壓迫這些自然、神聖、不可剝奪的權利。相比於《獨立宣言》而言,《人權宣言》更為集中地總結了現代自然權利政治哲學的要旨,更為完整地宣告了人權的內涵及其相應的政治安排,如民族主權、權力分立等等,為現代人權話語及其政治實踐奠定了基礎。在各項人權中,支配大革命的主要是平等,舊制度的摧毀和共和國的建立體現了平等的激進性。對社會和政治平等的追求及相應的共和主義乃至社會主義的訴求成為大革命留給現代政治的重要遺產。

今天西方的人權話語相比於大革命時期的《人權宣言》有什麼新的發展?

崇明:二戰以後人權話語在西方不斷發展,經過上世紀六七十年代的民權運動,人權在西方已經深入人心。今天的人權觀念是近代自然權利學說和人權宣言的邏輯推演,譬如平等觀念不但延伸,在大革命打破了社會等級之後,又不斷突破歷史在性別、職業、財富、種族、膚色、性取向等方面造成的不平等。值得注意的是,今天西方,特別是歐洲的人權話語與《人權宣言》相比存在一個重要區別。在《人權宣言》那裡,只是在民主打破了等級制度,把臣民變成不受特權束縛、約束的平等公民之後,人的自由、平等、財產等各方面的權利才真正得以落實。因此,可以說成為公民是實現人權的前提。

法國當代著名政治哲學學者馬南(Pierre Manent)提醒人們注意,1789年法國頒布的人權宣言的全稱是「人權和公民權宣言」,在十九世紀,人們關注的是人權如何在民族國家和民主政治這些政治框架中得以實現,可以說權利中公民的一面勝過了人的一面。在馬南看來,二十世紀下半葉之後,歐洲人越來越傾向於脫離政治框架、從普世道德的角度談論人權,似乎人權自身就可以成為社會組織的規則,依據人權制定法律和規則的治理(gouvernance)相對於訴諸公共商議和行動的政治取得越來越大的重要性。法律和法官、專業機構和管理人員扮演更為重要的角色,國家、公民和政治人物的重要性則不斷下降。並且,鑒於人權是自明的,民族國家是不是保護人權的根本前提,這一點也變得不那麼確定,民族國家所提供的政治生活對人的構成意義更是遭到懷疑。

近二十年來,歐盟不斷制定規則來更全面、更細緻地落實人權,試圖通過這些規則取代各民族內部的政治商議,並要求各民族接受這些規則對其主權的限制。因此歐盟有某種傾向成為具有其自身運作邏輯的、非民主的官僚機構。可以說,在今天的歐洲,人權政治對民族和民主均構成了某種挑戰,在高揚抽象普遍的人的同時開始忽視公民。應該說,今天的人權實踐在很多方面更好地表達了對人的尊嚴的尊重,但過度發展的人權話語帶來的非政治性也是當代人權實踐的一個重要挑戰。

法國大革命成為現代歷史的奠基性事件,除了以上談及的政治觀念和政治文化外,還有什麼重要內容?

崇明:革命政治和革命行動同樣造成了極為深遠的影響。事實上,我們看到革命的實踐與革命的原則和觀念之間產生了巨大的落差。鼓吹人權的革命造成了對人權的嚴重踐踏,追求自由的革命最終建立了強大的專制。死於斷頭台的羅蘭夫人的名言——「自由!自由!多少罪惡假汝之名而行」恰切地概括了大革命的悖論。然而革命的暴力和恐怖恰恰成為大革命留給後世最重要的政治文化遺產之一。大革命特別是雅各賓主義體現出鮮明的唯意志主義特徵,革命者試圖通過他們的意志和行動來埋葬舊制度、創造新法國,實現民族再生。為了達到這一目的,不惜運用暴力來摧毀所有障礙和敵人。在法國大革命中,產生了藉助意志和暴力來迅速奪取權力和建立新的政體和社會的政治行動方式,出現了藐視傳統、道德和生命而敢於以流血的行動實現革命理想的革命者。在十九、二十世紀,作為唯意志主義政治行動方式的大革命產生了許多追隨者。布爾什維克在一定程度上以雅各賓人的繼承者自居,當然在他們看來,他們要完成比雅各賓人的理想更為偉大的革命。

法國大革命中,出身司法界的革命代表和領袖為什麼沒能把革命引導到憲政和法制的軌道上?它的暴力化是如何形成的?

崇明:這是因為大革命的政治動力和政治文化要遠比法律職業的司法文化更為強大。需要指出的是,作為職業團體的律師和法律人也是舊制度團體結構的一部分,而隨着大革命對舊司法制度的廢除,他們當中的很多人也成為大革命的犧牲品和反對者。這些司法精英在舊制度中曾希望能建立起獨立於政治權力的司法體系,由他們捍衛王國的基本法,這一想法完全被大革命拋棄了。事實上孟德斯鳩的權力分立和制衡很快就在革命中走向失敗。革命者對統一而不可分割的民族和人民主權的信念使他們無法接受英美憲政的權力分立,相反他們認為承擔了人民主權的立法機構必須掌握絕對的權力,並且由於立法機構代表了人民利益而不需要什麼約束;他們否定了議會的兩院制,限制行政權對立法權的參與,拒絕司法獨立,壓制結黨結社,控制教會。主權對人權構成了潛在威脅。這裡我們顯然可以看到舊制度絕對主義王權的政治文化的某種延續。

美國1787制憲的重要關切是限制權力來維護人權,而法國革命制憲的追求則首先是建構權力來實現人權,甚至是通過民族的再生帶來法國人的再生。革命者強調人民主權的至高性和絕對性的目的是確立立法機構的神聖性,但是,悖謬的是,這一人民主權卻對立法機構構成了威脅,因為立法機構只能代表人民而不是人民本身,而一旦立法機構被認為背叛了人民,則人民自然有權利建立新的立法機構取而代之,因此民眾起義和革命獲得了正當性。正是在法國革命對民族和人民主權的絕對主義理解里、在人民主權與立法機構的張力里埋藏了暴力的可能。

不過,這並不意味着這一政治文化註定會導致暴力。大革命暴力的不斷升級至少還需要考慮兩個方面的因素。首先,革命對君主制和貴族制的顛覆引發了國內外對革命的不滿,法國和歐洲的保守勢力和反革命勢力對革命的挑戰造成的危機形勢是激化暴力的重要因素。大革命傳統左翼史學通常訴諸形勢,也就是反革命威脅來解釋乃至辯護暴力和恐怖。這顯然是理解恐怖的一個重要方面,不過需要注意的是,形勢往往並非某種客觀存在,它首先是各方面的政治決策的結果,其次對它的危險性的判斷往往是主觀的。國王對革命的抵觸,特別是1791年的國王逃跑事件強化了民眾對反革命的憤怒,而革命者在一些重大問題上的決策失誤也導致了形勢的惡化。譬如制憲議會把天主教會國有化的政策導致了教會的分裂,而考慮到當時大多數法國人特別是農民仍然是天主教徒,教會的分裂必然帶來社會的分裂。1792年路易十六希望發動戰爭,藉助歐洲的軍隊把自己和法國從革命中解放出來,但是布里索等吉倫特派也期待通過戰爭來鞏固革命和他們自己的權力,甚至建立共和制。然而,戰爭的爆發和法國最初的失敗導致形勢迅速惡化。可以說,在戰爭的問題上,革命者自己製造了不利於自己的形勢。這一定程度上是因為革命引發的權力和意識形態鬥爭構成了某種革命動力,在這一動力中,激進立場往往有助於取得支配性的地位和權力,而溫和派則通常淪為革命清洗的對象。這是理解革命暴力和恐怖時需要注意的另外一個因素。在鼓吹戰爭時,布里索宣稱戰爭將是實現「普世自由」的新十字軍東征。也就是說,在歐洲人民的支持下,法國的革命戰爭必然取得勝利,在整個歐洲實現自由和革命理念,這將確保大革命的勝利和吉倫特派的領導地位。我們看到革命彌賽亞主義與權力計算交織在一起,并行不悖,在1793年的恐怖政治的發展中同樣可以看到這一點。

那麼,法國大革命的暴力現象對思想界產生了哪些重要的影響?

崇明:暴力問題成為思想界思考大革命的重要基點。革命中不斷升級、難以駕馭的暴力成為大革命最顯著的特徵之一。革命者保守派和反革命者往往由此來辯護他們對革命和啟蒙的否定,不過在他們不無片面的論述中也確實可以看到某些對大革命的敏銳理解。

作為大革命的觀察者,記者、保皇黨人馬萊·杜龐(Mallet du Pan)分析了恐怖發展為某種政治統治形式背後的邏輯。在他看來,恐怖的建立首先是出於革命者對革命的敵人的恐懼和仇恨,但是在征服敵人之後,革命者繼而產生了對革命者自己或者說對他們的朋友的恐懼,這使恐怖變得更為狂暴,他們因為害怕自己被恐怖吞噬而加劇恐怖,為了不被殺而殺人,為了保住自己的姓名而成為獨裁者,不斷把鬥爭推進下去。杜龐看到了革命鬥爭常態化的機制:革命必然產生敵人,而在敵我對立的革命環境中,對陰謀和潛在敵人的恐懼會把並非敵人的人指認為敵人。某些革命者出於其真實的或者是為了推進革命而展現出來的激進立場需要敵人的存在,因此他們會創造敵人甚至把朋友轉化為敵人。一旦革命發展到這個階段,革命者為了避免自己被指控為革命的敵人,也就是說為了自己的安全而必須竭力掌握甚至壟斷權力,因為他們一旦權力旁落則可能淪落為革命的敵人而遭到清洗。於是恐怖統治導致掌權者不得不出於自保而不斷維繫甚至擴大恐怖,維持例外和戰爭狀態,否則它就失去了存在的正當性。

另一位著名的反革命思想家邁斯特指出革命具有某種不以人的意志為轉移的力量,所有自以為領導革命的人都成為革命的犧牲品,「絲毫不是人領導革命,而是革命利用人」。當然,在邁斯特看來,大革命的瘋狂不過是上帝對人的罪的某種懲罰,這種罪既包括啟蒙及其追隨者革命者的瀆神和僭妄,也包括君主和貴族的腐敗與墮落。不過他認為,法國人在革命的懲罰和犧牲中為他們的罪付出代價后將會得到拯救,法國將重新恢復教會和君主制的統治。顯然,這種理解完全是邁斯特的神權政治思想的一廂情願,不過左派思想傳統也在很大程度上把革命暴力理解為懲罰、犧牲和再生的途徑,雖然這一再生與神意無關,而是指向共和國和社會的更新。值得注意的是,雅各賓主義暴力雖然激發了十九世紀的革命和革命者,但也同樣引起了左派的反思。十九世紀後半期,喬治·索雷爾對雅各賓主義暴力提出了批判,認為這種國家主義的暴力不過是舊制度專制和國家理性的延續,最終只會帶來寡頭統治的野蠻,以另一種形式繼續不平等。在索雷爾看來,試圖通過暴力革命或者以普選和議會制奪取政治權力的社會主義者都陷入了幻想,因此應該訴諸普遍罷工來毀滅國家機器並且把權力分散到工會和工人組織當中。姑且不論索雷爾本人的非政治的工會主義是否也是一種幻想,但是他頗有見地地指出雅各賓主義和人民主權意識形態背後隱藏着國家主義和國家崇拜。

革命暴力所體現出來的權力濫用成為自由派反思大革命及其政治文化的出發點。這裡僅僅以貢斯當為例加以說明。貢斯當是大革命的觀察者,督政府統治時期在巴黎經歷了革命後期的動蕩。革命暴力,特別是恐怖使他認識到必須對主權加以限制。法國革命者認為只要把主權從國王轉移到人民那裡就可以解決權力的專斷和濫用問題,但是在貢斯當看來,不應該僅僅關注掌權的手,還應該對權力本身加以限制。他並不否定人民主權的正當性,但他強調必須限制權力以確保個體在各方面的正當權利和自由。同時他批評了雅各賓激進的公民美德政治,提出了著名的古代人的自由和現代人的自由的區分。他提醒人們,以政治事務佔據公民生活、以城邦利益支配個體利益的古典城邦政治已經不符合現代社會,因為在現代,社會分工日漸複雜,個體意識不斷強化。

不過貢斯當並非僅僅是現代人的個體自由或消極自由的提倡者,他同樣指出了政治自由和政治生活在現代社會的重要性。共和國政府應該通過選舉、代議制等方式來吸引公民參與政治,培養他們的愛國主義。要做到這一點,貢斯當告誡共和國政府要把革命習慣從政府中清除出去。自由的最終確立在於結束革命,而結束革命不僅僅意味着支持革命的人掌握權力、革命原則得到承認,更重要的是政治的運轉必須在憲政秩序中進行,而不能訴諸專斷這一革命習慣。革命習慣意味着「顛覆所有原則,敗壞一切輿論」。在貢斯當看來,當時督政府的最大危險,是誠實的人運用革命手段或者專斷來打擊革命的敵人或者極端激進派。他甚至認為,為了美德而發動革命,要遠遠危險於為了犯罪而進行革命。罪犯發動革命,無論其目的還是為達到這一目的而採取暴力和專斷的手段,都會受到人們的譴責;而誠實的人為了公義而採取暴力和專斷的手段,則會使人們認為專斷本身可以是正當的政治行動方式。如果無論是當權者還是民眾都習慣於通過專斷手段來解決問題,那麼正義和自由則永遠無法建立,憲政本身也會成為專斷的犧牲品,因為專斷永遠和原則對立。

貢斯當也談到了被用來為專斷和恐怖進行辯護的形勢問題,但是他認為人們往往會濫用形勢作為專斷行動的借口。事實上,形勢往往是某些派別製造出來的,從而使他們能夠更堂皇地以人民、自由和祖國為名義來確立他們的統治。貢斯當要求法國人反對專斷本身,而不只是反對某個特定的專斷手段,不反對專斷本身的人會認為專斷始終是必要的,這使得自由需要的穩固秩序和形式永遠無法實現。因此貢斯當指出先要放下專斷這個武器本身。貢斯當思想的一個重要主題就是反對無限制的權威,具體來說,就是無限制的人民主權。正如前面提到的,他一再強調要限制的是人民主權這個武器本身,而不只是使用武器的手。革命暴力促使貢斯當將其思考放在如何理解政治權力的正當及其限度上。■

Be the first to comment