「我們的年輕、進取、多元和開放、對危機和未知的無所畏懼,這些註定了我們將擁有未來。但是這些潛能只有在民主運作下才能被發揮出來,只有當我們的政治更好的反映我們人民的良知,當所有的人,無論黨派或私利,來重塑我們當下急需的共同目標時,它才能夠被激發。」美國總統奧巴馬在卸任演講中談到了民主的現狀和對民主的信念。隨著特朗普的上台,美國的民主將跨入一個新的、耐人尋味的時代。然而,哲學家約翰·基恩說,我們對民主的理解已經過時了。

政治哲學家基恩是悉尼大學和柏林社會科學研究中心政治學教授,被英國《泰晤士報》列為在英國最具領導地位的思想家和作家之一,稱其作品有「世界性的影響」。他的著作《生死民主》中文版於去年10月在中國大陸出版,在這本書里基恩為「民主」立傳,他對「民主」進行了一次全面的考察,講述民主制度的興衰生死。

20世紀的民主意味着選舉、議會、政黨和人民代表,21世紀的民主基恩認為會更加複雜多變。媒體、互聯網、人權組織、非暴力公民抵抗運動、公益訴訟和非政府組織,一系列自下而上的權利監督機制將在民主建設中扮演舉足輕重的作用。它們監督着政府的一舉一動,官員的廉潔和腐敗,權力的分配和濫用。基恩稱之為「監督式」民主。

日前,基恩在上海進行一場公開講座,同時接受了訪問,講述了他的新書以及他眼中的「民主」。

寫作《生死民主》的初衷是什麼?

一個半世紀以來,還從來沒有人寫過一部關於民主的通史,我感到非常吃驚。最後一位寫民主通史的作家叫內厄姆·卡本(Nahum Capen),來自19世紀的美國。卡本認為民主是一個來自上帝的理念,慢慢地滲入人間,而這個理念在內戰後的美國身上得到了最好的體現。卡本對民主的解讀讓我產生了興趣。

在我研究民主的同時,小布殊正在準備入侵伊拉克。布什對伊拉克戰爭的詮釋和卡本很相似——因為民主是天賜的;因為美國要保衛民主;因為我們要讓民主遍布世界每個角落,所以「我們要把民主帶到伊拉克。」

這讓我很擔憂。這種對民主的誤解,將民主過分簡單化,讓我決定開始對民主進行研究和寫作。我以為這會是一個很短的課題,沒想到一寫就是十年。《生死民主》描繪的是一個「新」的民主史,讓讀者能把「眼睛放在腦後」,更加清醒地看待這個複雜的、奇妙的民主歷史。許多有趣的故事、人物、思想在這當中湧現。當然這些民主大都以失敗告終。希臘的民主帝國被亞歷山大大帝征服,美國幾乎在19世紀的內戰中自我毀滅,法國大革命以軍事上的失敗告終。一個有意思的問題是——美國是否正在走向衰亡?這也將對民主的未來進程有很大影響。

寫《生死民主》的一個初衷可以這樣概括:對過去的無知讓人誤解當下,對當下的誤解讓人看不清未來。通過這本書,我想說自由民主(liberal democracy)這個詞彙正在慢慢過時,成為一個殭屍詞彙,儘管無數美國的政治學家仍然在使用這個詞彙。但是,印度不是自由民主國家,南非也不是。它們是另一種民主。歷史能讓我們對當下的新事物和現象,以及未來的可能更加敏感。

為什麼需要民主?

推行民主的理由並非一成不變。當我們細看雅典的民主時,雖然那時沒有民主理論家,但是通過現存的演講、劇作、詩歌,會發現他們認為民主是雅典軍事強盛的基礎,這是雅典人們需要民主的主要原因,這非常奇怪。

當我們再看現代廢除奴隸制運動中的那些民主黨人士,他們說民主是上帝賦予的,當你問是哪個上帝,他們會說是基督教上帝,你若深究一下,其實是新教上帝。

上世紀20年代,孫中山在廣東舉辦的演講中宣告民主降臨中國,成千上萬的人聆聽了他的演講。孫中山認為有一種歷史進化論,證明了歷史站在民主的一邊。民主起源於東方,興起在西方,又將再次回到東方。這些不同的解讀讓我相信,民主的含義隨着時代在變化。

民主的含義會變化,會過時,所以才要進步。民主是一個不斷運動,不斷接近,永遠達不到的狀態。它永遠在街角,在巷尾,等待我們靠近。從這個意義上說,民主不是伊斯蘭教義中所說的天堂,也不是馬克思所預想的一個完美的、平等的世界——人們在上午打獵,下午釣魚,晚餐後進行自我批評。民主更加現實,是人們創造出來的對待權力的一種方法:確保「誰有權得到什麼,何時以及以何種方式得到它們」的問題始終保持開放,大家都對此有話語權。因此民主永遠不會終結,永遠不會功德圓滿。

為什麼今天的人們要追求民主?

我認為21世紀人們追求民主的理由是:質疑現狀、主張平等、拒絕狂妄。其一來自法國思想家亞歷西斯·德·托克維爾(Alexis de Tocqueville)的觀點:民主將權力非自然化,讓人們質疑現狀、權力、命運。比如我的祖父常說,「男孩就是男孩,女孩就是女孩,男女的不平等是自然的,天定的,正常的。」民主帶有的不確定性讓人們去質疑這些觀點,一切皆需討論,萬事皆無定局。君權神授並不正常,貧富貴賤不正常,重男輕女也不正常。這些都不是自然的,天定的,正常的。

民主主張權力的平等,這是民主從誕生到現在都始終貫徹的概念。民主意味着任何人都不應該坐在無上權力的寶座上,來統治芸芸眾生。因為集中的權力帶來盲目、帶來自大、帶來狂妄。若不受監督,將帶來災難。

權力帶來的狂妄,是21世紀需要民主的最後一個理由。這是人們從二戰中獲得的教訓,在這種背景下,民主是一種對狂妄的警惕、制約和監督。

《生死民主》中涉及的民主演變的三個階段分別是什麼?

《生死民主》貫穿全書的主線是歷史上民主演變的三個階段:公民大會民主、代議制民主和監督式民主。

大會民主最為人所知的代表是希臘城邦中的雅典。希臘語稱民主為「d mokratia」,指那些有奴隸的男人們,聚集在公共場合,來討論他們是要增加稅收,或是發動戰爭,或是維持和平等等。這些群體的規模都很小,雅典民主的公民群體大約由7000到9000位成年男性組成。

民主的第二階段是代議制民主。18世紀末,法國大革命和美國獨立戰爭期間,「代議制民主」在一系列國家興起。指的是人們的自我治理,但是通過他們選舉產生的代表。這對古希臘人來說是難以置信的,因為那時候希臘語里根本沒有「代表」這個詞。

代議制民主時代經歷了廢奴運動和普選權運動,可以說自由、平等的選舉是代議制民主的靈魂。到上世紀30年代,在戰火和極權主義下,代議制民主幾乎毀於一旦。到1941年,世界上只剩下11個民主國家。

二戰後的人們對民主充滿了擔憂,一些人認為希特勒是民主的產物。這意味着在民主的選舉機制下,人們可以推選出一個煽動性的政黨和一個蠱惑人心的政客,他可以讓大部分人們相信這是一個好的政黨,可以給人民帶來翻天覆地的好處,這是法西斯主義。

我發現那時候不論是左派的喬治·奧威爾(George Orwell),賈瓦哈拉爾·尼赫魯(Jawaharlal Nehru),還是右派的天主教學者們,都認為民主需要新的機制來制約權力的集中,來防止選舉產生的政府作出盲目、狂妄、邪惡的舉動。

在這種背景下誕生了一個新的民主的含義,我稱它為監督式民主。

什麼是監督式民主?

監督式民主不僅包括了權力機構各級自由且公正的選舉,還包括了各種機構、組織和群眾,在媒體的支持下,來監督權力的使用。監督式民主既不是政府對人們的監控,也不是秘密地信息搜集。其原則是,這些監督是公開的,這些實行監督的人有責任向人們公開其手段和目的。從這個意義上說,監督式民主不是自上而下的監控。相反,它假定了群眾可以豎起耳朵,擦亮眼睛,時刻關注着權力機構的運作,可以自主思考並不斷地學習。

在監督式民主的作用下,選舉僅僅是一種必要的監督手段。其他的監督可以來自法院以及政府內部機構,例如美國聯邦政府每個部門內部都有預算局,監管着這個部門的表現和開支。而更重要的手段來自政府外部的公民社會(Civil Society)中的各種機構和團體,來預警人們,揭發政府或權力機構的里的問題,亦或是讚揚它們。

自上世紀40年代後期以來,100多個新的監督機構誕生在世界各地。例如南非真相與和解委員會,維基解密(WikiLeaks),參與式預算,選舉改革公民大會(Citizens’ Assembly on Electoral Reform),印度發明了無數這樣的監督機構,例如通過鐵路法庭處理公共糾紛,競爭激烈的印度學生會競選,以及叫做lok adalats的民法法庭。整個民主系統的生態圈都發生了變化,變得更加複雜。政府在記者、公共平台、監督機構審視下如履薄冰。在這樣子的機制下,監督式民主意味着人民不僅僅通過一位代表,一張選票,一次競選來發出自己的聲音,而是擁有了多位代表:記者、法庭,以及像真相與和解委員會這樣的組織都能夠幫他們表達自己的訴求。

為什麼需要監督式民主?

我可以舉個例子。在過去兩年裡,大眾汽車努力嘗試進入美國市場,特別是在柴油機領域。它的柴油機通過了政府環保部門的檢測,一切正常。直到加利福尼亞州一個不起眼的非政府組織打算對大眾汽車進行一次單獨的檢測。他們檢測發現,在實驗室里,發動機達到了美國尾氣排放標準。但是當車開到公路上的時候,排放量卻是實驗室里的4到5倍。這個沒有名氣、資金匱乏的小非政府組織將自己的調查結果發給了環保組織和司法部。這份報告曝光了這個非常大的醜聞,而大眾汽車因為在排放檢測中作弊而被刑事起訴並重罰。這個事件無關選舉,無關政黨。這個非政府組織通過調查、監督、向所有人曝光真相維護了公眾的利益。這是一個監督式民主的教科書案例。

我還可以舉福島核泄漏的例子。2011年,日本福島縣兩座核反應堆因為地震而發生爆炸。當你去了解東京電力公司,你會發現這是一個封閉的公司,不喜歡壞消息。東京電力擁有自己的記者,他們和東京電力的員工一起吃飯留宿,這使得東京電力不受到外部的監督。群體思維,無法做出危機處理等一系列問題,都在核泄漏事件中暴露出來。

當地震、海嘯和爆炸發生後,東京電力的CEO把自己關在辦公室里整整6天5夜。沒有和記者說一句話,也沒有和任何員工說話。用一個日語的說法就是他成了一條「落水狗」。為什麼會發生這樣的情況?因為這是個完全不受監督的權力機構。這就是21世紀沒有監督的集中權力會帶來的災難。

監督式民主包含了這樣一種智慧:沒有監督的權力將製造狂妄的受害者。不論是公司,政府,還是非政府組織,如果沒有了監督,那就是自找麻煩。

自由公平的選舉是否不是民主的必要條件?

我寫過一本關於未來選舉制度的小書,去年在阿姆斯特丹出版了。書里的一個觀點就是民主在歷史上並不意味着選舉。古希臘的城邦就是一個例子。這些約莫一百個城邦擁有自己的民主制度,這個制度里沒有選舉和代表。他們不把民主當成選舉,根本不這樣想。不進行選舉的理由很多,印度學者阿希斯·南迪(Ashis Nandy)將印度的民主政治稱為「選舉政治」(Psephocracy)。這種對選舉的過度迷戀,使競選人在當選後的第一件事就是考慮如何在下一屆選舉中當選,把所有的精力、金錢、策略都投入到未來的競選當中。這並不適合解決複雜的、長遠的問題。如果沒有選舉,也就沒有大把大把的競選經費和政治獻金,沒有政黨大佬和大資本、大金融家的勾肩搭背,沒有特朗普這樣的民粹主義嘩眾取寵地贏得人們的選票。

民主若要保持健康,需要多種機制來制衡權力的運作,而不僅僅是選舉。我不知道你是否有這樣想過,監督式民主一個非常獨特的產物就是一系列機構組織讓人們「記住過去」。在阿根廷誕生了新的網絡媒體,例如叫做「公開記憶」(Memoria Abierta)的組織,來記錄那些在軍政府暴力獨裁時期死去或是被迫消失的人,讓他們也能有話語權。目前這個項目也在西班牙籌備中,西班牙內戰製造了獨裁政府,但時至今日還沒有公權機構來調查這段過去。

監督式民主不僅讓人記住過去,還讓人重視未來。「地球觀察」(Earth Watch),G20等峰會,讓人們聚集起來討論未來,特別是關於環境破壞、物種保護、氣候變化。選舉很難[讓一個政黨]做到這些,因為通常她只關注當下的問題。所以我想說的是,選舉只是「一種」途徑來決定「誰有權得到什麼,何時以及以何種方式得到它們」。在監督式民主時代,我們慢慢發現且確信需要更多的途徑來解決過去、現在和未來的問題。

量子道德理論(Quantum Ethics)是什麼?

天哪!你真的要我說這些嗎?你知道我們在悉尼有這樣一個項目,有一群學者在討論:人文學科能從量子物理里學到什麼?我對這個問題很感興趣。

我猜你肯定知道,比如在歐洲的政治哲學家托馬斯·霍布斯(Thomas Hobbes),有從自然科學里汲取靈感。霍布斯將人的個體比做原子,相互排斥,因此會製造混亂、爭鬥,引發內戰。所以他認為需要一個強勢的政權來統治人們,維持秩序,從而提出了他的利維坦理論(Leviathan)。

我對量子物理的興趣來自於她的不確定原則,平行宇宙,時空交匯等等。她的不確定原則,現實是由主觀的認知構成的,是複雜多變的,看似卻不然的,這些我認為都是民主的重要組成元素。你想想,監督式民主是一張複雜的監督網絡,包括了人、組織機構、思想和語言,在不斷地質疑、制約權力。

歐洲傳統讓我們認為空間是上下四方,認為時間是線性的,從前往後。而量子理論里的時空(space-time)概念卻讓我們去想象這兩個維度的交匯,去想象存在着平行世界。理解這些概念意味着,拋棄我們過去對「時間」和「空間」概念的認識。我認為這和我的研究很相關,因為一直以來有這樣一種壞習慣,把民主理解得天圓地方,古板不堪。例如,說民主是一個領土國家內部的概念,因此以國家為空間界限,以一次次的選舉為時間界限。

我所有著作都是在質疑這種對民主在「時間」和「空間」上的誤解。民主是一種生活方式,一種存在方式。在監督式民主的形式下,民主這種存在方式越來越多地出現在長距離的權力關係網中,產生各種蝴蝶效應。

如果要我總結一下,量子物理讓我們去質疑現實的現實,去質疑我們對民主的理解是不是不夠民主,過於武斷?從某種意義上說,《生死民主》的目的就是讓人們用更加民主的態度去討論民主,去重新思考我們對民主的許多假設,例如說選舉是民主的中心,或古希臘的民主人士認為奴隸制是民主的必要組成部分,或是說沒有國家就沒有民主。這些都是值得質疑的。關注民主的歷史可以讓人看清這一點。

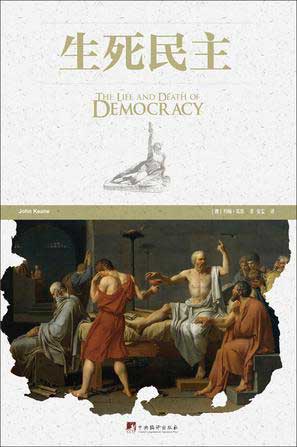

《生死民主》

作者: [澳] 約翰·基恩

版本:三輝圖書/中央編譯出版社 2016年10月

譯者: 安雯

人物簡介:約翰·基恩(John Keane) 當代政治哲學家,生於澳大利亞,現任悉尼大學和柏林社會科學研究中心政治學教授,是「悉尼民主網絡」(SDN)的聯合創辦人和負責人。

英國《泰晤士報》將基恩列為在英國最具領導地位的思想家和作家之一,並稱其作品具有「世界性的影響」。基恩的研究領域包括:國際政治、暴力與民主、公共生活與傳播自由等。他最近的研究興趣擴展到中國、亞太地區的民主政治問題。

其著作有《民主與媒體的墮落》《暴力與民主》《全球公民社會》《一種政治生活:湯姆·潘恩傳》《中國式民主》(將於今年出版)等。■

Be the first to comment