2020年5月12日 星期二 晴

法國解禁第二天。

打開電視,到處都是不遵守安全距離的外出人群,而且還都不戴口罩。在塞納河沿岸,聚在一起野餐的人還喝着啤酒。聖心教堂前面的台階上坐滿了遊人,同樣不遵守安全距離和戴口罩。沒有責任感的人是否應該享有自由,將成為未來西方巨大的政治和社會問題。

解禁之後,各種政治力量又立即活躍起來。黃馬甲發起包圍巴黎運動,就看這個周六會如何吧。另外法國總工會、法國工人民主聯盟、法國聯合工會、工人力量工會四大工會的法國國家鐵路公司分會呼籲鐵路工人5月18日在巴黎舉行罷工。國家面對的危機仍在,這些政治力量就迫不及待顯示力量了。當然從政治學上講,這些團體都屬於公民社會的範疇。

中國可以眾志成誠抗擊病毒,可以萬眾一心重啟經濟,力爭挽回損失。西方則好像是大難臨頭各自飛。法國經濟連續三年頻受打擊:先是黃馬甲運動,再是全民大罷工,隨後就是新冠病毒。國家都折騰到這樣了,還沒折騰夠嗎?「皮之不存,毛之焉附」的道理在西方真的是很難理解的。

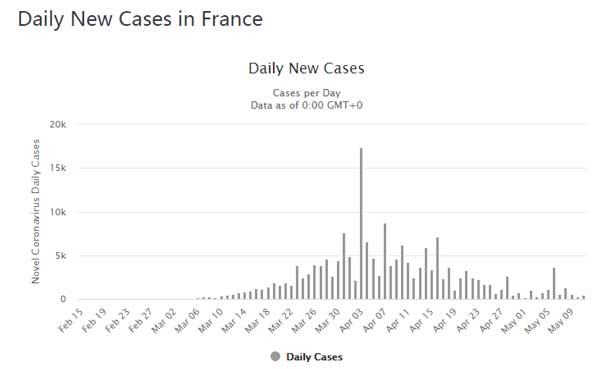

今天法國疫情明顯惡化:新增確診再次超過1000例,新增死亡再次超過300人,養老院死亡接近1萬。為此負責解封事宜的Castex先生在國會視頻質詢時已經提出只要需要,就重新封閉。

雖然趨勢還需要進一步觀察,數據的增加也和政府提高檢測能力有關。但依據現有對病毒的有限認知,重新爆發是大概率事件。我有一個判斷,法國政府應該清楚還不具備解封的條件,但在民意、資本的壓力下,不得不提前解禁。當疫情重新爆發並造成更為嚴重的死亡時,政府將第二次封城,同時將會採取與中國一樣的嚴格措施。

在西方這種制度下,只有民眾明白了,一個問題才能真正的去解決。只是付出代價的也是民眾。

不僅法國如此,美國也一樣。今天特斯拉總裁馬斯克指令位於加利福尼亞州的主廠復工,他表示自己將親赴生產線,加入流水線旁職工們的行列。他還聲明:「若要抓人,那我懇請只逮我一個。」過去馬斯克不僅抨擊加利福尼亞州政府的抗疫措施,現在更以行動發出挑戰。

馬斯克之所以敢藐視法律、不惜犧牲工人的生命,他的底氣就來自於資本:馬斯克威脅稱,將不惜將特斯拉總部所在地從加州遷往得克薩斯州或內華達州。面對資本的壓力,加州州長紐瑟姆(Gavin Newsom)已表示,有可能於下周就允許重新開工。弗里蒙特衛生局也試圖平息事態。

試問,在今天中國,有可能發生一家公司這樣公然違法、公然挑戰司法權威、公然威脅政府、公然冒着犧牲工人生命風險也要開工的事件嗎?這就是號稱民主、人權、法治的美國?特斯拉在中國也有投資,馬斯克敢在中國做同樣的事情嗎?說西方是資本主導的社會,中國是人民主導的社會還不服嗎?

今天最令我難以理解的是,我剛看到馬斯克的「壯舉」,就又看到一位中國學者的「壯舉」:一位前華東政法大學法學教授,上書國家機構 ,要「政治轉型」,實行「憲政」。難道他看不到疫情之下東西方的懸殊和令人心驚的差異嗎?他看不到西方制度模式下資本的代表馬斯克的囂張嗎?

實事求是地說,中國民眾未必對複雜高深的政治學理論感興趣和能夠理解,也未必明白「黨的領導、人民當家做主、依法治國」的含義和邏輯,但他們能對事實做出準確的判斷。他們能明白這次疫情東西方的表現,也清楚誰才是以人為本,而這恰恰是那些學者所缺乏的。但西方疫情仍然日益嚴重是正在眼皮底下發生的事情,他們怎麼就看不見呢?

早於法國解禁的德國,其疫情也在繼續惡化:新增死亡116例,新增確診接近1000。看來歐洲再度封城的可能性越來越高。

今天收到市政府寄來的口罩。作為一名生活在這裡的市民,當然會感到高興,也會有感謝之情,甚至覺得政府有責任感,很親民。但從政治學角度來看,結論會不一樣。

口罩這事並不大,但真要給每一個市民發送,還是相當大的工作量,要耗費相當多的資源。但口罩是市民自己都可以很容易就做到的事情,藥房、超市、煙草店、網上都能買到,並不是必須依賴政府。面對疫情這麼嚴峻和重大的挑戰,政府難道應該把寶貴的資源投入到這些普通人輕易就可以自我完成的事項嗎?

以中國的標準,市政府的職責是對所有的進出道路進行管理,對所有外來人員進行健康檢測。對市內所有小區進行封閉式管理,任何人出入都要有正當理由並有時間限制,比如一周內一家可以有一人外出購物。一旦一個小區出現確診病例,整個小區就要封閉,同時政府負責必需生活用品的供應。對於鰥寡孤獨老人,更是要特殊單獨照顧。此外市政府要每天公布疫情情況,提醒大家不要前往有確診病人的地方。今天武漢決定對全市展開全員核酸篩查工作,將老舊小區、居住密集小區和流動人口集中區域作為排查重點。

這些,才是疫情下一個政府應該做的事情。

這些事情,我所在的市政府一件都沒有做。特別是我們都不知道是否有人感染,在哪個區域或者小區。我所在的區,環境安靜,老年人居多,也是高危群體聚集區,也從未見市政府對他們採取什麼特殊保護或支持措施。

或許有人認為國情不同,西方政府沒有這麼大的權限和能量。可是為什麼西班牙一個小鎮就和中國一樣做到了?在西班牙疫情這麼嚴重的情況下,這個小鎮沒有一人感染。

我所在的巴黎大區的小城,人口只有2萬人,卻有8個副市長!配備的力量不可謂不強,難道在疫情中就只能做做發發口罩的事情嗎?

上午過了高峰時段,出門體驗了兩站地鐵。人不多,大家都按照貼的條保持距離而坐。我則直接站了兩站,坐都沒敢坐。轉了幾家商場,收款員是一定戴口罩的,但其他工作人員卻未必。並不是所有的商場都設置了隔離玻璃窗。在一家甜點店,排隊比較長,在店內可以保持安全距離,但在外面就很難了。

今天除了疫情,全球關注的大新聞還是與中美關係有關。

美國有17個共和黨主政的州總檢察長簽署公開信,要求國會召開聽證會,找出疫情真相——當然不是聯邦政府失職和瀆職的真相,而是要甩鍋中國的所謂疫情真相,要追責中國。此公開信還歡迎民主黨的州也一同加入。但事實卻是,如果特朗普提前一周關閉學校和實行安全距離政策,就會減少60%的美國人死亡。

雖然人人都知道這些共和黨人的目的是為了總統大選,也未必能影響主流精英——時代廣場已經樹起針對總統應對疫情緩慢的「特朗普死亡之鐘」——卻依然造成中美關係的進一步緊張。

海內外自由派學者批評中國制度模式的一個理由,是認為中國為了轉移國內矛盾,對外採取挑釁的政策,從而威脅世界和平和穩定。可是中國即使在疫情最嚴重的時候,對外挑釁了嗎?轉移矛盾了嗎?反倒是整個歐美在疫情非常嚴重的時候,立即把矛頭對準中國,掀起排山倒海般的輿論戰。

特朗普一月和二月,不斷公開讚揚中國的抗疫表現和努力,等到後來美國疫情爆發且愈演愈烈之時,就立即攻擊中國,甚至一而再地編造謠言,還把給世衛的資金也中斷了,直接威脅到全球抗疫。

這些學者們面對事實,怎麼保持沉默了呢?

自疫情爆發後,中美雙方的對抗也是一直在升級。現在就繼續和大家分享中美對抗的原因,今天聚焦三大原因。

第一,中美對抗的根本原因是中國的實力。

早在一個世紀之前,英德博弈就把這個問題講得非常透徹了。1905年,英國國王愛德華七世困惑地向他的政府發問:「為什麼英國人對德國一慣表現出不友好的態度?」從血緣關係上講,德皇威廉二世是愛德華七世的侄子。為了回答國王的質疑,英國外交部頂尖德國問題專家克勞用了一年時間寫出外交史上的傑作《克勞備忘錄》,其中的結論是:「德國的意圖並不重要,其實力才至關重要」。

對於美國而言,中國是什麼不重要,重要的是實力。如果今天中國停止發展,估計中美所有的衝突就消失了。如果說美國硬要認為中國有錯,錯就錯在國家要發展要繁榮,是中國人民對美好生活的嚮往和追求。

中美貿易戰發生之後,不少自由派學者指責中國放棄韜光養晦、過於展現實力,雖然中國相較於過去是有所作為。但放到全球來看,中國的外交還是相當克制的,更沒有挑釁西方的利益。

反觀俄羅斯,不僅成為西方口中「觸及紅線干預美國選舉」的主謀,還創造二戰後以武力改變領土境界的首例——吞併克里米亞,直接挑戰西方主導的國際秩序,對歐洲構成巨大的地緣政治威脅。此外,還直接出兵敘利亞,支持西方反對的阿薩德政權,一舉逆轉局勢,讓西方功敗垂成。儘管如此,美國對俄羅斯沒有發動貿易戰,相反特朗普政府還一而再地努力要改善和俄羅斯的關係。

原因其實也不複雜,去年發表的蘭德報告就得出這樣的結論:「俄羅斯是流氓國家,但不是對手。中國不是流氓國家,但是對手」,「俄羅斯可以被遏制,但中國不能」。

當然除了實力,在走向對立的具體過程中,既有美方的主動出手,也有中國的回應,更有一些偶然事件。

在雙方的常規問題——如經濟層面的貿易赤字、知識產權、人民幣匯率、反傾銷、國企補貼等;國家安全問題如東海、南海、網絡攻擊以及主權問題台灣、西藏——之外,還出現了兩個前所未有的挑戰:

一是亞太轉移,即美國宣布到2020年要把60%的軍力部署到亞太。誰都知道這是針對中國。這期間還發生了美國借口朝鮮核試驗而在韓國部署薩德的嚴重事件。

二是建立把中國排除在外的TPP。2015年10月,TPP初步達成後,奧巴馬表示:「由於我們95%的潛在客戶都居住在美國以外,我們不能允許中國那樣的國家制訂全球經濟規則」。

第二個原因是世界秩序的變化。

國內著名學者達巍就認為,二戰以後,西方建立起所謂的「自由主義國際秩序」。冷戰時,這種秩序只存在於西方內部,是這個體系的建立期。冷戰後這個體系擴展為全球,是擴展期。但到了2008年全球經濟危機,西方開始質疑這個體系,到2016年,英國脫歐,美國選出特朗普,標誌着這個秩序進入鬆動期。

當西方這一秩序開始進入擴展期的時候,中美建交。對於中國而言,我們是要融入西方主導的這一體系,以實現經濟和社會的現代化。中美簽署建交公報後的三天,中國就召開了十一屆三中全會,這並非僅僅是歷史的巧合。對於美國而言,它要擴展這個體系,要把中國拉進來,獲得戰略(反蘇)和經濟利益(市場和投資),同時影響中國的發展方向。一個要進,一個要拉,雙方在戰略上就有了契合點。所以這個階段,不管發生什麼事,中美關係總能恢復正常。

但現在,美國自己開始質疑這個體系,並要拋棄了。它一方面覺得經濟層面自己是受損者,另一方面中國根本沒有走向西方所主觀設想的發展方向。反而是中國想要維持這個體系。在這個戰略層面,雙方可以說是南轅北轍。

第三則是美國國家特殊性和文化的因素。

美國是一個歷史短暫的移民國家,既不是歐洲典型的民族國家,也不是有着悠久歷史的中國那樣的文明型國家。其國家的認同感和凝聚力一是來自於價值觀,二是來自於發展的機會,三是有外部敵人。

前兩個因素相對比較虛幻,從政治上也難以衡量,特別是不能非常便利地被使用,於是外部敵人就成為最重要的因素。

1987年戈爾巴喬夫的高級顧問阿爾巴托夫告誡美國人說:「我們正在做一件對你們來說真正可怕的事情——我們正在讓你們失去敵人。」1994年美國有兩位學者提出:冷戰的結束「將會損害全國的凝聚力,種族和地區之間的分歧會隨之露頭,同時還會加劇階級對立,更難於實現國內社會公正和福址」。1997年歷史學家戴維·肯尼迪問道:「當一國的敵人均最終消失,使它的存在再不受威脅從而沒有外部力量再激發它的活力時,它的國家特性會怎樣呢?」

美國著名政治學者享廷頓曾引用查爾斯·克勞默斯的一句名言:「國家需要敵人。一個敵人沒有了,會再找一個。」對於美國來說,理想的敵人應該是意識形態上與己為敵,種族上和文化上與已不同,軍事上又強大到足以對美國的安全構成可信的威脅。放眼今天的世界,只有中國。

美國這種「一定要有外部敵人」的理念和文化,在全球來看是比較突出和特殊的。中國雖然也有「國無外患必有內憂」的意識,但從歷史的角度看,中國由於長期都領先世界,特別在周邊範圍都是一國獨大,我們對內的治理都是第一位的。■

Be the first to comment