自從拜登政府宣佈要在「9·11事件」20週年——也就是今年9月11日前從阿富汗全部撤軍後,澳洲也在4月中旬宣佈要緊隨美國的步伐一起撤(tao)出阿富汗。

澳洲在阿富汗駐軍殺戮平民的罪行如今人盡皆知。因此,他們的離去當然是廣大阿富汗人民喜聞樂見的。

但對於某些阿富汗人來說,這一消息無疑是晴天霹靂。

這些人就是澳軍在阿富汗當地招募的隨軍翻譯官。

據外媒報導,有41名為駐阿澳軍工作的阿富汗籍翻譯官集體向澳政府請願,希望盡快獲批赴澳「人道主義簽證」,信中特別強調:「作為澳洲人的眼睛和耳朵,盡職盡責地履行我們的義務,但如今,我們自己還有我們的家人面臨著死亡威脅,從2016年至今,已經有300多名澳軍翻譯及其親屬被塔利班殺害!」

實際上,這些翻譯官早在幾年前就提出了避難簽證申請,可澳方卻遲遲審批不下來,2020年初,澳當局更是以新冠疫情為藉口暫停了全部的人道主義簽證。

這些澳軍翻譯官們的遭遇只是一個小小的縮影,在伊拉克和阿富汗的廣大地區,至少有數以萬計的當地人為美軍為首的外國駐軍提供翻譯服務。

可當外國軍隊撤離後,這些人的人生境遇絕大多數都會以「悲劇」收場——

好一點的只是被親友、鄰里排斥、找不到工作陷入經濟窘境。

其中很多人遭到當地反美、反政府勢力「清算」而命喪黃泉,甚至連累親人,這類現象已經成為了伊拉克、阿富汗的一個社會常態。

不過反映西方軍隊翻譯官們的「悲慘境遇」的新聞,中國網民通常不會買賬。

因為那些為鬼子賣命的漢奸翻譯官形象實在太過深入人心了。

其實人同此理,絕大多數伊拉克、阿富汗百姓也認為:為外國駐軍賣命當翻譯官,是背叛了宗教信仰、部族和祖國的敗類。

不過,也不是所有翻譯官都應當一概而論。

1

「翻譯官」一詞出現於清初,本指專為滿漢兩族語言、文字做傳譯低階官員,其他語言之間的翻譯工作者統一叫「通事」。

到了晚清時期,滿洲八旗軍民已經高度漢化,全民通曉漢語,原有的滿漢「翻譯官」已不具備實際意義,但這個名詞卻保留下來並在鴉片戰爭後取代了「通事」,用來指代所有的官方翻譯人員,他們一直都是擁有朝廷官員身份的。

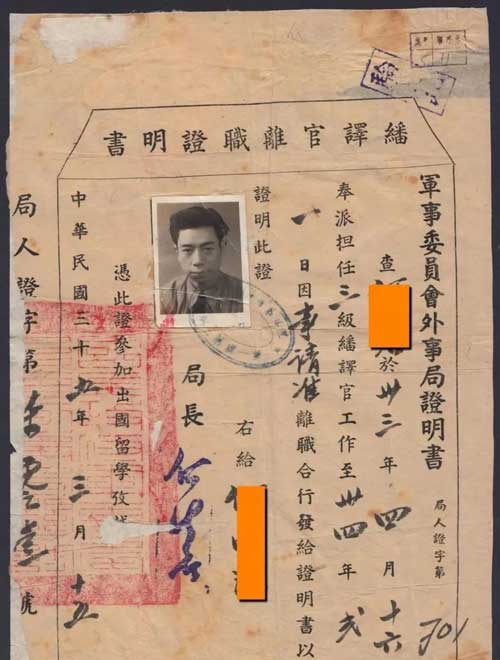

但到了民國時期,翻譯官不再具備官銜,失去了實際意義,在1935年後,為了規範各法院涉外審理中設置譯員的問題,國民政府司法行政部頒發法令,將翻譯官等名稱統一改稱「通譯」或「譯員」。

但翻譯官一詞並沒有停止使用,因為當時國民黨軍隊中,盛行將職位尾綴冠以「官」字的風氣,諸如書記官、副官、醫官、軍需官,而國民政府的軍委會外事局也將英文翻譯為「interpreting officer」,並成為慣例,甚至後來駐華美軍在對國民政府公文時也使用「interpreting officer」一詞。

翻譯官一詞在國民政府不僅繼續沿用, 還被授予「軍官」待遇。後來的汪精衛的偽南京國民政府中也是繼承了這些稱謂,而內部的翻譯官中佔比最高的還是日語翻譯,因此,日語翻譯官也成了汪偽當局和侵華日軍之間溝通的橋梁,是走狗和主子之間的傳話筒。

至於鬼子佔領軍裡當然也有通曉中文的隨軍翻譯,這些人也被稱為翻譯官,也就是《八路軍拉大栓》中唱的那樣:瞄了一個准兒,打死個翻譯官。

這些翻譯官主要是跟隨日軍清剿敵後武裝的「討伐隊」,他們不僅積極協助日軍清鄉圍剿、搜捕抗日武裝成員、強徵糧草,甚至直接參與屠殺。

因此,無論是在當時的中國百姓眼裡,還是各種抗日影視劇中,這些混跡在日軍隊伍的「翻譯官」大多都以猥瑣可憎的形象出現。

對歷史有所瞭解的朋友可能會有所疑問:當時在華北的日軍以中隊、小隊為單位分散駐紮在各個城鎮和炮樓,理論上這些隊伍應該都配有專職的翻譯官。

可是,我們必須得明白,在當時那個文盲率高達80%以上的都是高端人才了,當時留日會外語的中國人寥寥無幾,日軍上哪給所有的基層部隊配備翻譯官?

當日軍佔領一個小縣城時,想在城中就地徵集到懂日語的中國人幾乎不可能,通常是自己帶翻譯。這些翻譯官的來源很複雜,且也不能就一概而論將其定義為「漢奸」。

首先,許多翻譯官本身就是日本人,他們是在本國的專業機構做培訓,這些機構早在甲午戰爭爆發前就設立了,後來日本強租旅順、大連設立「關東州」後,逐漸開始出現移民中國的開拓團,其中不乏一些精通漢語的人。

在民國時期,當時日本當局鼓勵中國人留學日本,而在費用和簽證難度上,日本相較於歐美留學的門檻低得多,這使得日本成為當時中國留學生的最大目的地。

後來抗戰爆發後,許多淪陷大城市裡的部分留日背景的人經不起威逼利誘,加入了汪偽政府成為日語翻譯官。此外,還有一些在日華僑通曉漢日雙語,也被日軍軟硬兼施徵召。

此外,日軍還從當時的「日屬殖民地」中徵集通曉日漢雙語的人才。

其中在朝鮮半島、台灣地區推行「皇民化」,在徵召當地人參軍入伍後,就專門挑選了許多通曉漢、日雙語的當地人進行培訓,並編入了在中國大陸戰區的作戰部隊裡。

「九一八事變」後,日寇在東北淪陷後建立「偽滿洲國」,並大肆推行的奴化教育,這也成功培養出一些日語水平不錯的「翻譯人才」。

這些來自中國台灣、中國東北和朝鮮半島的翻譯官穿著打扮上和日軍一般無二,很難看出區別,通常都是直接被編入了日軍部隊。

「七七事變」後,日軍在各淪陷區也推行奴化教育,採取「大棒加紅棗」的政策——不願意學習日語的孩童都要遭受殘酷的體罰,而學習認真者,有時候會得到一些糧食。

1930年出生的抗戰老兵陳敏學就是這樣的例子,當時年僅10歲的他被迫在學堂接受日語奴化教育,13歲時就說一口流利日語,靠著這個優勢,他成功打入日軍內部,刺探了很多軍情。

不過,這些人員的數量還是遠遠不能滿足需求,隨著日軍不斷增兵,翻譯官數量缺口始終很大,日軍感覺這樣會導致延誤戰機。

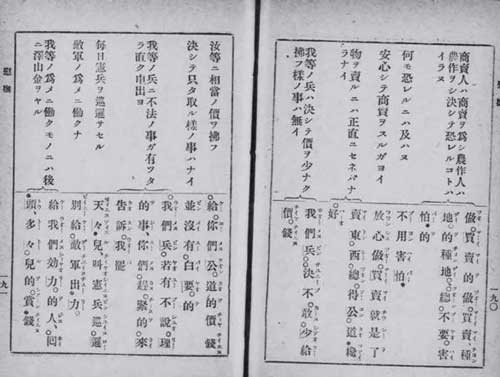

這時候,日軍也飢不擇食了,除了在內部推廣一種很奇葩的「協和語」(混合了一些日語語法和單詞的漢、日混合語)供日軍基層軍官、士兵學習,還想到了「抓壯丁」。

日本人強迫每個鄉鎮都要選出兩到三個頭腦靈活的人來接受日本教育,學成後再被安排進日軍的各級別軍隊來當翻譯人員,而且還要採取「連環保」政策,一旦這個翻譯官叛逃,日軍就把他的保人(多半是親屬)殺掉。

為了教這些人盡快學習好日語,為戰爭服務,日軍可謂是煞費苦心,學習強度可比現在的高中苦多了,有學習不認真的情況,還會出現毆打,扇耳光等體罰。

而培訓出的這些人,才是抗日影視劇中出現的那些戴著日軍帽子,卻穿著中式衣褲和布鞋的「翻譯官」的經典形象的由來。

這些被刺刀逼著培訓出的「翻譯官」的日語水平可想而知,能做到最基本的日常生活對話並夾在部分的軍事用詞,都算是佼佼者了。

因此,歷史上真實的「日軍翻譯官」是一個很複雜的群體,除去日本本國人、日屬殖民地以及偽滿洲國、留日背景者、在日華僑外,那些強制培訓出的二把刀翻譯官們,他們中許多都不是出於本意,可他們也沒勇氣去抗爭,只能為了保命而不得不對日軍虛與委蛇者。

其中不乏有很多愛國者借此打入日軍內部成為臥底,為抗日做出卓越貢獻,是隱蔽戰線的一員,反成為國家和人民的「隱形守護者」。

反觀美軍在海外作戰時招募翻譯可比日軍來得容易。

2

美國軍隊早在二戰中向歐洲、亞太戰場派遣遠徵部隊後,就很重視培養和招募針對當地平民以及作為自己的盟友、敵人的外國軍隊(英語母語以外)做溝通交流的翻譯人員。

在對日作戰中的太平洋戰場,美軍招募了大量日裔來負責收集日軍情報工作;在滇緬戰場上,美軍就和中國以及緬甸當地少數民族合作、培訓了大量通曉英文、中文及當地語言的軍事翻譯。

90年代後,美軍進入信息化作戰後,同樣離不開人工翻譯,在入侵一個地區之前,已經開始張羅著找翻譯官了。

都柏林城市大學教授邁克爾·克羅寧在《翻譯與身份認同》中曾將現代戰爭中的翻譯工作分為了兩種模式:一是他治翻譯———外來軍事力量依賴衝突發生地的當地譯員進行翻譯,二是自治翻譯———外來軍事力量培養自己本國軍隊中會說衝突當地語言的軍事譯員。

由於英語屬於國際通用語言,美軍至今都對自治模式的翻譯培訓完全不大重視,主要都依賴本國中的對應少數族裔,比如朝鮮戰爭中像呂超然那樣的華裔美軍作為漢語翻譯官。

可一旦面臨不常見的小語種,美軍基本上兩眼瞎,比如在1993年在索馬里的維和行動中,美軍計劃逮捕索馬里軍閥艾迪德,因為對當地線人的不信任,打算讓自己人擔任索馬里語翻譯,找遍整個海軍陸戰隊後,卻發現僅有1人懂索馬里語,而此人竟然還是艾迪德的兒子……

所以,美軍基本上嚴重依賴他治翻譯模式,並不斷對在這種制度進行完善,90年代後,英語在全世界的的普及達到了一個新的高峰,人類歷史上從未有像英語這樣能夠在被全球人廣泛接受的國際語言,因此,不論是在全球任何一個國家及地區的政府部分、民間,找個精通英語的人易如反掌。

在發動阿富汗和伊拉克戰爭後,美軍進駐當地初期,曾受被許多當地人的歡迎,尤其是在那些被塔利班、薩達姆政權侵犯過利益的人更是將美軍當做解放者。

另外,當美軍在當地建成基地後,駐紮其中的美軍士兵擁有很強的消費能力,這也給伊拉克、阿富汗當地人帶來了不少工作機會,其中就包括隨軍翻譯官。

對於美軍自己來說,這些當地的翻譯官起到了不可或缺的作用,據在伊拉克、阿富汗的美軍前線指揮官反饋,假如沒有這當地翻譯官的幫助,美軍在當地的三分之二的工作就無法展開。

西方媒體在採訪駐阿、伊美軍時,也經常聽到他們對這些精通英語的當地翻譯官贊不絕口,其中最多的形容詞是「我們的耳朵和我們的眼睛」。

除此之外,隨同美軍的其他國家部隊,如英軍、澳軍,也同樣雇傭了不少當地人作為隨軍翻譯。

這些翻譯官一般都由當地的年輕人以及具有高學歷的群體組成,他們往往深受西方流行文化影響,同時也長期不滿自己在前政權時代的不得志,美軍的隨軍翻譯官無疑是一個天上掉下來的對口好工作。

不過,這份錢並不好賺,甚至還得付出生命危險,尤其是對於那些沒有經過軍事訓練的平民身份翻譯官來說更是如此。

他們的日常工作主要集中在以下幾個方面:在美軍士兵巡邏、檢查可疑人員身份時,他們都需要陪同、在場,負責美軍與當地人的溝通,翻譯美軍的宣傳材料,幫忙尋找情報線人,甚至在極端情況下還要拿起槍幫助美軍作戰。

甚至在審訊戰俘時,翻譯官們也要在一旁陪同,可這些翻譯人員們往往只有很簡單的護具,經常不配自衛武器,在美軍隊伍中尤為顯眼。

在執行任務中,翻譯官們經常遭受到反美武裝的重點「照顧」,這還只是「工作時間」面臨的風險,更大的威脅則是在他們下班後。

當他們結束了一天提心弔膽的日子,在回家的路上,卻可能遭遇更大的噩夢,他們會被武裝劫持後,以殘酷的方式進行虐殺,他們的淒慘死狀還被發到網絡上,並用來警告其他民眾不要通敵、為外國軍隊服務。

據ProPublica網站在2009年12月披露的名單顯示,僅在2003年3月到2008年5月,就有667名伊拉克籍英語翻譯被打死打傷(其中死亡208人)。

這些還不是伊拉克、阿富汗的翻譯官們最難受的,因為禍必及家人。

當翻譯官們白天提心弔膽完成任務回家時,卻發現全家人被殘忍殺害,橫屍當場,諷刺的是,出賣他們家人信息的往往是鄰居甚至親戚。

實際上,在阿富汗、伊拉克的主要戰事結束初期,確實不少當地百姓真的把美軍當做救世主和「人類燈塔」。

不少伊拉克、阿富汗人以為美軍工作為榮,畢竟他們的報酬至少是當地平均收入的很多倍,也因為這樣,翻譯官的親友也將這些作為炫耀的資本,對外吹噓,結果卻給自己挖了個大坑,以至於為此丟了性命。

於是,翻譯官們從一開始的扯高氣揚、四處顯擺,不得不隨時繃緊神經,低調做人。

在美軍基地外,翻譯官外一般不敢真面目示人,只能以滑雪面具與太陽鏡遮住面部,並使用諸如「Eric」或「Sally」等英語假名掩護身份。

到最後,翻譯官們已經拒絕下班回家,並堅持要求留宿在美軍基地裡。

除了最直接的生命威脅外,這些為西方軍隊工作的翻譯官更沮喪地發現,自己這份曾經光鮮的工作現在帶來的卻是無盡的屈辱,不僅和周圍的鄰居、親友反目成仇,連至親都得跟著受歧視和排擠。本身為美軍工作就是想混口飯,改善自己及家庭的生存環境,讓生活變得更美好。

他們最後得到了什麼呢?眾叛親離,朝不保夕,即便沒有送命也注定社會性死亡,在本國族群中再無立足之地。

不過,上述那些傷害對於伊拉克、阿富汗的翻譯官們來說,來自他們所效忠西方軍隊的歧視與拋棄,更是「心靈暴擊」。

3

在駐紮伊拉克、阿富汗的美英等外國軍隊基地內,當地翻譯官往往會成為基地內唯一被搜查的群體,尤其是在飯後和下班前,翻譯官會被突然叫住,並被無理搜身,而女翻譯官最難忍受的就是那些西方士兵還經常借機揩油、性騷擾,這嚴重侵犯了他們的宗教信仰和文化習俗。

除此之外,這些翻譯官還被各種特殊對待,比如他們在上班期間被禁止攜帶手機、照相機,還不允許用基地的電腦發電郵、看視頻、玩遊戲。

即便是他們中許多人已經用自己的鮮血來證明瞭「忠誠可靠」,遭受的區別對待也是一樣不少。

不少美軍普通士兵在評價和自己並肩作戰的翻譯官時,都有這樣的心態:「這些傢伙有膽量做他們的工作。沒有他們的幫助,我們在當地的工作根本無從展開,可我就是在內心沒辦法徹底信任他們。」

總之,這些翻譯官們可謂是裡外不是人,這令他們精神上備受折磨。

可如果他們再讀一讀邁克爾·克羅寧在《翻譯與身份認同》就該明白,這是他們選擇這份職業後理應承受的風險:在兩個群體爆發武裝衝突後,他治翻譯模式下的譯員身處原語文化與目標語文化之間,處於「他者」與「我者」的接觸面,雖然身為「我者」,卻通曉「他者」的語言,具備與「敵人」溝通的能力,而被本族人視為「通敵者」、「叛徒」、「間諜」,遭到排斥,甚至面臨死亡的威脅。

同樣,在外族人眼裡,這些他治翻譯模式下的翻譯官同樣無法得到信任,對國內而言,他們是國外; 國外而言,他們是國內。」

在阿富汗、伊拉克百姓看來,這些翻譯官具有異質,是我者中的他者,會引起自己的惶恐與不安,這種情緒勝過面對美軍。

對西方國家軍隊而言,當地翻譯官屬於「他者中的我者」,但他們歸根結底仍然是阿富汗、伊拉克人,是「我者中的他者」。

這就導致美軍為首的外國駐軍全面撤出伊拉克、阿富汗後,留下的當地僱員發現自己已經難以回歸族群中,只有離開故土,帶著家人移民他國。

可令他們寒心的是,雇傭他們的西方國家卻對其生死毫不在意,還設下重重門檻來阻撓。

其中之一就是簽證和移民申請屢屢被拒,2020年《紐約時報》報導:上個財年中,有大量曾經幫助過美軍的伊拉克人申請移民和難民身份,可政府只接納了161人進入美國,這不到申請總名額的5%,而這161人里,大多數人都被迫拋妻棄子隻身來到美國,因為美國當局對於翻譯官們的親屬簽證幾乎都是拒簽。

美國人自己都擔心這麼做下去,會不會讓那些「熱愛美國」的「盟友」們寒心。

有美軍退役的軍官就擔憂,「用完即棄」的態度不可取,這會讓美軍在未來的海外衝突中失去當地人的支持。

除了美軍外,其他幾個西方國家軍隊同樣令自己的翻譯官心寒齒冷。

在英國,曾經有上千阿富汗籍翻譯官獲准移民英國,在發放簽證上,英國做得是比美國地道一點。

當這些為「大」英賣命的翻譯官萬里迢迢來到英國後,卻發現這裡根本容不下自己,難以找到工作不說,連難民身份都得不到。

2018年時,英國內政部進入要求每個在英國的阿富汗籍原英軍翻譯官們繳納2389英鎊,方可繼續留英,否則將面臨驅逐。可這些人來英國時已經傾其所有,他們在英找不到工作,窮困潦倒,根本掏不出這筆錢。

於是,他們決心集體寫信給英國內政部抗議,卻石沈大海,倒是等來了英國防衛大臣加文·威廉姆斯的「誠摯」回應:「我們一定要給50名為我們工作的翻譯官赴英避難權。」

至於這50名翻譯官的簽證申請,至今尚無下文……

至於給澳軍賣命的阿富汗籍翻譯,目前最新消息是:即便他們本人的申請得到批准,還得接受身體檢查,另外他們的家人也得獲得赴澳批准,然後這些人才能在9月份隨同澳軍一起撤離阿富汗。

但是,澳洲方面似乎不打算叫他們通過申請,因為他們的家人鐵定是通不過的……

如果說西方國家軍隊裡也沒有一點溫情?當然也是有的,人心都是肉長的,你哪怕養只螃蟹和蝦,過個十天半月都得有點感情,何況人乎?

加拿大就曾有過這樣的「感人」故事,一名叫穆罕默德·拉赫曼的阿富汗翻譯官兼醫生曾經冒死救了多名加拿大士兵的命。

最後他的故事感動加拿大,於2011年獲准帶著自己的7個孩子和僅有的190美元前往加拿大,之後他和七個子女都獲准加入了加拿大國籍,並且還得到了加拿大政府的幫扶。

但是,拉赫曼的故事雖然勵志,卻不具備代表性,因為駐阿加軍本就不多,逃得也早(2014年全部撤出),翻譯官數量很少,而其中大多數人還都沒有得到拉赫曼那樣的待遇……

從目前的形勢來看,這些西方軍隊工作的翻譯官大半在劫難逃,面臨悲慘的命運,可這些人卻很難讓人同情。

如果說抗戰中出現的翻譯官中還有不少是受日軍強迫徵召的話,這些阿富汗人、伊拉克人為美英軍隊效力可都是完全基於他們真實意願。

日軍翻譯官夏文運反正,曾向李宗仁提供情報,為台兒莊大捷下大功

因此,這些伊拉克、阿富汗人選擇當翻譯員是無法拿「生計所迫,混口飯吃」來辯白的。

如果他們稍有歷史常識就該明白,美國在過河拆橋、賣隊友上向來果斷——古巴的索摩查家族、智利的皮諾切特、南越的吳庭艷以及伊朗的巴列維這些位高權重的政要都不免被拋棄出賣,更何況一個普普通通的「帶路黨」!?■

Be the first to comment