哈以衝突仍在持續,目前的影響如我前兩篇文章所分析的那樣,一方面俄羅斯的壓力得以緩解,以至於烏克蘭總統澤連斯基不無焦慮地向法國電視台表示「國際社會的注意力可能會離開烏克蘭,這將產生後續影響」;另一方面普京則可以輕鬆地對媒體表示,俄羅斯可以幫助調解巴勒斯坦與以色列的衝突,「除了通過和平手段解決衝突之外,別無他選」「誰也不會懷疑俄羅斯企圖偏袒某一方」。

這種表態的言外之意所有人都清楚,西方任何一個國家居中調解,勢必都會偏幫以色列。普京這樣說,倒不是寄希望於哈馬斯和以色列會真的請他去做調停人,而是想為當下俄烏戰爭的僵局找個破局的參照物。畢竟俄烏戰場也拖了那麼久,俄羅斯眼見不可能再取得更多進展,還得直面整個西方的壓力,目前有很強烈的落袋為安的想法。

俄烏戰爭和這輪巴以衝突什麼時候結束還很難說,但美國和西方國家會偏幫以色列卻是肯定的。當你知道以色列是怎麼出現的,就明白我為什麼這麼說了。

文章的最後我也會告訴大家,什麼樣的風向標出現,能標誌阿拉伯世界打破了以色列的封鎖。

1、兵家必爭之地

孫子兵法有句話「爭地則無攻」,所謂「爭地」按孫子自己的解釋為「我得則利,彼得亦利者,為爭地」,意思是說對於交戰雙方來說,這種類型的戰略要地為兵家必爭之地,誰搶佔了就對誰有利。所謂「無攻」指的是遇到爭地一定要搶佔,如果敵人已經搶先佔領,則不可強攻。

如今巴勒斯坦和以色列相爭的這片土地,便是一片爭地。歷史上猶太人的悲劇,也是源於這種爭地屬性。

從地理屬性來看,如果不是因為地質運動讓東非大峽谷的一段灌滿海水形成「紅海」,從地理環境來看,阿拉伯半島更應該被歸入一個大洲。公元7世紀阿拉伯帝國的創立,以及對阿拉伯半島和北非的統一,則算是正式從地緣角度將兩大板塊整合成了一個整體。

作為連接北非和阿拉伯半島的樞紐點,猶太人和阿拉伯人爭奪的這片土地,在阿拉伯帝國建立之前就是爭奪的焦點。三教聖地耶路撒冷則是焦點中的焦點。

當然,單純從地理位置看,夾在蘇伊士運河和阿拉伯半島之間的西奈半島看起來更像是個連接點。只不過決定一片土地是否重要不能光看位置,還要看人口承載力。就這點來說,荒漠化的西奈半島就要差上許多。

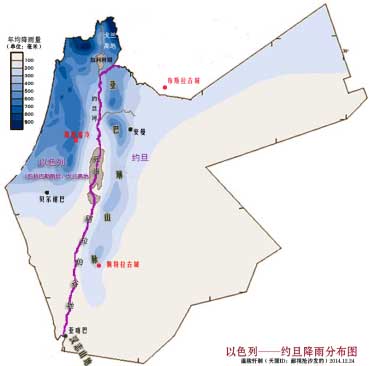

相比之下,耶路撒冷周邊地區情況就要好得多。西風從大西洋帶來的暖濕氣流為整個地中海東岸帶來的相對充沛的降水讓猶太人認定上帝許給他們的這片土地「流淌著奶與蜜」。只是這片綠色之地過於狹小,注定沒辦法作為一個帝國的根基,只能作為一個兵家必爭之地存在。

最初這片「爭地」只是亞非的爭奪焦點。無論是來自亞洲的亞述帝國、新巴比倫帝國、波斯帝國想向北非擴張,還是代表非洲的埃及想向亞洲擴張,都必須拿下這個樞紐點。

當羅馬帝國建立一個以地中海為內海的帝國後,巴勒斯坦/以色列地區就成為了歐亞非三方勢力爭奪的焦點。代表歐洲勢力的羅馬帝國為了更好地控制這個亞非樞紐點,於公元135年將猶太人驅逐出他們曾經建立王國的這片土地,並用巴勒斯坦這個去猶太化的歷史名稱,重新為之命名。

當歐洲進入基督教化的中世紀,阿拉伯半島、北非又被阿拉伯人和他們的宗教整合在一起後,以奪回聖城耶路撒冷為目標的「十字軍東徵」成為了西方向東擴張的標誌性事件。

此後隨著十字軍建立的「耶路撒冷王國」(公元1099-1299年)被穆斯林軍隊攻滅,奧斯曼帝國成為阿拉伯人和聖城的統治者,並代表伊斯蘭世界與歐洲基督教世界對抗,西方在長達7個世紀的時間中都沒有時機重新建立對耶路撒冷的控制權。哪怕後來西方憑借大航海時代的紅利,逐漸掌控了世界的主導權。

2、英美「創造」的以色列

第一次世界大戰的結束,讓西方再次看到了重返耶路撒冷的機會。這次戰爭結束後,奧斯曼帝國作為戰敗國,不得不放棄在阿拉伯地區的統治,轉而維護在小亞細亞半島及伊斯坦布爾的基本盤。

這讓作為戰勝國的英國看到了機會,為了控制阿拉伯地區,英國一方面表示願意支持阿拉伯人脫離奧斯曼帝國獨立建國;另一方面則決定利用猶太人的復國情節,在阿拉伯地區打入一顆楔子。

早在1917年11月戰爭還未結束時,攻入耶路撒冷的英國外交大臣貝爾福,就代表政府致函英國猶太復國主義聯盟副主席羅斯柴爾德,表示「英國政府贊成在巴勒斯坦建立一個猶太人的民族之家,並將盡最大努力促其實現」,史稱《貝爾福宣言》。

英國自從英法百年戰爭失敗後,就逐漸開始在外交上執行「大陸平衡政策」。簡單點說,如果英國想控制的地區,原始民族結構簡單,那英國並不介意直接移民佔領,典型的如北美地區;如果地緣結構過於複雜,那就利用甚至製造地區矛盾,讓局勢朝有利於自己的方向發展。

縱觀英國歷史,無論是不斷轉移陣營打壓法國、俄國等歐洲大陸國家的崛起勢頭;還是在印度利用土邦們之間的矛盾各個擊破,都是遵循這一外交原則。這次在巴勒斯坦地區,英國的操作思路同樣如此。如果直接把耶路撒冷變成殖民地,勢必會激怒全體阿拉伯人,但如果只是出於對猶太人的「同情」幫助他們重返故地,那情況就完全不同了。

此後在英國的支持幫助下,歐洲猶太人開始向巴勒地區移民。1932年,在納粹勢力開始在德國坐大、反猶情緒在歐洲空前高漲的情況下,猶太人加速了移民巴勒斯坦的速度。

二戰結束後,英國雖然成為了一個二流國家,但接棒主導西方秩序的美國,卻與英國有著同樣的想法。說到底美國是一個源出於英國的海洋國家,同樣認同在舊大陸各地製造矛盾,以及利用「大陸平衡政策」建立霸權的戰略。

於是正如大家看到了那樣,在美國的支持下,1947年聯合國出台了《巴勒斯坦將來處理分治計劃問題的第181號決議》,規定在1948年結束英國在這一地區的委任統治,分別建立阿拉伯國與猶太國。值得一提的是,英國認為自己就此失去了對巴勒斯坦地區的話語權,而投了棄權票;蘇聯則認為分治的局面,同樣能讓自己有機會介入阿拉伯地區,包括讓蘇聯境內大量無法被同化的猶太人能夠有地方遷徙,而投了贊成票。

最終在阿拉伯國家因強烈反對以色列建國而開啓中東戰爭後,美國和西方成為了以色列的靠山;蘇聯則借機拉攏阿拉伯國家購買蘇聯武器。中東和耶路撒冷,成為了冷戰角逐的焦點戰場。

從大歷史的角度來說,以色列的出現幾乎是一種必然,無論代表基督教世界的是美國人還是俄國人。畢竟當時兩個超級大國都認為,沒有可能再用殖民的方式擴張勢力範圍了。感謝美國的選票政治,使得我們很多時候能夠看到美國政客毫不掩飾地表達出這個國家的私心。千萬不要以為只有特朗普這樣的非典型性美國總統才會語出驚人,哪怕是那些平時以偽君子形象示人的政客,也同樣會說出他們的心聲。

比如奧巴馬那句「如果中國人過上美國人的生活,對地球是災難」就是典型的案例。就以色列存在的意義而言,現任美國總統拜登在1986年出任參議員時曾有過非常直白的表述:「如果沒有以色列,美國也會要創造出一個以色列,來保護美國在當地的利益」「對以色列的援助,是我們做過最好的30億美元投資」。

這番大實話一說,所有人應該都清楚以色列與阿拉伯國家之間的矛盾是永遠無法化解的。除非有一天基督教世界能夠和伊斯蘭世界和解。

3、沙特與埃及雙核心

毫無疑問,基於彼此之間的結構性矛盾,阿拉伯國家同樣深知自己與西方的矛盾不可調和。在西方從本心不願意幫助阿拉伯世界現代化的心理下,阿拉伯世界唯有自己聯合起來,才有一絲重新崛起的可能。

為此,1945年3月,在二戰還沒有完全結束的時候,阿拉伯國家就迫不及待地在埃及牽頭下成立了「阿拉伯聯盟」(簡稱阿盟),這個時間甚至比歐盟草創的時間還要早上十年。然而也正是因為阿拉伯人有強烈的統一意識,才促使兩年後不願意看到強大阿拉伯人聯合體出現的基督教世界,共同推進了以色列的復國夢。

單純從土地面積和人口來看,目前擁有22個成員國的阿盟看起來的確有躋身「帝國體」(一類地緣政治板塊),與美、中、歐、俄、印同場競技的實力。以2022年的數據來說,阿拉伯國家合起來的總面積高達1313萬平方公里,人口則為4.3億(2022年。其面積僅次於俄國,人口則與歐盟相當(4.48億)。

然而紙面數據再高,也不意味著就有機會形成合力。在整體沒有跟上工業化節奏的大背景下,阿拉伯聯盟想要崛起,就必須尋找強力外援。在美國和整個西方不願意看到阿拉伯人聯合的情況下,外援的標準其實就只有一個,那就有實力和美國抗衡。

於是我們會看到,從1948年-1982年期間,阿拉伯國家與以色列前後進行了5次中東戰爭,幾乎貫穿了整個冷戰時期,蘇聯則成為阿拉伯國家最大的外援。在此期間,埃及甚至還和敘利亞一度組建過一個準備把伊拉克、也門等國包含進來的阿拉伯聯合共和國。而以色列在這場代理人戰爭中的完勝,亦成為蘇聯崩潰的前奏。

2003年爆發的伊拉克戰爭,以及薩達姆政權在這一年的覆滅,標誌著阿拉伯世界軍事復興夢的全面破碎。此後依託石油和聖城雙重優勢的沙特阿拉伯,事實成為了阿拉伯人在全球發揮影響力的代表。

然而與四次中東戰爭時的埃及、薩達姆時期的伊拉克和當下的敘利亞由軍事強人持政的模式有所不同,沙特阿拉伯的基本屬性為海灣君主國,最親密的盟友也是與之政治、經濟屬性類似的海灣國家,包括阿聯酋、阿曼、科威特、卡特爾、巴林五國。

這使得沙特更傾向於以宗教向心力為號召,經濟為手段擴張自己的影響力。而上述六個君主國聯合創立的「海灣合作委員會」也是沙特用以擴張地緣政治影響力的平台。

於是在沙特身上我們會看到一個非常奇特的現象。一方面這個國家在宗教上顯得特別的保守,來自沙特的資金甚至私底下一直會流入各類極端組織(比如當年的基地組織);另一方面卻又會務實地與美國,以及當初的英國選擇合作,以維護自己的君主統治。(關於這種心理,推薦看一部以沙特開國君主伊本·沙特為原型的,2011年由法國、意大利、卡塔爾合拍電影《黑金》)。

問題在於,沙特是阿拉伯半島的核心國家。即便沒有以色列橫亙於中間、沒有體制差異,它也很難將控制力真正輻射至北非,尤其是讓埃及這個傳統阿拉伯大國服從自己。這意味著阿盟最有可能出現的結構,是類似法國、德國之於歐盟這樣的雙核模式。埃及作為世俗國家、共和國家以及北非的代表,與沙特共同決定阿拉伯聯盟的走向。

值得一提的是阿盟憲章規定,其總部的永久地址為埃及首都開羅。在最初的30多年,埃及這一帶頭大哥的地位一直都沒有變化,直至1979年埃及與以色列簽訂和約,轉而將美國視為其最重要的盟友。

這一轉向無異於背叛,導致其它阿拉伯國家與埃及斷交、中止其阿盟成員國資格 ,並將總部遷至突尼斯。一直到1987年埃及才逐漸與一些阿拉伯國家重建外交關係,並於1989年重獲成員國資格。1990年9月阿盟總部再次遷回開羅。

參看當時的冷戰形勢變化,你就會明白為什麼埃及又重獲承認了。1985年,戈爾巴喬夫出任蘇聯最高領導人,並很快啓動了全面政治改革。僅僅六年時間就葬送了這個人類歷史上最強大的大陸帝國。

這場失敗的改革不僅讓蘇聯迅速走向崩潰,更讓美蘇之外的其它國家意識到,蘇聯自己對原有模式都已經持否定態度。在這一大歷史背景下,埃及的提前轉向反而會被認為是一種明智之舉。同時沙特與美國在「石油美元」問題上的合作,亦會被認為是一種務實之舉。

當所有的背叛與妥協都被原諒,絕大多數阿拉伯國家也都默默接受美國一超獨大的事實後,埃及作為阿盟的法定領導者、沙特作為阿盟最大的金主,成為阿盟的雙核心心理障礙也就掃除了。

4、紅海大橋——阿拉伯世界復興的標誌

中東戰爭以及埃及與阿盟關係的反復,證明瞭一件事,那就是阿拉伯國家不可能只依靠自己的力量,實現民族復興之夢。除非有一天,有另一個足以和美國抗衡的帝國體出現,阿拉伯世界才可能重新獲得一體化的戰略窗口。

至於現在這個戰略窗口有沒有打開,那就見仁見智了,最起碼美國已經將中國視為最大的戰略威脅。即便印度真如西方所期許的那樣佔據中國的生態位,這個自視為世界一級的國家,也同樣會願意看到阿拉伯國家將復興的希望寄於自己身上。

在這場百年未有之大變局中,原本嚴重依賴全球貿易的國家,更多的感到焦慮,擔心城門失火殃及池魚。反觀一直視西方為宿敵,之前只是不得已在政治層面屈從的阿拉伯國家,卻是樂見終於有一個國家,敢於站在美國的對立面了。

正如我在前兩篇文章中所分析的那樣,作為石油美元體系的壓艙石,沙特的態度最為微妙。近幾年來,沙特的實際掌權人王儲兼首相薩勒曼與美國發生了不少齟齬。並立足自身需求,在2016年推出「願景2030計劃」。

為了對接中國的「一帶一路」倡議,今年3月沙特與伊朗在北京主持下完成世紀和解,更是明顯違背了美國的意志。當然,這並不代表沙特會就此與美國交惡。9月份在美國主持下,沙特與以色列共同加入「印度-中東-歐盟經濟走廊」計劃,就是沙特務實外交的另一種表現。

對於美國來說,推動沙特、以色列關係正常化(建立外交關係),不僅為了幫以色列贏得更寬松的地緣政治空間,更是在證明自己在中東的影響力。只是對於沙特而言,一方面這條印歐經濟走廊,符合自己在「願景2030計劃」中,將自身打造為歐亞非三洲樞紐的的目標;另一方面又知道,執意將以色列拉進計劃是藏有私心。

這種情況下,哈馬斯出於破壞沙、以關係正常化的目的發動這次襲擊,對於沙特來說未嘗不是一種解脫,可以堂而皇之地拒絕美國的要求。

更為重要的是,將以色列從印歐經濟走廊移除,不會影響沙特打造三洲樞紐的雄心。事實上,即便沒有猶太人與阿拉伯人的結構性矛盾,經由以色列連通地中海和歐洲的路線,也不是沙特的最優解。真正符合沙特定位的方案,是興建一條紅海大橋,將沙特與埃及這兩個阿拉伯世界的核心國家連接起來。

如果走以色列連通歐洲,這條路線還必須經由兩國之間的約旦。雖然約旦作為阿拉伯國家,看起來不會有太大風險,但單純從地緣政治角度來說,多一個中間國家就會多一層風險。誰又能保證自視為聖裔的約旦王室,與控制麥加、麥地那聖城的沙特王室之間,就會永遠和平下去呢?

相比之下,連接埃及的方案看起來要合理的多。這一方面可以將埃及與自身利益做深度捆綁,甚至依賴於自己;另一方面以埃及作為對接歐洲及整個地中海的港口國家,比讓以色列承擔這個任務,地緣政治風險要低得多。

最後,經由埃及的線路可以做到一魚兩吃。既繞過以色列打通了亞非通道,又為沙特贏得了連接歐洲的戰略通道,真正幫助沙特實現三洲樞紐的願望。至於這條通道的另一頭,無論是中國還是印度,都必然不會認定,這條通道只能走以色列才能有用。

於是如果你一直關注中東各類新聞的話,有可能會注意到一條:2016年,也就是在沙特推出2030願景的這一年,沙特國王薩勒曼在出訪埃及時宣佈——「我與我的兄弟、(塞西)總統閣下就在我們兩國之間修建一座大橋達成了一致。」

埃及總統的塞西則積極回應道,這條連通兩國的紅海大橋將以沙特國王之名命名為「薩勒曼·本·阿卜杜勒-阿齊茲國王大橋」。同時宣稱「大橋標誌著阿拉伯聯合行動道路上的新篇章」。

5、結語

單從技術角度看,這座大橋的最佳選擇不是直接跨越平均寬度將近200公里的紅海本體,而應該在紅海延伸向約旦河谷的亞喀巴灣上修建,以連接埃及的西奈半島。這樣的話,紅海大橋的跨海距離就能縮至最小14公里。

只是亞喀巴灣的最北端對接著以色列的南境,這一選址勢必會對以色列直接進入印度洋的可能性造成影響。此外從地緣政治角度來看,即便沒有這層影響,美國和以色列也顯然不會願意看到紅海大橋的貫通。以至於今天這條具有標誌性意義的大橋還停留在選址階段。

就這次哈馬斯與以色列的衝突來說,對沙、以關係正常化的破壞是必然的。在美國現政府急於將沙、以關係正常化作為競選籌碼的情況下。一個可供選擇的籌碼,是沙特將美、以同意建設紅海大橋作為交換條件。

當然,是否要飲鴆止渴,也是美國需要考慮的。不過無論沙特有沒有抓住這次機遇,如果有一天我們能夠看到大橋動工的消息,都可以將之視為阿拉伯世界開始擺脫美國影響,重新踏上獨立自主道路的風向標。■

Be the first to comment