10月22日閻連科被正式授予2014年卡夫卡獎,這是卡夫卡獎成立14年來首次將該獎授予中國作家。

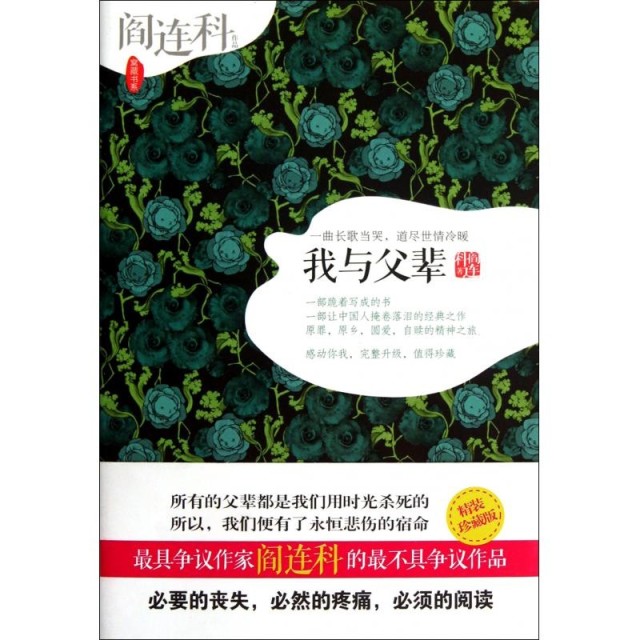

下文選自閻連科所著《我與父輩》。

寂冷的光亮

文 | 閻連科

我開始了寫作,並日日堅定地寫著。

白天到幾公里外的高中讀書,晚上躺在床上,輾轉反側,構思我的故事。星期天下地勞動,到了晚上就點上油燈,伏在一張陳舊而破損的抽屜桌上,寫著我的關於階級鬥爭和地主、富農、貧農,以及剝削與被剝削,反抗與被反抗,還有遠離家鄉之後,主人翁去找共產黨的那部長篇故事。

寫作成為我生活的秘密,使我感到在那青春年代裡,我比別的同學和鄉村的人們,都過得充實和多了一份願念理想,似乎在生活中比別人有著更多的一束遙掛在未來的光明;使我覺得,正因為文學的存在,才有了我那時活著的意義,才有了我文學的昨天、今天,和可能是灰暗而艱澀的明天。

就是到了今天的景況,我的寫作或好或壞,已經寫有五百餘萬字的作品時,所有的記者見我都會千篇一律地問我世界上對你影響最大的作家是誰、作品是什麼時,我都是認真地答道,對我影響最大的作家是張抗抗;影響了我一生的作品,是張抗抗的《分界線》。

必須承認,我確實從心裡對抗抗大姐,充滿著一種難以言說的感激之情。

歲月如同有用無用的書紙,日子是那書紙上有用無用的一些文字。就這麼一頁一頁地掀著,彷彿我寫的無意義的小說一樣,到了我把那部長篇故事寫到三百餘頁時,因為大姐的腰痛日益病重,因為家裡確實需要有人幹活,需要有人去掙回一份維持油鹽藥物和零用的錢來。在讀高二期間,我讀了一個學期,便輟學回家去了。那年我還不到十七歲,在家待了數天,把我的被子、衣物,還有正在寫作中的小說書稿,一整一捆,就到了幾百里外的河南新鄉,打工去了。

那是一段我人生中最為辛苦的歲月,每每提起,都會欷歔掉淚。

我有一個叔叔,是我父親的親弟,他遠離家鄉,在新鄉水泥廠裡做著工人。因為他在新鄉,也就首先介紹我大伯家的老二孩子,名叫書成的我的叔伯哥哥,在新鄉火車站當著搬運工人,把從火車上卸下的煤或沙子,裝進加長加高過的架子車上,運往三十多里外的水泥廠裡;起早貪黑,一天一次,一次一噸,一千公斤,六十多里路,能掙四到五元。因為哥哥在這乾著,我也就到這兒做了一個搬運工人。

我比哥哥個兒高些,卻是沒有他那樣對人生和搬運的耐力。每天天不亮時,我們弟兄就早早起床,拉著空車,快步地往三十里外的火車站去,每人裝上一噸煤或沙子,然後再緩慢地如牛一樣,拉著重車回來。在平和的土道上,我們步履蹣跚,徐徐而行;遇到了上坡,無論坡陡坡緩,我們都把一輛車子放在坡下路邊,弟兄兩個合拉一車,在那坡道上走著「S」形的路線,攀爬著自己的人生。送上一輛,回來休息一會兒,再合拉另外一輛。夏日時候,天如火烤,汗如雨注,好在那時,路邊常有機井澆地,渴到難耐之時,我們就趴在路邊田頭,咕咕地狂飲一氣,如馬如牛,如沙漠駱駝,喝個痛快。到了午飯,我們就總是趕到某一機井口上,吃著四兩一個、因為堅硬形長被我們形容為“槓子”的饃饃。每次,喝著路邊的生水,吃那槓子饃饃,我和我哥,都能一口氣吃上兩個,八兩的重量。

起初,我拉不動那上噸的煤車、沙車,吃不下那兩個槓子饃饃。哥哥替我著急,除了每遇上坡,都要替我拉車以外,還要在路邊吃饃時候,從他車把上吊的一個袋裡,給我摸出一塊烏黑的鹹菜塊兒。他咬下一口,有三分之一,自己吃著,把那三分之二烏黑的鹹菜,遞到我的手裡,讓我就著鹹菜,就著路邊河水,去吃那堅硬的槓饃。這樣過了一段日子,看我能吃完那八兩饃了,哥就不再給我準備鹹菜,而只准備一些最為淡白深刻的關於人生的話兒。

他說:「連科,你還回家讀書去吧,讀書才是正事。」

他說:「不讀也行,讀多了也不一定有用。」

他說:「明天週末,我們回去洗個澡吧。洗個澡,明天你好好睡上一覺。」

我在每週的周日,都會好好睡上一覺,把前幾天透支的力氣,設法兒補將回來。可是,我哥讓我睡覺,他卻仍在星期天裡,還要到火車站上再多運一趟煤或沙子。

我和我哥,是住在水泥廠的一間宿舍房裡。週日這天,哥哥拉著車子走了,我就躺在空蕩蕩的屋內,有些絕望地望著天花板和天花板上掛的蛛網,還有蛛網上一天天長大的一個蜘蛛。這個時候,我就想起了我那寫了幾百頁書信橫格稿紙的長篇小說,它孤苦伶仃,和行李一塊,從老家隨我到了新鄉,可我卻是再也沒有為它續寫過一字一頁,再也沒有寫出過一段情節或一個細節。

就這樣過了兩個多月。有一天,我叔看我走路時一個肩高,一個肩低,身子也有些歪斜,問我怎麼會這樣走路。我說本來就是這樣走路。我叔伯哥哥,卻把頭低了一會兒,又抬起來說,是拉車拉的。說因為架子車中的轅帶,每天都要狠狠地勒在肩上,要用盡吃奶的力氣向前拉著,那肩膀也就自然向下墜了。

說完這些,我叔沒有再說什麼,眼眶裡有了淚水。

三天以後,我叔不讓我再到火車站上去當那搬運工人。說掙錢再多,也不再去了。說一旦累壞了身子,他會一生對不起他的哥嫂,我的父母。經過叔叔的託人周旋,還請人吃了兩次飯店,喝了一瓶白酒,說通了讓我到水泥廠的料石山上,和別人一道打風鑽、炸料石,然後再把料石裝上小型火車,運往山下水泥廠裡。因為炸那料石有些危險,被石頭傷後流血或被啞炮碎骨,甚或炸亡的事情,每年每月,都時有發生。為了安全,叔也不讓我哥去做那搬運工了,讓他和我一塊上山,彼此也好有個照應。

我們弟兄就賣了各自的架子車,到水泥廠的料石山上,去做了那裡的臨時工人。料石山脈,離水泥廠有三五幾里,小罐兒火車,上山時用鋼絲捲揚機把幾十個空罐車廂拉將上去,待裝滿料石,再利用下坡的慣性,把那罐車迅速而有節奏地放下山去。在那山上,臨時工們分著幾撥,有人專門打鑽放炮,有人專門把料石裝上鐵皮板車,再推幾十米或者上百米,裝上罐車,還有人負責,專門把罐車往廠裡放運。剛上山的新手,由於不熟悉勞作景況,都會讓你幹上三天放罐的輕活。三天之後,你都熟了,再去干那搬石頭掄錘,到崖壁上撬石放炮的險活累活。

我乾了六天放罐的輕活。

叔伯哥哥,把他前三天的放罐輕活,也讓給我了。而他,一到山上,就乾了掄錘打釬的最重的活兒。在山上乾活,是一種「計時」,而非「計件」。計時,即每天干八個小時,為著一班,每一班有一塊六毛錢。為了能幹上十六個小時,一天勞作兩班,掙上三塊二毛錢,我和我哥去找工頭說了許多好話。我叔,還又去給那工頭送了兩盒香煙、一瓶白酒。就這樣,我和我哥,在那山上每天干上雙班,十六個小時,經常一干十天半月,不下山,不洗澡,也不到廠裡去辦什麼事情。吃住都在那空曠的山脈上,直到天下雨了,才會藉著雨天,休息一下。

人生雖然苦寒,可每月領薪後往家寄錢的那一刻,從郵局出來望著天空和行人,還是感到了無限的愜意和溫暖,感到了自己已經是個大人,可以為父母和家庭盡下一份情意和責任。為此,還是會有著來自心底的甜蜜和自傲,尤其在接著家裡回信時,信上說寄的錢已經收到,那些錢剛好能讓家裡派上這樣那樣的用場時,自己就覺得自己有了頂天立地的命道和力量,也就感到世界的實在和具體。於是,愈發地想要幹活掙錢和去承擔一些父母肩上的事,去父母肩上卸下些生活的沉重和悲苦。這樣,也就更加渴望每天能在礦山上乾下十六個小時,而且是永無休止地干下去。

最長的一次,我在那山上一氣乾過四十一天,每天都是十六個小時,不洗臉,不刷牙,下班倒在地上就睡,醒來用濕毛巾在臉上象徵一下,就往工地上快步走去。因為工廠裡既抓革命,又促生產,要大干一百天,完成多少萬噸的水泥生產,支援哪裡的工程建設。所以,全廠上下,就都那麼日夜忙著,自自然然,也就給我提供了一個不用請客送禮、不用求人說好,就能每天干上十六個小時的天賜良機。

我抓住了這個機遇。

在這機遇中,有一樁趣事和「特務」有關。

那個時候,對於台灣,中國大陸人知道的只有兩個內容:一是他們台灣人,都生活在水深火熱之中;二是我們「一定要解放台灣」,拯救他們於水深火熱的苦難之中。當然,因為我們要解放他們,他們又亡我之心不死,隨時都要反攻大陸,奪取我們的革命政權。所以,不知是真的還是假的,那時候大陸的到處盡皆,似乎都有潛藏的國民黨特務。於是,也就從我幼年記事伊始,耳朵裡總是聽到國民黨的特務如何如何,使我在很長時間,都懷疑我們鄰居,懷疑某個老師和大街上穿著制服的行人,都是國民黨從台灣派來的一個壞人特務。以至於少年時期,獨自走在村頭的田野,因為過分寂靜,能聽到自己腳步的後邊還有腳步的聲音,也就懷疑,身後有著來自台灣的某個特務,正悄悄地跟在我的身後,我快他快,我慢他慢,於是就猛地回頭,又只發現一片空曠在身後漫漫地舖著堆著。

為了證明身後確實沒有特務,有時我會快走幾步,把身子閃在牆角或一棵樹後,然後把頭悄悄伸將出來,進行觀察瞭望,以待確認身後的確沒有特務的尾隨,才會繼續謹慎地走下去。回憶那個年代的許多事情,就像回憶一部年代久遠的革命電影,有許多模糊,也有許多清晰;有許多場面宏大的歷史空曠,也有空曠中鮮明細節般的野花小草。總而言之,那是一個革命和激情充盈的年代,革命養育了激情,激情反轉過來,又燃燒著革命,以至於我為了自己和家人的生存,在新鄉郊野的山上,每天雙班,一次幹上十六個小時,整整四十一天,沒有下山,沒有歇息,除了珍惜來之不易的每天能幹十六個小時的機緣,別的我都一概不管不顧。也就從此,忘記了一切,如同和整個世界完全隔絕了一樣。然就在這個隔絕之中,革命與解放台灣這樣宏大的事情,會轉化成某個細節,呈現在我的眼前。

這是一天午時,我們正往罐車上裝著料石,工地上忽然停電,罐車不能運行,風鑽也不能旋轉,大家幾十個來自天南海北的和我一樣,在那年代求著生存的臨時工們,都躺在碎石渣上歇著睡著。也就這個時候,在我躺著將要睡著之時,我看到有兩個碩大的粉紅氣球,從天空中的高遠朝著山里的深處飄了過來。

望著那兩個氣球,我的第一反應是,這對氣球可能是敵人放飛過來散發反革命傳單的兩個反動工具。至於那來自台灣的氣球,能否飛過台灣海峽,海峽又在什麼地方,從海峽那邊的福建廈門,到我們的中原河南,河南的新鄉界地,有多遠的千里之程,要經過幾個省份,我不知道,也不想知道。但望著那對氣球,越來越信那是來自遙遠的、水深火熱的台灣方向。為了證明我的懷疑,在大家都半睡半醒之時,我做出要去廁所的樣子,離開了工地,離開了人群。

我朝著氣球飄去的方向,一口氣走了至少三十分鐘。從山頂到了荒無人煙的一條溝谷,直到確實相信,那氣球已經飄失,我再也不能找到它時,才停下了我的腳步。可是,就在我轉身要走,要離開山谷回到山頂時,奇蹟「砰」地一下,出現在了我的眼前。

我在路邊的一個石頭縫裡看見了一樣東西。那東西如同書籤,四指寬窄,一拃長短,紙板光硬,印製精美,一面是一個美麗的少婦,亭亭玉立地穿著短裙,分開雙手,一邊各牽著兩個孩子。那四個孩子,兩男兩女,健康可愛,背著書包,拿著玩具;而他們彩色照片的背景,是寬闊的台北大街,和一街兩岸的高樓與路燈。就在這書籤似的卡片彩照的背面,赫然地印著一行藍字:

台灣不計劃生育

在當時,我對計劃生育這個後來連農民都十分明了的詞語,還不是十分了解,只是隱隱覺得,這個詞語與生孩子有些關係。而那個年代,我們鄉村也同樣沒有實行計劃生育,只是中國的某些城市,開始有了這樣的號召。所以,對計劃不計劃生育,我並不十分感興趣。而只是覺得,撿了這張卡片,明證了我對那兩個氣球是來自台灣反動派的一種判斷;只是覺得,台灣人雖然反動,可他們大街上的麗亮和人的神情,卻是越出了我的所見和想像;還有對照片上母子們生活的幸福,有了暗自而沉重的羨慕。

山谷中空曠無人。我拿著那張卡片,默默地朝工地走去。到了工地,又把那張卡片藏在雨淋不到、別人也不能發現的一條石縫裡。雖然之後我沒敢再去石縫裡看那張卡片,卻已經在心底里藏下了一個不能告人的秘密,那就是:台灣人可能比我們生活要好。這個對於社會、革命和世界朦朧的懷疑,讓我想起了我那沒有寫完的長篇小說,因為在那個虛構的故事裡,充滿著階級鬥爭,也有著一個來自台灣特務的醜惡形象。

我又開始寫起了我的那部長篇。

因為我的叔伯哥哥,回家結婚去了,給我留下了獨占一屋的空間。可在某天動筆的時候,方才猛地發現,因為每天在山上搬石頭掄錘,往車上鏟裝石渣,鐵鎬的把兒和我縫了幾層補丁的褲腿,時時擠壓著我握鐵鍬把兒的右手手指,使我的右手指頭,已經完全扭曲變形,如同樹枝一樣乾枯彎彎,讓我無論如何,都無法再握住那細滑的鋼筆。發現手指無法握筆的時候,望著乾硬的指頭,我惘然不知所措,有些想哭,又覺得坦然。試著用左手握筆,卻又依然不能寫字,就再用右手生硬地握著,生硬地在紙上寫著,直到可以把字寫得有些像字了為止。

就這樣,在每天不干十六個小時,而只上一班八個小時的時候,我都會關起門來,寫上幾頁、幾個小時的所謂小說。這個時候的寫作,已經不太寄希望於以它的出版,來改變我的命運,讓我逃離土地,走入城市,而是覺得,現實讓人感到生存的絕望,在寫作中,能讓人覺出有個新的世界的存在。

也就如此,上班、寫作,寫作、上班。上白班了晚上寫,上夜班了白天寫。以為一切都將過去時,因為工地上忽然走了幾個來自他省的工人,我又有機會在那山上,每天干上十六個小時,一干半月時,世界轟然而悄然地,發生了巨大的變化。

天翻地覆。

天翻地覆是自一天的夜半開始的。一天的夜半,已經是十二點多,忽然間,寂靜的山脈工地上的大喇叭裡,莫名奇妙地響起了音樂,播放了豫劇《朝陽溝》。先前,那大喇叭裡除了播放各種通知外,就是革命新聞和革命的京劇樣板戲。可是那一夜,天空浮雲、萬籟俱靜之時,大嗽叭裡竟然播放了有些靡靡之音樣醉人的豫劇《朝陽溝》。我們不知道喇叭里為什麼不再播放那革命的樣板之戲,而改播了優美的地方戲曲。大家都怔在那兒,停了手中的活兒,都在聽著《朝陽溝》中的“走一步,退兩步,我不如不走”的優美唱段。直到後來,那些年長的工人們乾著活兒,就都跟著大唱起了《朝陽溝》來。

我就是從那一夜突然意識到了豫劇之美,直到今天,還迷戀著河南的戲劇。因為那一夜,我要幹上雙班,十六個小時,所以,第二天八點下班,回到山下水泥廠的工人宿舍區裡,已經是來日的上午十點多鐘。就在那宿舍街區的牆上,那一天,我看到了到處都是奇怪的標語。內容盡皆是打倒“四人幫”的口號。我不知道是誰,不知道「四人幫」是什麼意味,就如不懂「計劃生育」是什麼意味一樣。回到宿舍,我小心地去問我的四叔。

四叔說四人幫都是誰。我知道他們都是我們偉大國家的領導人。想起不久之前,毛主席逝世時,我在山上乾活,直到一周後從山上下來,才愕然聽說毛主席已經去世了。現在,他們四個人又都被抓了起來,這使我過了許久之後,才隱隱省思到世界將要發生什麼變化。一場新的驚人的革命,也許就要到來,儘管各種革命似乎都與我無關。

後來的事實確實證明,中國的的確確有了新的革命。

而且革命,與我有關。

在非常偶然、普通的一天裡,我正在山上乾活,我的四叔急急地從山下走來,到我面前猶豫著說,你下山買票回家去吧,家裡有了急事。我怔在叔的面前,有些驚慌,有些忙亂。叔看我忙亂,就取出了一封電報,默默地給我。

電報上只有簡單四字:「有事速回」。在那個年代,電話網絡,不像今天蛛網樣罩在上空,讓世界變得小如手掌。而那個時候,通訊的主要方式,就是信和電報。緩事發信,急事發報。而發電報,一般又都是家有告急,如親人病重病危,或突發別的災難。因為電報上每發一字,需要六分錢還是八分錢,這六分、八分,是兩到三個雞蛋的價格。所以,世界上最簡潔的文字,自然就是電報的語言;最令人不安的文字,也是電報的語言。

因為家有病人,這讓我不敢多想電報背後的事情。就只能懷惴著電報,急匆匆地下了礦山,買票整物,連夜起程,回到了洛陽嵩縣的一隅老家。

到了家裡也才知道,家裡一切如常,只是因為社會和從前有了大不一樣。■

Be the first to comment