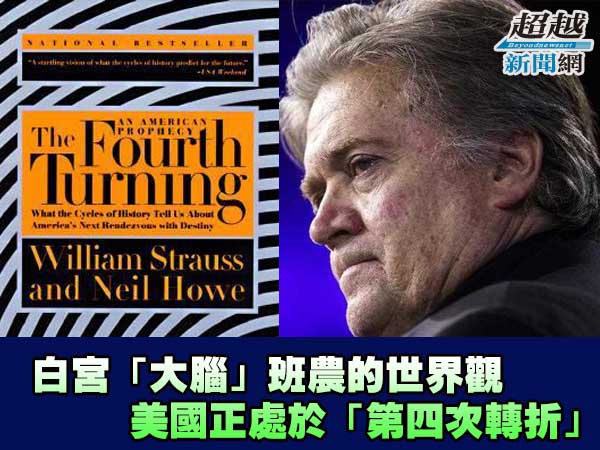

《第四次轉折:美國預言(The Fourth Turning: An American Prophecy)》作者之一的 Neil Howe 認為,現任白宮首席策略師史蒂夫 · 班農(Steve Bannon)的世界觀,是受了這本書的啟發。

該書認為,美國歷史在一個長約 80 年的周期中循環運行,每一個周期包含四次轉折,而每逢第四次轉折都將面臨危機。

而美國在 2008 年進入本周期的第四次轉折,趨勢的進一步加深可能引發另一次金融危機或大型武裝衝突,將激發公眾輿論並迫使領導人採取更果斷的行動。

美國歷史上每一次捲入全面戰爭都發生在第四次轉折,沒有一個周期的第四次轉折是無戰而終的。

我在 1997 年與 William Strauss 共同寫了這本書。班農的確深受其影響。班農 2010 年編劇和導演的紀錄片《零世代》(Generation Zero),即圍繞這本書的理論,認為美國的歷史是周期運行,每個周期大約持續 80 年,即大約四代人。每一個周期都含有四個轉折,而每逢第四次轉折都將面臨危機,一個結束前一時代並引領下一時代的災難性危機。前三次分別是獨立戰爭、南北戰爭和第二次世界大戰。

我和班農本人並不是很熟。我已經與他合作過幾部紀錄片,包括《零世代》,多年來。我對他的文化底蘊印象深刻。他的政治觀點,雖然很不尋常,但並非不可理喻。當他成為極右翼媒體 Breitbart News 的執行主席並宣傳該網站的觀點時,我感到很驚訝。無論我還是 2007 年去世的 Strauss,都從來沒有親口告訴過班農應該想什麼或者說什麼。但是我們也許給了他一種理解:民粹主義,民族主義和國家權威主義將很快就會抬頭,不僅在美國,而且在世界各地。

因為我們從來沒有打算寫一份政治宣言,所以對這本書在政壇的受歡迎程度感到驚訝。當「第四次轉折」剛剛問世時,支持的大多是民主黨人,因為他們看到的是書中描述的具有共同意識的樂觀主義青年,將引領美國走向進步。然而,另一個教訓吸引另一批人:在未來的新時代可能會出現左翼經濟學與右翼社會價值的成功合體。

除了意識形態,我認為還有另一個原因使越來越多的人對這本書感興趣。我們拒絕現代西方歷史學家的深刻前提,即社會時間是線性的(連續進展或衰落)或混亂的(太複雜而不能揭示任何方向)。相反,我們認為社會時間是一個循環周期,其中事件的意義也只是哲學家 Mircea Eliade 稱為「重演(reenactments)」的程度。在循環區間內,一旦剝離了外在事件和技術,只剩下往往以固定的順序重現的有限的社會情緒。

每一個周期都含有四次轉折,每個持續約 20 年,即大約一代人的長度。這些就如反覆出現的春夏秋冬。

這個周期的第一次轉折是在危機後的「高峰(High)」。在高峰中,政府機構強大而個人主義式微。儘管高度的一致性會使人感到壓抑,但社會整體對其共同的走向很有信心。許多依然在世的美國人尚可以回憶起第二次世界大戰後的美國社會「高峰」(歷史學家 William O ’ Neill 的定義)時期,亦即杜魯門,艾森豪威爾和肯尼迪的任期。更早的例子是南北戰爭以後的時期,維多利亞時代的工業高速增長和家庭的穩定時期,以及剛建國後不久。

第二次轉折是「覺醒(Awakening)」,政府機構在更高的原則和更深的價值觀的名義下受到攻擊。只有當社會迎來公共進步的高潮時,人們才會突然開始厭棄所有的社會紀律,並想要重新獲得個人的真實感。依靠信仰而不是工作來得到救贖,是年輕人共同的心聲。一個這樣的時代產生了 20 世紀 60 年代末和 70 年代的意識革命(Consciousness Revolution)。

第三次轉折是「解體(Unraveling)」,在許多方面這個時期與「高峰」期正相反。政府機構是軟弱和不受信任的,而個人主義則蓬勃發展。屬於第三次轉折的時期有1920 年代和 1850 年代,政府通常弱小無能,社會分離渙散,投機主義盛行。

最後,第四次轉折是「危機(Crisis)」,因為感知到國家存亡受到威脅,政府機構將打破重來。如果歷史的輪迴中沒有產生這樣緊迫的威脅,第四次轉折時期的領導總是可以找到,甚至可以製造一個契機來動員一場集體行動。復興政府的權威,人們和團體開始作為一個更大的共同社會的參與者。第四次轉折將刷新和重新定義我們的民族認同。1945 年,1865 年和 1794 年,都是美國歷史上的新時代的「創始時刻」。

正如第二次轉折重塑了我們的內在世界(價值觀,文化和宗教),第四次轉折會重塑我們的外部世界(政治,經濟和權利)。

在我們的範式中,人們可以設想在未來的某個時間段,將動態地類似於過去的某個時間段。我們預計從 2008 年開始的「第四次轉折」中,美國金融市場可能會經歷一輪「大貶值」,這將促使美國進入一個與 1930 年代相仿的時代。

反思我們剛剛經歷的十年,我們可能同意這個「現代版 1930 年代」運作良好。在經濟方面,兩者都是處於全球性金融危機的陰影下,經濟增長都相當緩慢且令人失望,勞動力和資本長期匱乏,投資疲軟,並面臨通貨緊縮的恐懼,不平等程度日益增長,央行對重振消費無計可施。

在地緣政治中,我們目睹了全球孤立主義,民族主義和右翼民粹主義的興起。地緣戰略學家 Ian Bremmer 說我們現在生活在一個「G-0 」的世界中。這也與 1930 年代相呼應,彼時大國聯盟的權威越來越弱,而獨裁政權有恃無恐地發展壯大。

在社會趨勢中,這兩個時期也相當類似:生育率和住房擁有率下降,多代家庭的興起,地方主義和社區認同的擴散,青年暴力的急劇下降和流行青年文化的青睞。最重要的是,我們感覺到世界各地的選民越來越渴望具有更大的權威,更高行動力和追求結果的領導者,而不是說著各種抽象概念且拘泥過程的人。

我們生活在一個日益善變和原始的加速時代,自由民主正在減弱。正如正如列寧所說:「有時候幾十年裡什麼都沒發生,有時候幾周里發生了幾十年的大事。每個社會需要定期清除其陳舊,僵化和功能失調的部分,並將已經失衡的財富和權力的重新分配。對於森林,定期的火災是需要的;對於河畔,定期的洪水是需要的。社會亦然。想迎來一個新的黃金時代,必須要付出代價。」

如果我們看看歷史的更廣泛的節奏,我們有理由被這些趨勢鼓舞,而不是氣餒。過去幾個世紀的英美歷史經歷了一個相當規律的周期的公民危機,大約每 80 年或 90 年,或長期的人類生活的長度。這種模式揭示了在分離殖民地光榮革命,美國革命,內戰,大蕭條和第二次世界大戰的間隔。從 20 世紀 30 年代開始,人類生命的長度迅速增長,我們結束了我們今天的生活。

美國在 2008 年進入新的第四次轉折,這可能持續到 2030 年左右。我們的範式表明,當趨向中點時,當前的趨勢將進一步加深。

進一步的加深,可能是另一次金融危機或大型武裝衝突,將激發公眾輿論並迫使領導人採取更果斷的行動。世界各地日益增長的區域主義和民族主義可能導致主要政治實體(可能是歐盟)的分裂和敵對行動的爆發(可能在朝鮮半島,波羅的海國家或波斯灣)。

儘管有重新傾向孤立主義的趨勢,美國依然可能捲入戰爭。我當然不希望戰爭。我只是做了一個清醒的觀察:美國歷史上每一次整體捲入戰爭都發生在第四次轉折,沒有一回第四次轉折是無戰而終的。

在 2020 年代末,第四次轉折時期將迎來高潮並結束。將談判解決方案,簽署條約,劃定新疆界,也許到 2040 年代後期將創建一個新的相對持久的世界秩序。也許到 2030 年代初,我們將進入一個新周期的第一次轉折:生育率將反彈,經濟平等將上升,新的中產階級將出現,公共投資興起了 21 世紀新一輪的基礎設施,有序的繁榮將重新開始。

在新周期的第一次轉折或許將成為下一個「美國高峰」。80 後將進入領導層,展示他們的樂觀,聰明,資質和信心。在 2030 年代末有望看到第一個 80 後總統,並開啟一個新的時代。幾年之後,這些 80 後可能又將面臨來自更新一代青年的激情和完全意想不到的衝擊。

這將是又一次的「覺醒」。歷史的循環不會停止,人類無路可逃。■

Be the first to comment