Evan Feigenbaum和Robert Manning在「兩個亞洲的故事」(“A Tale of Two Asias”)一文中指出,中國領導的亞洲經濟和美國領導的亞洲安全之間的分歧正在逐漸加深,以中國為主要推動力之一的亞洲經濟整合併沒有促成中國為核心的安全合作。

一、亞洲安全競爭中的中美博弈

隨着中美在該地區的博弈加劇,亞洲正在走向「精神分裂」的邊緣。一方面,亞洲各國在經濟上越來越依賴中國,儘管近幾年來中國也面臨經濟增長乏力、創新動力不足等問題,其仍然是亞洲經濟增長的主要來源之一。另一方面,亞洲大多數國家仍然希望美國作為維護地區安全的領袖,而把中國的崛起視為一個潛在的威脅。隨着美國與亞洲各國的對外貿易比重逐年下降,美國是否能延續奧巴馬政府下的亞太再平衡戰略已成為一個重要的外交看點。[1]

特朗普就任總統的第一天就宣布拒絕加入跨太平洋夥伴關係協定(Trans-Pacific Partnership Agreement, TPP),這意味着美國主動放棄了與亞洲地區加強經濟合作的機會。為了鞏固僅有的政治基礎-中下層民眾和實現「美國優先」的戰略,特朗普政府不得不運用憲法所賦予美國總統的外交和軍事方面的特權來服務內政中的經濟和社會改革目標。[2]習特會的結果非常明確地顯示了這個傾向。

特朗普為美國金融行業(尤其是保險業巨頭)和牛肉出口商贏得了對華投資及貿易的主動權,同時也同意避開貿易戰並在朝鮮半島與中國展開合作。[3]這似乎也意味着美國從奧巴馬政府軍事和外交的被動干預政策轉向特朗普時代進一步的戰略收緊。

而中國能否加強亞洲經濟的深度融合,利用其貿易、投資和產業的優勢取代美國維持該地區安全的角色?或是中美關於亞洲安全領導者地位的競爭將給地區經濟的進一步整合帶來難以跨越的障礙?這已成為當前中美博弈的焦點,也決定着亞洲諸多國家的未來。

中國要在亞洲地區扮演一個政治領袖的角色就必須考慮其在亞洲經濟整合中的方向和重點。是選擇做一個幾千年來傳統意義上的內陸國,把重點放在亞歐大陸的陸路貿易,還是定位為一個新興的海洋貿易國,繼續鞏固其在國際航海貿易中製造大國的地位?

支持後者的觀點主要是從經濟學的成本-收益原理出發。

首先,航海貿易利用的是碼頭、船舶等輕資產,歷史經驗證明比陸路貿易需要的成本更低,風險更小。

其次,改革開放幾十年來我國快速的經濟發展主要是通過航海貿易出口製造品取得的,進口能源等大宗商品也通過較為低廉的海路運輸,轉向陸路貿易將面臨很多不確定性。雖然陸路貿易的成功經驗可以追溯到一千多年前,但是並不一定完全適應當前國際經濟、產業發展的需要,畢竟從15世紀末航海大發現以來國際航海貿易就佔主導。

另外,發展陸上的基礎設施建設和進出口貿易需要大規模投資,而沿線國家的償債能力不一,面臨的政治、軍事風險很大,目前很多項目的短期收益很低,如果有大量項目出現償債問題可能會給我國的資本市場帶來很大壓力,甚至可能引發金融危機。

相比而言,支持陸權的觀點更多地是從政治利益和國家安全的角度出發。

第一,儘管近幾個世紀以來國際政治經濟舞台的主角都是在航海貿易中取得優勢的國家,陸權思維仍然在我國的政治文化中根深蒂固。雖然高科技和數字經濟已大大降低了地理條件的約束,突然向海洋國的思維體系轉變意味着整個社會、政治、軍事、文化體制的深刻轉變,既不現實也無必要。

第二,亞歐非大陸的經濟整合以及中國的產能輸出需要一個優先陸權的戰略,除了西歐諸國這個大陸板塊的大多數國家都有與中國開展政治軍事合作的可能性。

第三,發展強大的海軍不但要面臨東部沿海三個島鏈的約束,也意味着可能會與有非常成熟經驗的海洋強國,尤其是美國和日本,正面交鋒。

目前一帶一路建設面臨的一個最大挑戰就是如何在以上兩種觀點中尋找一個平衡點。

從經濟層面的角度來講,重點發展海洋貿易面臨的挑戰較小,因為政治、經濟、軍事方面的成本和風險遠遠低於陸路貿易。然而,中國的經濟政策還要兼顧國家戰略定位,考慮國際政治勢力此消彼長的關係。蘇聯解體、冷戰結束以來,國際上的兩級勢力轉為美國主導的一級,這個現狀還會維持相當長一段時間。儘管中國在改革開放以來取得了經濟上的長足進展,GDP也可能會在10年左右的時間趕超美國,但在國際政治、軍事上的實力和話語權與美國還不能同日而語。

因此,中俄聯手鞏固亞歐非大陸的軍事和政治勢力以制衡美國領導的歐洲、日本諸海洋強國很可能會成為未來幾十年國際政治的一個主線,即陸權和海權之爭。冷戰結束後,這個格局逐漸失去了意識形態的支撐,而地緣政治和國家利益的考量似乎使其更加牢固。

從以上分析來看,中國在經濟層面應堅持航海貿易為先導,維護海權利益,同時大力發展陸地國的優勢,通過基礎設施互聯互通等方面提升陸上的機動性,在符合經濟發展規律和成本-收益原則的前提下重點投資一些有潛力的項目,以亞歐非大陸的經濟整合促進一個有利於我國的軍事安全環境。

二、巴基斯坦和中國的南亞戰略選擇

一帶一路戰略的有效實施必須重點考慮南亞,尤其是巴基斯坦,的作用,因為它正好處於「一帶一路」倡議中陸上絲綢之路經濟帶和海上絲綢之路的交匯點。

戰結束後,由於巴基斯坦失去了作為美國在南亞抵禦前蘇聯勢力的戰略作用,美國採取了重印輕巴的政策。[4]同時,中國和印度在西藏問題和邊界爭端方面存在難以調和的矛盾。因此,20世紀60年代以後中國和巴基斯坦都成為彼此在該地區可選擇的唯一盟友。

2011年本拉登事件之後,美巴之間在反恐問題上的分歧給美巴關係帶來比較大的考驗。而巴基斯坦和除中國外所有鄰國的關係都出現了不同層次的問題,與印度自1965年印巴戰爭休戰後一直衝突不斷,與阿富汗缺乏互信,與伊朗在內部安全上也存在分歧。[5]這些都使巴基斯坦亟需中國的援助來擺脫安全困境。

中國也同樣需要巴基斯坦發揮促進地區經貿和政治合作的作用。巴基斯坦西靠波斯灣,緊鄰印度洋海上貿易通道,北連中亞,東部是東南亞和馬六甲海峽,是連通亞洲、非洲、大洋洲的交通和石油輸送的橋樑。[6]其南部的卡拉奇港和瓜達爾港給被陸地包圍的中亞各國、阿富汗和中國新疆提供了一個通往阿拉伯海暖水海域的入海口。[7]

除了作為連通中國和中亞、南亞及中東的重要貿易通道,巴基斯坦也是中美俄在該地區博弈的一個重心。美國已經通過阿富汗戰爭實現了對中亞的軍事介入,並對很多中亞國家加大了軍事援助。[8]這不僅嚴重影響了俄羅斯的軍事安全利益,對中國的軍事安全環境也構成了威脅。美國在吉爾吉斯斯坦的軍事基地距離新疆僅僅300公里,具備向中國內陸實施軍事打擊的可能性。[9]如果中亞成為美國對中國東西夾擊的戰略支點,與巴基斯坦的政治軍事聯盟就顯得至關重要。

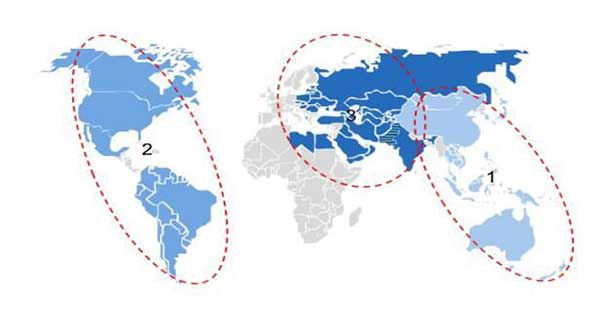

巴基斯坦地理位置的重要性隨着國際政治局勢的轉變正在發生着深刻的變化。俄羅斯學者Vyacheslav Ya. Belokrenitsky指出,冷戰時期以美國和蘇聯為軸心形成了兩個緯向帶狀的聯盟(如圖1所示)。冷戰結束後,這個緯度帶狀的世界格局被打破,由三個子午線帶狀的政經國家集團取而代之。[10]

如圖2所示,這三個經度帶狀圖,一個是建立在數個區域組織,例如東南亞國家聯盟(Association of Southeast Asian Nations, ASEAN)基礎上的亞太地區共同體(如上圖所示經濟帶1),另一個是在北美貿易協定(North American Free Trade Agreement, NAFTA)和南方共同市場(MERCOSUR)等協議基礎上的美洲貿易共和體,包括美國、加拿大、墨西哥和大部分南美國家。

Belokrenitsky認為,在兩者之間橫跨亞歐非大陸還有一個更寬的帶狀區域,有可能成為第三個縱向的貿易和政治區域,從歐洲的巴爾幹地區延伸到高加索、中亞高原山地、天山山脈、興都庫什山以及喜馬拉雅山山脈(如上圖所示經濟帶3)。[12]而巴基斯坦則處於這個區域的核心地帶(上圖經濟帶3中的斜線部分),連接了歐亞大陸、中東和非洲。

儘管目前第三個帶狀區域經濟發展落後、衝突不斷,但因其地理位置的重要性、勞動力密集、資源礦產豐富等因素具有非常大的發展潛力。每年大量的貨物和人口在這個縱向經濟帶移動,北至西伯利亞,經過波斯灣、阿拉伯海和印度洋,南到非洲大陸。

這個帶狀區域的經貿發展將意味着歐亞大陸北部和南部的整合。

16世紀開始歐洲勢力東擴,此後歐亞大陸的北部內陸地區逐漸成為俄羅斯沙皇(以及後來的俄羅斯皇帝)的勢力範圍,南部沿海地區則是葡萄牙和荷蘭,之後是英國和法國的殖民者的領地。[13]二戰後,美國取代了英國在南部地區的主導地位,而俄羅斯則一直保持着對歐亞北部內陸地區的控制。

這兩個區域之所以數個世紀以來都保持相互獨立,一個主要原因是高原山脈和巨大的沙漠把中亞的美索不達米亞和南亞的印度河流域阻隔開來。[14]因此,儘管這兩個區域的國家在人種、宗教、文化方面有很多共同點,政治和意識形態上的界限仍然非常明顯。

三、中巴經濟走廊如何改變地緣政治方程式

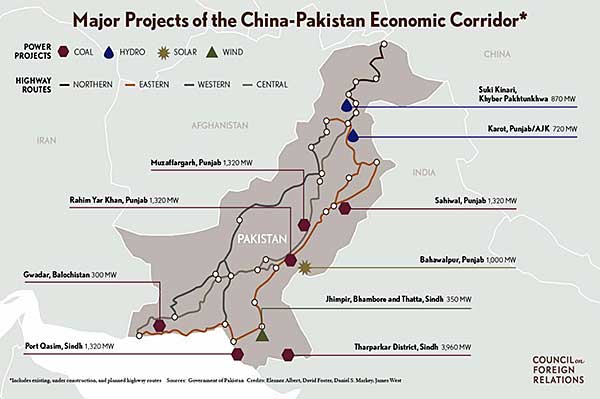

一帶一路建設正在通過基礎設施建設把第一和第三個經貿政治區域連通起來,而中巴經濟走廊則是其核心所在。中巴經濟走廊投資中有72%,即330億美元,會投向巴基斯坦的能源領域。另外還有25億美元用於建造伊朗至信德省衲瓦布沙阿和俾路支省瓜達爾的LNG管道,剩下的大概110億美元用於基礎設施建設,包括信德省卡拉奇和旁遮省拉哈爾之間1100公里長的高速公路。

與其他五個經濟走廊相比,中巴經濟走廊最大的特點在於它兼顧了中國的海權利益,而目前一帶一路的戰略規劃中對如何在經濟層面促進我國海洋政治軍事實力發展還有很大空間。因為阿富汗的軍事安全問題,中亞各國連接印度洋和阿拉伯海必須通過伊朗或中巴的陸上通道。伊朗長期以來一直缺乏公路、鐵路等基礎設施的建設,且存在相當大的安全隱患。中巴共同修建的瓜達爾到山達克(Saindak)公路與伊朗-巴基斯坦邊境線平行,成為中亞到阿拉伯海最近的通道,大大加速了地區的經濟整合。此外,位於第三個經濟帶中心的中東國家與中國的經貿往來還是傳統、粗放型的互補模式,可以通過中巴基礎設施建設推動更為緊密的要素流動和經濟轉型。[15]

瓜達爾港在中巴經濟走廊中至關重要。它連通了中國的喀什和阿拉伯海,從而連通了中東波斯灣的石油資源和金融中心迪拜。瓜達爾港除了對於中國向印度洋深水發展的戰略意義外,還顯著地提升了能源供給的安全。通過建設瓜達爾港和喀什之間的油氣管道,中國正在開闢除經過馬六甲海峽的海路以及中俄、中哈、中緬三條陸上石油通道外的另一條油氣運輸通道,使瓜達爾港成為中東石油運往中國的一個中轉站,進一步減輕對馬來半島和印度尼西亞蘇門答臘島之間的馬六甲海峽通道的依賴。

瓜達爾港一期建設於2006年就已竣工,因其一直處於閑置狀態並需要巨額資金維護,被一些國外學者稱之為「白象」(即需要高額成本維護、無利可圖並無法處置的資產)。[16]

一個類似的例子是斯里蘭卡的漢班托特港口。[17]這些學者認為,瓜達爾港要發揮其預想的戰略意義需要一個路線極長且昂貴的俾路支省地面基礎設施系統的支持,而當地獨立運動的激進分子可以通過游擊戰的方式破壞這個系統,從而阻止港口發揮其作用。[18]俾路支頻頻發生的暴力襲擊已經迫使巴基斯坦動用15000人的防衛力量守護該地的基建設施和中國工程師。瓜達爾港和中巴鐵路、公路建成後,中國西北部會面臨更大的安全隱患,因為極端穆斯林分子可能會把勢力範圍擴展到新疆等中國內陸地區。

這也意味着中國必須更積極地參與到國際反恐合作中以保障中巴經濟走廊的安全。儘管美巴兩國在巴基斯坦和阿富汗邊境地區已經展開了信息情報共享等反恐合作,巴方每年也從美國接受超過10億美元的援助,但是巴基斯坦一直拒絕運用自己的武力驅逐在巴基斯坦和阿富汗交界的聯邦直轄部落地區,主要是位於北瓦濟里斯坦的阿富汗叛軍。[19]巴基斯坦軍方與阿富汗塔利班千絲萬縷的聯繫既是美巴之間合作的障礙,也可能成為中巴關係的一個挑戰。從中國的角度來看,如何在堅持國際反恐合作的同時維護自身的軍事安全成為一個無法迴避的問題。

瓜達爾港在我國軍事安全方面的意義因此不容忽視。因靠近我國從中東的海上石油運輸通道,這個深水港有助於保障通道的安全,還可以監視美國海軍在波斯灣、印度在阿拉伯海的動向,以及美印在印度洋的海上合作。[20]

從瓜達爾港始建初期,印度就把其視為中國對本國海灣能源運輸通道的一個潛在的威脅,並在2004年的海軍訓誨中指出,需要建造彈道導彈核潛艇使其成為其海陸空核武系統的一部分。[21]印度還與伊朗合作在伊朗南部建設查巴哈港口(Chabahar port),以此同瓜達爾港競爭從阿富汗、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦和塔吉克斯坦的能源貿易。[22]此外,印度還在投資建造一條類似中巴公路的陸上通道,從伊朗先通過阿富汗西部的赫拉特省(Herat),再經由北部的馬扎里沙里夫市(Mazar-e Sharif)和希爾坎班達爾鎮(Sher Khan Bandar)抵達塔吉克斯坦和中國新疆。[23]

圍繞着瓜達爾港展開的能源和地緣政治競爭帶來的基礎設施建設也許能在一定程度上促進地區內的經貿發展,但是也加大了中國捲入中亞和南亞軍事衝突的可能性。儘管中國對採取軍事介入非常謹慎,要實現維護中巴經濟走廊安全的目標也意味着中國不太可能在該地區的軍事衝突中獨善其身。

參考文獻:

[1]Evan A. Feigenbaum, Robert A. Manning, “A Tale of Two Asias”,Foreign Policy, October 31, 2012.

[2]李曉鵬,《冷戰後最大的戰略收縮:習特會背後的中美妥協與美國國家戰略轉型》,撲克投資家,2017年4月23日。

[3]Tom Mitchell, Shawn Donnan, “China offers concessions to avert trade war with US”,Financial Times, 2017年4月10日。Katrina Manson, Bryan Harris, “Trump says he ‘would be honoured’ to meet N Korea’s Kim Jong Un”,Financial Times, 2017年5月2日。

[4]潛旭明,《美國的國際能源戰略研究-一種能源地緣政治學的分析》,復旦大學出版社,2013,252。

[5]Hamzah Rifaat, Tridivesh Singh Maini, “The China-Pakistan Economic Corridor: Strategic Rationales, External Perspectives, and Challenges to Effective Implementation”, Stimson Working Paper. https://www.stimson.org/sites/default/files/file-attachments/The%20China-Pakistan%20Economic%20Corridor%20-%20Final.pdf

[6]潛旭明,《美國的國際能源戰略研究——一種能源地緣政治學的分析》,復旦大學出版社,2013,249。

[7]Ziad Haider, “Baluchis, Beijing, and Pakistan’s Gwadar Port”,Georgetown Journal of International Affairs, 6. 1, Winter/Spring 2005, 95-103: 97.

[8]孫靜,《中俄在中亞的共同利益及其實現機制研究》,光明日報出版社,2014,107-14.

[9]同上,113。

[10]Vyacheslav Ya. Belokrenitsky, “Central Asia in the New Eurasian Geopolitics: Implications for Pakistan and Russia”, Pakistan Horizon, 48. 3 (July 1995), 25-38: 27-28.

[11]特此感謝中央財經大學金玥幫助製作圖1和圖2。因冷戰時期美蘇在南半球的勢力較為分散,圖1主要顯示了北半球的情況。圖2暫時忽略了西歐,因其雖是美國的政治盟友,特朗普政府對跨大西洋貿易與投資夥伴協議(The Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP)的反對態度使其與第二個經濟帶融合受阻。

[12]Belokrenitsky, “Central Asia in the New Eurasian Geopolitics”,27-8.

[13]同上,33-34。

[14]同上。

[15]李震,《「一帶一路」助力中國與中東經貿關係》,環球網,2016年1月17日。http://world.huanqiu.com/hot/2016-01/8396113.html

[16]Amy Kazmin, Farhan Bokhari, Christian Shepherd, “China and Pakistan pin hopes on Arabian Sea port”,Financial Times, October 2, 2016.

[17]FT View, “China’s money is a mixed blessing for Pakistan”,Financial Times, April 26, 2017.

[18]Kazmin, Bokhari, Shepherd, “China and Pakistan pin hopes on Arabian Sea port”.

[19]Marvin G. Weinbaum, “Review: A Challenged Pakistan and Its Afghan Policies”,The Middle East Book Review, 4. 1 (2013): 1-16, 11.

Be the first to comment