特朗普正在自信地將偉大的個人敘事上升為美國的國家敘事,由商人特朗普、候選人特朗普生成為特朗普主義。

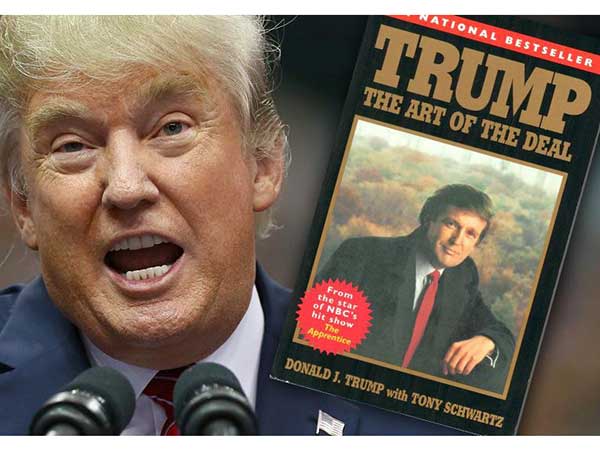

不會有人不知道《作交易的藝術》。當這本首印於1987年的成功學著作付梓時,《華盛頓郵報》曾經專門撰文嘲笑該書的作者「像缺乏廉恥一樣缺乏品味」。《財富》雜誌的看法是,「極為膚淺、虛榮,作者不過是在討要更多的金錢、關注和玩物」。

特朗普在1987

好在特朗普對於諷刺有一種天然的耐受性,這些都不重要。1988年1月,伴隨着這本書登上《紐約時報》暢銷書榜首,特朗普在41歲這年首次迎來了自己人生的高峰。巨大的名望在一瞬間從紐約的商業叢林傾瀉下來,包裹着亟待得到關注和認可的特朗普。在帶來聲譽和不足道的稿費的同時,這件事情所產生的最為重要的影響在於,它使得特朗普意識到他需要為自己人生的成功做出註釋,他最好在接下來的一段時間內做出實實在在的舉動來襯起自己這份已經被定義好的名望。他在心底迅速地擬好了劇本,剩下的時間裡,他只需要站在華爾街的中心,向所有凝望他的人敘述並演繹特朗普,用美國西北大學心理學教授麥克亞當斯的話說——「由特朗普本人表演特朗普」。在這樣的意義下,1988年,特朗普飽含動能地開啟了自己人生第一場個人秀。

那一年的頭三個月,他先是花2900萬美元買下了一艘在側翼標誌着自己姓名的遊艇,大量吃進MCA 等幾家影視公司的股票,並且宣稱要買下《紐約郵報》和新英格蘭巡邏者隊,沒有人知道他到底想在哪個領域新設主業。春天到來的時候,特朗普以4.07億美元購買了曼哈頓中心的地標型建築Plaza Hotel,在標間均價只有200美元/晚的彼時,特朗普的酒店即便保持每天滿員,也需要將價格標到500美元才能勉強還上銀行貸款利息。特朗普在明知不合算的情況下完成了這一交易,他是一名偉大的市民——「我的生命里不能沒有這筆交易,我只是為了讓紐約能夠有機會擁有一座全世界最好的酒店」。

接下來的事情一發不可收拾。4月,新澤西州大西洋城,特朗普在對手多輪試探性訛詐下毫不畏懼地拿下了泰姬瑪哈賭場,從收購到裝修總共花了11億美元,他在這裡的少數記憶是以高價得到了拳王泰森一場重量級比賽的舉辦權;6月,他在一次受邀演講時直接將剛剛買下的一架直升機停在賓州理海大學的排球場,而後對着學生們夸夸其談如何取得個人成功。秋天到來的時候,特朗普斥資3.65億美元買下了東方航空公司,他把一家年效益不到2000萬美元左右的瀕臨破產的德州企業改造為一家高端航空公司,擁有楓木地板、鍍金的安全帶扣和金色的洗手間設備。特朗普購買它的理由十分瀟洒,「我喜歡收藏完美的藝術品,這就是完美的藝術品」。

在傳媒界遠不算發達的那個年代,特朗普在1988年製造出來的新聞不會比今年少。特朗普集團彼時的一位副總經理記得,他一直在用銀行貸款進行收購,全現金收購,不時還以個人資產作為抵押,然而他永遠覺得不夠。一位商業夥伴曾經調侃特朗普的這種出名方式:「你最好解僱你的公關人員,你的名字已經兩天沒在報紙上出現了。」那一年年底,《財富》雜誌第一次將特朗普列為資產超過10億美元的富翁,這使他極為快樂。伴隨着特朗普每日出現在報刊的頭條,他某種意義上甚至改變了那個年代人們對於個人成功的定義,當年年底《紐約時報》的一份調查問卷顯示,較之於「有意義的哲學生活」,有更多的剛剛入學的大一新生希望自己將來能夠成為一名富翁。

特朗普的敘事認同

這種充沛的動能是有意義的,特朗普在當年發生的一切行為在心理學視域下都可以被釋義為是正在建立個人的一種「敘事認同」(Narrative Identity)。這一概念為法國總統馬克龍的導師、現象學和詮釋學方面的當代權威保羅•利科於1985年出版的《時間與敘事》首次引入,用以描述個人對於過往歷史的選擇性解讀和對可預見未來的先驗性想象,敘事的本質在於將不和諧的雜多故事整合為一個具有和諧性的統一整體,情節、行動、人物三者間相互加強,最終獲得一種人生故事的和諧感、同一性和連貫性。

以色列就是敘事認同這一概念運用於群體的典型例證,沒有哪個民族能夠像以色列人那樣世代為《聖經》中所講述的關於自身的敘事所激勵。這種認同同樣可以用來為自身的行為做出開脫,文章開篇提到的美國西北大學心理學教授邁克亞當斯在其著作《喬治•W•布殊和救贖夢》中就分析了布殊是如何通過成功戒酒、皈依基督教福音派從而獲得被救贖的自由感,並生成一種富有同情心的保守主義,成功「解救」了僭主統治下的伊拉克人民。當代美國大選中,這樣的敘事認同更是屢見不鮮,每一位候選人都擁有一個深刻感染了自我並且竭力期待同樣能夠感染選民的總統夢。魯比奧描繪了在移民多元化的語境下,下層階級艱辛向上流動的振奮人心;克魯茲懷抱着母親講述自己白手起家故事時沉醉的眼神至今令人難忘;希拉里從「戈德華特女孩」講到美國國務卿,不斷提醒全世界女性自己正在帶領她們戳破橫亘於穹頂的天花板;奧巴馬在《父輩的夢想》中將自己視為馬丁•路德•金的遺產繼承人,畢生的意義就是成為美國黑人運動宏大歷史敘事中的一處重要景深。

對於特朗普而言,自1987年起,他對於自己的人生已經擁有了一種宏觀而遠大的定義,他在自傳中提及的那些記憶片斷——父親的鼓勵、母親的高貴、兄弟競爭的勝利者、精英般的成長模式、軍校的受訓經歷、華爾街的叢林世界,已經自發構築成一條完滿的人生路徑,滲透在其隨後完成的一個又一個偉大的交易里。接下來他所要做的,只是去把這條註定延續下去的道路繼續表演好就可以了,用政治心理學重要奠基人拉斯韋爾的話說——「全神貫注於提高『神聖的我』的價值地位」。那年年底,他在《20/20》節目中首次表態自己可以嘗試去競選美國總統,而當主持人芭芭拉•沃爾特斯繼續問到他是否願意不經過競選,直接接受總統任命時,特朗普的回答是否定的:「我想,狩獵的過程才是我熱愛的。」

特朗普在2017

現在我們能夠解釋2016年以來發生的一切,對於特朗普而言,這一過程無比完美,一個新的人生高峰再次到來。他的父親從小就教育他要做一名殺手,贏下面前的一切,特朗普在競選階段舉着拳頭向選民承諾自己將贏下從愛荷華州到密歇根州的一切。現在他做到了,他來到了人生可能步及的最大舞台、最多的觀眾、最閃亮的鎂光燈,如果有一件事情能夠超越他在《學徒》裡面把手指划向地面大聲喊出“You Are Fired!”時的暢快,那麼就是成為總統,在真實世界里衝著科米、普里巴斯、奧巴馬喊出這句話。

2017年,總統先生擁有一切權力和自由把全年變成自己的個人秀場——“The Daily Show of Donald Trump”。在國會、法院、盟國、各式各樣的多邊國際制度里與所有橫亘在面前的敵人撕扯,贏下他們,延續特朗普的殺手敘事。原來一條可以延續兩周的重磅新聞,現在最多存活三天,所有的媒體主持人做足了準備在任何時間插播“Breaking News”,有時甚至十分奇怪,明明各項待定議題已經亂作一團,為什麼還要不斷去惹新的麻煩,比如伊朗核協定。不過無需擔心,總統先生總會為自己的表演做好收視指南,在即將炒掉普里巴斯、班農、科米時,他每次都會在之前主動對着媒體放風,「讓我們看看到底會發生什麼」這句話他幾個月前就對塞申斯說過好幾次了,然而這一集的廣告特別長,想來這位司法部長在位置上坐得應該相當難受)。在首席大法官競聘的最後階段,他邀請兩名最有潛力的候選人戈薩奇和哈迪曼同時來到華盛頓參加提名公布,一如他在《學徒》真人秀中最後一輪做出命運宣判一樣。最終哈迪曼鬱郁離開,他或許永遠都不知道自己到底在經歷什麼。

這種人生如戲的態度過得精彩而寫意,很多時候,它並非一種有意而為之的行為結果,而僅僅是在潛意識層面養成了一種理解和經營自己人生的習慣。比如當問題迎面而來時,正常人想到應該是如何去解決問題,而敘事認同邏輯更為在意的是如何利用這一環境進行表演,並讓自己看起來更為完滿。《名利場》的一則舊聞曾經提到,特朗普在競選階段練習演講時經常會要求重新在屏幕上觀看自己剛剛講過的片斷,他會特意囑咐工作人員無需放出聲音或是調整文字內容,只要看看自己的表演動作就好。

再比如當一條信息出現時,敘事認同的腦迴路會自動屏蔽掉與自身假定身份不相符的負面信息,選擇性接受強化身份效應的信息。對於特朗普而言,承認自己擁有不夠完滿的部分幾乎是一種原罪。在一次對話中,當記者追問到上個世紀他曾經遭遇四家公司先後破產,這能夠反映出什麼,特朗普的回答時,「能夠反映出我非常聰明,我從未失敗過,因為我總是把失敗變為成功」。在他看來,這一問題中有關公司破產的事實已經作為一條負面信息被自動剔除。

再再比如,敘事認同最大的問題應該在於無事可敘,當日子平靜下來,這一邏輯便開始直面一種難以忍受的合法性焦慮的烤炙,其下意識反應是從身邊抓取參照系進行硬性對比和瘋狂鬥爭,通過競逐勝利延續生命,獲得身份統一性的和諧。這一點最為突出的案例就體現在特朗普和奧巴馬耗日持久的對抗中,每當面臨媒體的口誅筆伐,特朗普總是習慣性地把奧巴馬拉出來批鬥一番,竭力證明自己或許做的更好。他將推翻奧巴馬主義的所有政策視為自己上任首年的頭號使命,並在國籍問題、竊聽門以及最近的電話慰問事件中揪住不放、死纏爛打。

不難發現的是,自競選勝利以來,希拉里已經很少被這樣粗暴對待,其原因很簡單,希拉里已經通過承認競選失敗在事實上契合於特朗普的殺手敘事邏輯,她不過是倒在總統面前的又一個失敗者,可以放過了。而奧巴馬則在卸任後一直保持着緘默不語的清高,連特朗普推翻自己的政策都懶得旁置一喙,這讓特朗普感到了一種被侮辱的憤怒。早在2011年的白宮新聞記者年會上,當奧巴馬開足火力肆意嘲笑特朗普的時候,特朗普在人群之中穩穩靜坐、一動不動,很多媒體後來評價都表示這不太像他本人,他應該在那一刻已經決定將來要幹掉這個站在台上自命清高的黑人。與奧巴馬的世仇還因為他有一次提到了如果是自己來參加競選,一定可以戰勝特朗普。這挑戰到了後者的殺手通贏邏輯,讓特朗普大為憤怒。就憑這一點,特朗普會繼續糾纏下去,飽含動能地等待着奧巴馬站出來應戰的那一天。

敘事認同的燃盡

最後,讓我們回到1988年。

那一年在特朗普的喧囂中很快過去,在接下來的兩年間,這些短期內大量收購的交易幾乎全部出現了巨額的財務問題,新澤西的賭場在豪華裝飾後的第二年就遭到了破產清算,而那家航空公司在一口氣購入17架飛機之後連續四年無法盈利最終選擇了債務違約。1991年底,特朗普的負債達到了30億美元,他本人為其中的9億美元作了抵押,很快,這些負債最終漲到了90億美元。特朗普在自己後來的傳記中提到這段落魄的歲月,「當時銀行追着向我催款,人們像瘟神一樣躲着我。這是我人生中最低谷的時期,我辦公室里的電話一聲都不響。」彼時,他的首任妻子伊凡娜(Ivana)擔心特朗普撐不了太久了,於是打電話給他:「我現在要一張1000萬美元的支票以及其他一些東西,立刻就要。我不會再去法庭了,我現在想要我的錢。」在一個凌晨3 點的雨夜,特朗普被傳喚到花旗銀行參加與債主們的電話會議,他沒有坐出租車,當走過15條街到達銀行的時候「被完全淋成了落湯雞」,他感覺自己「跌到了人生的谷底」。

這當然不會是事情的結束,也不會成為特朗普主體的人生敘事,這種凄慘的橋段最多用來作為主人公日後東山再起的良好襯托。最終,特朗普召集各家銀行代表坐到一起開始談判,他並非祈求援助,而是強迫銀行再給自己五年的喘息時間。「抱歉,現在我的生意不好做,」特朗普說,「我希望你們能扔了以前的合同,給我五年時間改善財政狀況,先忘了我欠你們的債。」如果對方不答應,特朗普說那就法庭上見。迫於擔心特朗普身價進一步縮水導致血本無歸,各家銀行多半做出了妥協讓步,這使得特朗普渡過了最為艱辛的時刻。而後伴隨着美國房地產業的一路上揚,特朗普又逐漸回到了人們的視線里,並且在近些年進一步回到了自己熟悉的人生敘事里,再並且,最終選擇了競選總統。至此,這個完滿的人生敘事步入了一個新的階段。

這裡插播一則寓言:一個漁夫帶着年幼的兒子去打魚,他把兒子放到船艙後,自己來到外面划槳。划著划著漁夫忽然覺得很熱,便脫下一件外衣,想了想跑進船艙,也給孩子脫了件衣服;再劃一段時間後,他又脫下一件,同樣又給孩子脫下一件;最後,當漁夫赤裸着胳膊回到船艙,發現兒子早已經凍死在裡面。

這則寓言的最大啟迪在於,不要把自己的人生敘事移嫁到他人身上。然而很遺憾,這很有可能是特朗普目前正在做的事情,當他在戰勝希拉里、廢黜奧巴馬主義、罷免科米、普里巴斯們的過程中體驗到了成功的快感之時,我們也看到了他同步退出或者正在退出TPP、NAFTA、國際氣候公約、聯合國教科文組織和伊朗核協定,他正在自信地將偉大的個人敘事上升為美國的國家敘事,由商人特朗普、候選人特朗普生成為特朗普主義。總統先生在外面耍的熱火,整個美國則躲在船艙里瑟瑟發抖。

敘事認同的最大意義在於降低行為的不確定性。由於人生故事是一條早已被註定的路徑,而如果主人公的性情和抱負沒有什麼太大的變化,那麼它在2017年上演的劇情應該和1988年幾近相同。這使得我們看清了今年以來美國所發生的一切,特朗普日日上演的個人秀不過是1988年的翻版,不過是舞台更大、受眾更廣、節目種類更為豐富多彩。

這同樣也使得我們更為憂慮。1988年特朗普在很多交易併購的過程中擾亂了資產價格,給資本市場帶來了諸多不確定性,並在隨後不久耗泄於與銀行界的訛詐和死磕,陷入了十年左右的低迷。如果這一切發生在2017年的美國身上,發生在目前正在真實上演的政治生活里,事情將是怎樣?截至目前,特朗普已經給美國內政外交帶來了重重的不確定性,並且在與國會、法院、盟友、諸多的多邊國際制度里與不計其數的敵人死磕,他的對手可以從米奇•麥康奈爾、羅伯特•米勒數到金正恩。敘事認同的終極邏輯在於,必須無限制地證明自己是對的,這使得特朗普永遠不會讓步。最終,民主黨和共和黨的建制派們很可能會像當年的銀行家們一樣被迫在國會為其偏執的行為和荒唐的要求背書,以避免在下一次的大選中背負叛徒之名,為特朗普的死忠選民中傷;而國際社會則很有可能迎來一輪又一輪的「膽小鬼遊戲」,在「針尖對麥芒」的博弈困境中持續陷入緊張和不穩定的情勢。

最後,敘事認同最大的問題在於,它先驗性地缺乏基於現實的方向判斷與終極性的價值關懷,過程重於結果、劇情強於事實,表演本身永遠更為重要,主角只有登台夢,而缺乏針對演藝事業本身的深刻思考。在白宮內外泥淖般的政治生活里,特朗普在饒有興趣地講述自身故事的同時所帶來的最大災難在於,他破壞了美國自二戰結束以來對外政策制定的良好戰略傳統,那是喬治•凱南、保羅•尼采、基辛格、布熱津斯基等幾代大戰略家們歷經半個世紀傳承下來的有關國家利益輕重緩急次序的深刻積習。在本屆政府這裡,這份極為難得的政治教養被徹底旁置,特朗普本人的敘事必須成為美國國家命途的主線,無論周遭是理性還是混亂,身處亂世中心最容易得到注視,混亂本身最終成為美德。

在1988年,特朗普擁有混亂的資本,彼時他還年輕,其人生敘事還有着很多微調的可能,無論旗下的那些大樓拔地而起還是荒廢下去,喧囂過後,華爾街還是華爾街。2017年,特朗普已然屹立於山顛之城,你永遠無法指望一名70歲的老人在思想上和性格上還會有什麼軟化,而在歷經了2016年民粹主義的多重衝擊之後,這個世界已經無法再遭遇一次特朗普在1988年帶來的巨大折衝,更何況這場混亂的個人秀很可能連載四年,甚至推出第二季,一切不過是為了滿足主角巨大的登台慾望。

這個世界平靜太久。2014年,奧巴馬在《紐約時報》的採訪中曾經打趣到,「現在真的不太需要喬治•凱南了」。

現在看來,這句話說得太早了。■

本文轉載自FT中文網

Be the first to comment