其實從商人總統特朗普時代開始,美國的彭斯、蓬佩奧和班農們就開始發動了「意識形態」大戰。只不過與當前的民主黨建制左派們相比,他們的極右主義無法引起整個西方聯盟的共鳴。而今天不一樣,布林肯(猶太人)和沙利文一副專業的左派政治精英的派頭和作風,正在聯合整個西方陣營對中國施壓。這種形勢正驚人的按照三十年前亨廷頓預言的方向前行:

文明的衝突,基督—猶太文明圈對陣儒家—東正—伊斯蘭文明圈。

中美在安克雷奇相互「開炮之前,美方各種小動作不斷;之後,中俄發布聯合聲明,中伊簽署二十五年戰略協議,這一切可能是新的文明衝突時代的標誌性事件。也意味着中國改革開放四十多年來,東西方文明相互融合過程中的階段性失利——當然這並不意味着永久的失敗。未來幾十年,西方基督教文明圈,將與儒家(中國)—伊斯蘭(伊朗)—東正教(俄羅斯)組成的文明圈聯盟發生長期的對抗。世界文明進入了大衝突時代。

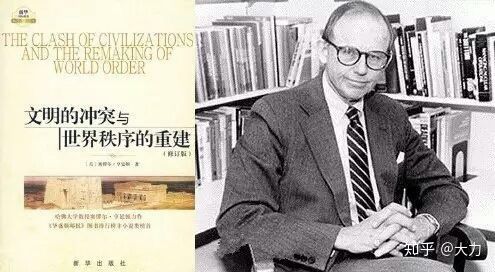

回頭再讀亨廷頓的《文明的衝突與世界秩序的重建》,感覺到一種神預言的力量。按照亨廷頓的定義,世界存在七大文明(或者還有非洲文明),這七大文明之間有共性但更多的是差異,埋藏着衝突的種子。如果說過去的經濟貿易衝突容易通過協議解決,那麼文明的衝突幾乎是不可調和的,而且很容易上升到極端對抗的局面。主要因為:

1,文明的衝突是深層次的、不同文化頻道的衝突,到某個邊界是無法通過語言和協議等文明工具調和的。比如篤信民主自由價值觀的西方文明,不相信集權體制下的民眾會有人權和幸福,也不相信集權體制的國家沒有侵略性。非我族類其心必異,從歷史經驗來看,似乎不同的文明圈之間的和平是暫時的,相互征服才是主旋律。

2,對於宗教化了的文明,教義之間一旦產生衝突,往往會爆發宗教戰爭。宗教戰爭是不計成本的、滅絕式的。尤其是一些教義比較極端,將殉道作為聖戰的宗教,自殺式襲擊、人肉炸彈等極端形式成為主要手段,這讓主流文明很難防範。相對來說,沒有宗教化的儒家文明更包容和開放一些。歷史也充分的證明,中華文明幾乎可以與其它所有文明兼容,並在很大程度上對一些少數民族進行同化。

3,似乎除了中華文明,其它文明圈都具有內在的擴張性。拿西方文明來說,歷史上形成了兩大精神內核:傳教士文明和海盜文明(一文一武)。猶太教雖然起源於大河文明,但是經歷過千年的演化,在與內核為希臘精神的歐洲文明融合過程中,越來越彰顯着典型的海洋文明內核。海洋文明則是商業文明的內核。一方面,西方文明希望通過傳教士將基督教的普世價值在全球普及,讓上帝的恩澤惠及全人類。另一方面,又有海盜文明野蠻的一面,歐洲在長期的戰亂中不斷發展熱兵器體系,也為海盜文明的武力擴張奠定了基礎。我們當然願意汲取西方基督教傳教士文明人本主義的精華一面,但也要正視歷史上西方文明野蠻的海盜行為,即殘暴的武力對外擴張。

所以要正視一個歷史事實,那就是西方文明,一方面靠傳教士傳播基督的拯救和愛(上帝之城),現代的表現形式就是俘獲全世界知識精英人心的普世價值敘事體系;當然傳播體系也是多種多樣,好萊塢大片等商業文化產品算是其一。另一方面,海盜的武力暴力行為也從未停止,軍事基地遍布全球,代表現代戰爭武力威嚴的航母在各大洋游弋,美國大兵在他國的國土上主持正義,「獎善懲惡」……傳教士+海盜的內在衝突,其實內含着西方文明文化性格分裂的一面。我們在歷史劇中通常看到的是,每艘遠征的軍艦上都有一到幾名手握聖經的傳教士。他們一方面殺人放火,一方面又在為和平祈禱。傳教士與海盜之間的文化性格矛盾,也體現了西方文明的內在張力。

工業革命之後,西方文明成為人類社會支配性的主流文明,並通過各種形式向全球輸出。二戰後,西方文明對儒家文明圈的馴服,增加了美歐的信心。日本自不必說,作為戰敗國沒有別的選擇,可以說是身體和靈魂都被征服。而亞洲四小龍,也完成了西方化政治經濟的改造,並走向了持續的繁榮。不過最讓美歐欣慰的則是四小龍裡面較大的兩個經濟體,韓國和中國台灣,他們西方化改革的操盤手都是基督徒。這意味着,同樣是儒家文明圈的中華文明,也存在着被西方文明體系同化的可能性。這是改革開放多年來,美國與中國走在一起主導全球化體系的內在精神驅動力之一。

然而中國大陸畢竟不是亞洲四小龍,前者是大陸農業文明,後者則是海洋商業文明。我們說西方文明是海洋文明的基因(愛琴海—大西洋),無論是文藝復興的人本主義精神還是工業革命的哲學科學思維,其實都來自希臘愛琴海文明的歷史淵源。而後來的幾個帝國,無論是早期對外殖民的西班牙、葡萄牙,還是海上馬車夫荷蘭,以及英國美國盎克魯撒克遜體系,也都是海洋文明的基因。他們的海外殖民本質上都是海洋文明對農耕及游牧文明的征服。而近代西方文明對儒家文明圈內亞洲四小龍的成功馴服,主要原因是他們海洋文明的精神內核是一致的。加上日本,他們有一個共同的特徵,就是都是:「島國」。

而中國大陸顯然不是,俄羅斯也不是,他們都是大陸文明而非海洋的文化基因。因此西方文明要想在中國大陸和俄羅斯身上複製馴服亞洲四小龍這樣的成功案例,顯然在短期內是不可能的。在這裡我們採用的是地理文化決定論,但我們當然相信這不是唯一決定因素。不過,地理文化決定論有一個有說服力的一面是,對於人類文明的進化和差異來說,它的解釋是外生的是源頭性質的。

但一個事實我們必須承認,就是中國大陸和俄羅斯已經很大程度地「西方化」了,或者充分的借鑒了西方文明。拿中國來說,改革開放的四十年,其實就是在技術、管理和文化,甚至是個人生活上學習西方的過程。我們可以看看生活工作的四周,還有多少原汁原味的本土中華文明的元素。從生產技術,組織形式(企業),到城市管理,生活方式,日常消費的物質和文化產品,其實都是直接或可追溯到西方。有一個諷刺荒誕的笑話反應了一位徹底反西方「愛國人士」的處境,就是當他徹底拋棄西方元素後,最終的結果就是赤身裸體的過原始生活。

然而這並不意味着中華文明完全向西方文明「屈服」。因為中華文明與亞洲四小龍雖然同屬儒家文明圈,但是還存在大陸文明與海洋文明的差異。西方文明的科技和管理成果當然可以被借鑒,但在觸及到根本性的問題上,還需要尊重其他文明自己的選擇,以及他們自己本身的演化規律。在西方文明與中華文明的交流過程中,大家需要共同重視三點:

第一,文明的方向是一致的,中華文明之所以能綿延生存到今天,就是具有超級的韌性和兼容能力(或許是因為儒家只是一種文明方式而非宗教),具有向其它文明學習的包容性和自覺性。在拉斯維加斯中美對話中,中方代表也一再重申,「中方主張和平、發展、公平、正義、民主、自由的全人類共同價值」。

第二,在空間上,與亞洲四小龍和日本不一樣的是,中國大陸是一個國土和人口的超級大國,其複雜性遠遠超過中小國家的認知(不做田野調查只會掉書袋的理論學者們當然沒有切身的體會)。一則軼事可以生動地說明這一點,當初香港總督麥浩理向鄧小平抱怨管理香港太難時,鄧小平的回應很有趣:要不你來管理中國試試?(傅高義,《鄧小平時代》,三聯出版社)。政治學理論也充分意識到並一再強調「國家規模」的重要性,一個幾千萬人口的國家或地區,肯定不能與十幾億人口的大國相比較,其複雜性並不是其他文明所能理解和想像的。

第三,在時間上,中國的歷史非常悠久,雖然幾千年王朝更迭、少數民族入侵,但是依然保存着中華文明自己的文化內核。西方文明「器」和「術」層面的東西很容易被吸納,但是再深層的東西要被同化就需要時間來消化。更為重要的是,被西方列強入侵的近代史對中華文明民族性格的塑造,具有對西方文明具有又愛又憎的複雜感情。而新中國的建立則是依賴馬克思列寧主義的舶來品,儒家顯性的文化體系被打碎,被官方的社會主義文化所改造、所取代,形成了自己固有的有中國特色的適合國情的文化體系或意識形態。西方文明如果貿然觸碰這些,則是觸碰到政治最敏感的地帶,當然是會受到極大的反抗。這是近現代史形成屈辱史的歷史記憶後對西方文明的一種本能性條件反射性的防禦。

另外,西方文明在「同化」俄羅斯和伊朗的過程中,出現了波折和回潮。先是俄羅斯採取華盛頓共識的「休克療法」後失敗,盲目採取「民主政治+自由市場」的西醫藥方,後果是墜入壟斷寡頭——不僅是經濟寡頭,還有政治寡頭——控制的陷阱,國力衰微。伊朗的經歷更加耐人尋味,也充分說明美國的目的並不完全是制度正義,而是國家利益導向——只要是親美的,統治形式並非那麼重要(親美的巴列維王朝和反西方的共和國)。因此當1979年伊斯蘭革命將巴列維王朝推翻建立共和國後,反而進一步加重了宗教化傾向。

西方文明的基督教是一神教的,堅信上帝要拯救全世界,很難容忍其他「神」或者文明的存在(十誡之一是戒拜偶像),而且帶有崇高的宗教使命(傳教士精神),立志將普世價值在全世界推廣。因此,很難像儒家文明圈這樣容忍「世界是多樣的,人類文明是多元的」。在西方文明的精神底蘊裡,必須將體制和文明推進到「歷史的終結」恐怕才能安心,否則就是違背「上帝的旨意」,坐視旁觀其他族類在奴役下「受苦」。他們很難理解在威權統治下會有人權和自由。而儒家文明圈,因為沒有形成嚴格的宗教,是一種社會倫理和文化,當然也就不會有太大的排斥性和侵略性,對其他文明充滿了包容和好奇(比如西方的節日幾乎無一例外在中國流行,而相反中國的傳統節日西方國家基本不care)。

兩種文明的差異基本就體現在:中國一直強調國際交往要尊重世界的多樣性、多極化、特殊性;而美國則認為世界只能存在一種價值體系,一種文明和一種經濟政治模式,如果其他文明形式存在,他們內心就充滿了焦慮和不安。將西方文明在全球單一化的推廣,成為這個強大國家天賦的使命。當然,如果結合政治學的分析,將文明擴張的使命與國家的政治和軍事職能結合在一起,則具有更加現實,更世俗化的意義——滿足這一屆政客團隊的利益訴求。用羅馬人的話來說就是:帝國最害怕的是沒有了外敵。

因此當拜登的建制派左派上台,沿着文明圈進行強勢結盟,並開始繼續在全球擴張的時候,其他相對弱小的文明就只能聯合在一起。這種形勢早在半個世紀前就被亨廷頓驚人的預言到了。最近一段時間,美國聯合了歐洲、日本、韓國、澳洲、加拿大等西方國家和被西方文明同化後的亞洲國家,形成了泛西方文明圈聯盟。而中國則與俄羅斯、伊朗發布合作協議和聯合聲明。一個新的按照文明圈進行劃分的政治格局重新確立。

亨廷頓認為文明圈的衝突是非常危險的。當每個文明圈都準備為自己的信仰「殉道」的時候,再加上國家這個暴力機器在政治層面的激化,文明的衝突就會以國家間的戰爭形式爆發出來。但這個結局無法避免嗎?當然不是。也如亨廷頓所言,衝突的避免要靠文明之間的相互理解、尊重和包容。重新回到阿拉斯加中美對話,中方明確表示「我們的價值觀與人類的共同價值觀相同。它們是:和平、發展、公平、正義、自由和民主」。可見在中方看來東西方文明並不缺乏共同點,缺乏的是相互尊重、理解和包容。文明的走向就是人心的走向,不同的文明之間正在走向趨同,只是一切需要時間和空間。 ■

Be the first to comment